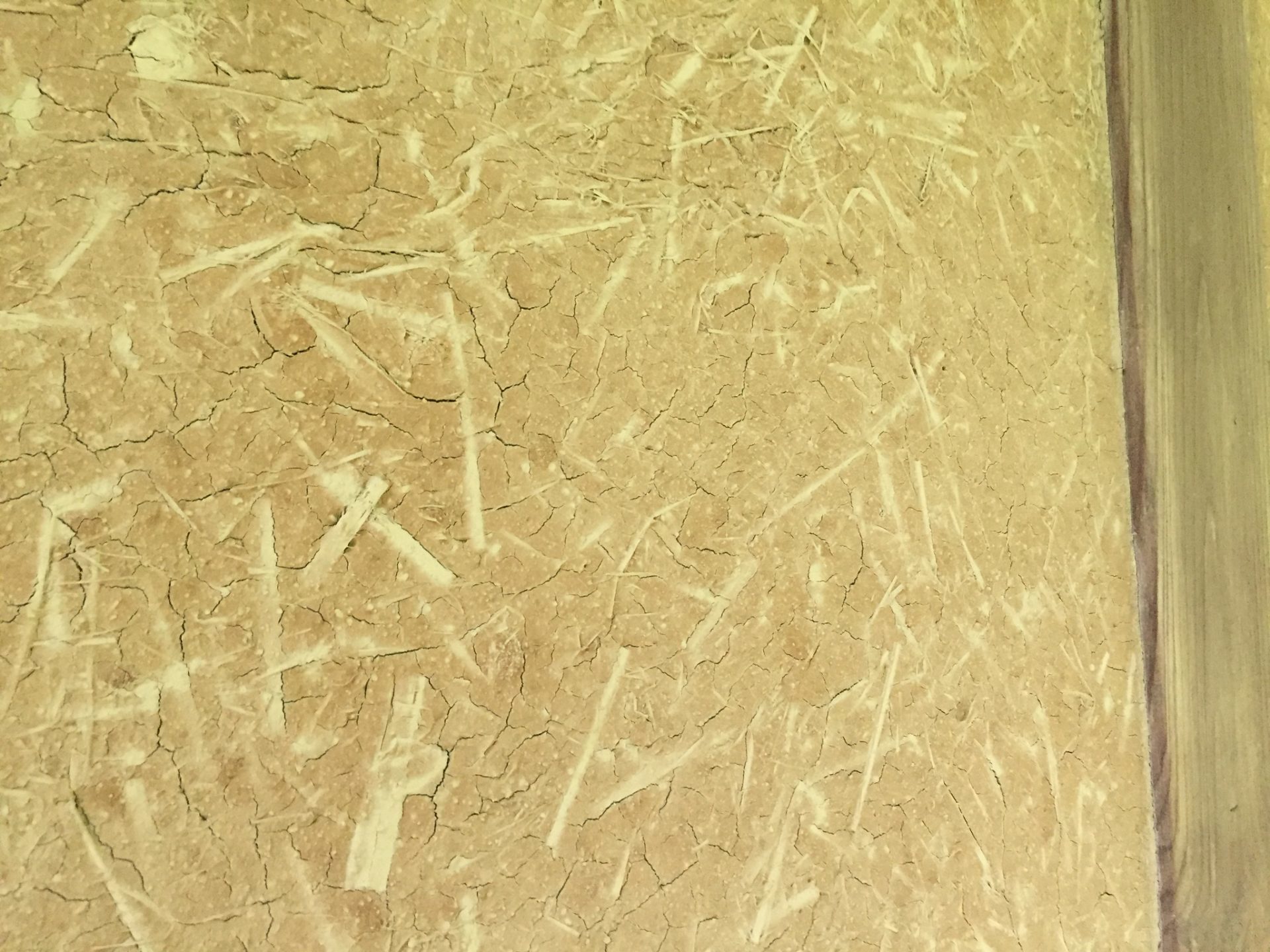

さてさて、木、である。どこにでもある杉の床板である。詳しくいえば、杉・ホンザネ加工床板・幅 12cm 厚み15mmである。取りたてて言うほどのことは何もない。これを「スゴーい、超珍しい!」とか言う人がいるわけもない。が、それは果たして本当だろうか? というお話です……。

人類最古の住居跡というのは南アフリカに16万4000年前のものが洞窟の中に見つかっているそうだ。洞窟、であるからして岩や土を掘り取って作ったものだからその「内装」は相当にデコボコしていたに違いない。

一方、日本での最古の住居跡は大阪の「はさみ山遺跡」の竪穴住居ということになるらしい。およそ2200年前、旧石器時代のもの。木の柱の脚元を地面に円形に埋めて立て(掘っ立て式)、草で屋根を葺いただけの簡単なもの。使われる木材といえば、切り倒したままの細い丸太や、せいぜい皮を剥いただけのもの。現在見られるような板はおそらく殆ど使われていない。今の感覚ではとても住まいとは認められないような素朴なものでしかない。

(弥生時代遺跡の復元された竪穴式住居)

どんな形であれ、住まいというものを構成する素材は10数万年以上もの間、ザラザラだったりフワフワだったりデコボコだったりしたものばかりだったことには間違いがない。

「木」でいえば、平らな表面を得る為には、ノコギリで製材してカンナで削って平らにする、というのが最もやりやすい方法になるけれども、製材用のノコギリというものは鉄板を薄く強く加工する技術が必要になってくるので、相当に鉄を扱う技術が進歩してこないと効率的なノコギリというものは出来てこない。日本だと室町時代後期・だいたい500年前のことだと言われている。今あるようなカンナも同時期に出来たらしいので、その頃になってようやく比較的容易に平らでツルツルの木の表面が得られるようになったということになる。500年というと随分昔のことのようだけれど、10万年以上の住まいの歴史から見ればごくごく最近という見方も出来る。つまり、上に上げたような木の板は、現代人から見ればありふれたものだけれど、人類史上から見ると非常に新しく斬新な目覚ましいものである、という言い方も出来る。

しかも、である、500年前にツルツルの木の表面が得られるようになったといっても、それは非常に手間がかかるので当初は権力者だけのもので一般的になるのはもっともっと後になる。兵庫県に残っている日本最古の民家・箱木千年家は室町時代の建築と伝えられているけれども、使われている材料の表面はいずれも荒い。

茅葺きの屋根は平滑さとはほど遠いし、壁は土塗りで表面はザラザラである。

使われている木材も平らなところは一つも無い。

これが時代が少し下って250年くらい前・江戸時代中期頃になっても……

一般民家の柱では、この程度の仕上がり具合になっている。普通に平らな真四角の部材が一般的になるのはもっと時代が下った江戸後期・200年ほど前である。これほどさように、今ではごく当たり前の「平らな木」というものが庶民の間にまで広まるまでには相当の時間がかかっている。逆に言えば、10数万年もの間デコボコ・ザラザラの素材に馴染んできた人類がここ200年で急激にツルツルの木を手に入れた、とも言える。そういう目で見ると、一番上にあげた写真の床板は一見ありふれたようで非常に斬新で革新的でトンがった表情を見せている。何しろ人類の住まい10数万年の歴史に真っ向から逆らっているのである。ここで一つの疑問が生まれる。この目覚ましい技術の進歩・材の表面の変化、に果たして人類の感覚は進化・適応出来ているのだろうか? 人間は果たして、ツルツルの木に対して、自然素材の優しさ、安らぎなどを感じるように出来ているのだろうか?………

忘れられない場面がある…。その方はスイス人と日本人のハーフだった。ハツリの床板に足を置いた時、こう言った。「あ、これ懐かしい」。

あの時何が「懐かしい」と言わせたのか、ずっと考えていた。個人の記憶としての懐かしさがあったとはどうも思えない。きっとこれは、人類としての記憶、DNAに染み込んだ長らく馴染んできたものに対する愛着があのように言わせたのではないかと考えるようになった。なんとなれば人類は何万年もの間、床といえば、

この程度のものか、木を使うようになっても

こういった凸凹の板の上に住まいしていたはずである。何かそうした記憶がどこかに残っているのだとすれば、

こうなった時に懐かしさを感じるのは、ある意味自然なことなのかもしれない。あの時僕は「日本とスイス、どちらの遺伝子がそのように言わせたのだろうか?」と思ったのだけれど、これは愚問であった。平らな木が普及する過程に洋の東西はそれほど関係ない。世界的に見ても数百年も変わらない。世界中だいたい同じなのだ。だからきっと両方の遺伝子なのだ。「懐かしい」ということには、安心や、安らぎの要素がある。平らな木を踏んでも感じない何か、を感じるのだと思う。

この「安らぎ」の要素を考えてみる時、一つの例として名古屋城本丸御殿を見てみたい。再建ものだが時代設定としては上に挙げた箱木家住宅からおよそ100年のち江戸時代初期の造形になっている。

材料は全て厳選されたヒノキ材である。全ての材料はあくまで平らに真っ直ぐにピカピカに削って仕上げられている。壁も荒い土壁などではなく洗練された漆喰壁になっている。材料と技術の高さには非の打ち所がない。しかし、である。果たしてここで寛げる人がいるであろうか。懐かしさを感じる人はいるだろうか。ただでさえ、ヒノキ材には人を緊張させる匂いがあり、見た目もスッキリとし過ぎていて、落ち着くというよりは背筋が伸びるような雰囲気を醸し出す(だから神社に多用される)。漆喰壁は非常に細かい粒子で冷たいヒンヤリとした輝きを放っている。ゴロンと寝転がるような気にはとてもなれそうにない。天井は、ただ人がそこにいる、ということのためには無用に高過ぎる。これは建物の外観を立派にするためでもある。

権力者の造形は下々のものをひれ伏せさせるだけの威容を誇らなければならない。建物が高く聳えることで見た目は立派になり、中の天井は高くなる(現代なら冷暖房の効率の悪さが気になってしまうところだ)。

お前たちに身分の違いをわからせてやるぜ、という気概が伝わってくる。

こうした造形にヒノキの削り材というのはピタリとマッチしている。庶民ではとても得られなかった材料、とても得られなかった平滑な仕上げ、最高の技術、全てが最高級を志向している。しかし、ではこれが目指すべき全ての規範であったかというと、どうもちょっと違っていたような気がする。いつの時代にも、そんなのク◯喰らえだ!っていうようなパンクなヤツらがいるのだ。

この場合、それは最初期のお茶人たちである。上のような武士の造形が最上とされた時代に、この方たちが何をやっていたかといえば、まるで潰れたように高さの低い鄙びた建物で、

朝鮮の下手物茶碗でお茶を啜っていたのだ。お茶室というと現代では何か富貴を誇るもののようなイメージが纏わりついているが、しかし、よくよく見れば本丸御殿と比べて何という違いだろうか。使われている材料ときたら、本丸御殿の何百年も育てたヒノキの代わりに2〜30年の細い丸太、

壁も漆喰壁よりランクの低い土壁仕上げになっている。彼らはお金が無かったわけではない。これを建てたのは織田有楽斎、信長公の実弟である。今の世で言えばZ◯Z◯の社長並みにお金持ってたに違いない。やろうと思えば何でも出来る財力がありながら、ここには本丸御殿に繋がる要素が一つも無い。材料は細く小さく、デコボコだ。古今のお茶室でヒノキ材を目にすることは非常に稀だ。削った木を使う場合もケヤキのような豪華な風合いの木は慎重に避けている。皮のついたままの丸太、毎年いたるところに生えてくるありふれた材料である竹が多用された。材料を割ったりハツッたりして素材の素朴な表情を保った。そこに入るには天下人でさえ刀を置き、狭い入り口から身を屈めて入ることが要求された。

彼らは本能的に、あるいは自らの鋭い感性によって知っていたのだ。本丸御殿のような建物では誰も落ち着かないことを、本当のオ・モ・テ・ナ・シとは「オレの方が偉いんだぞ」と相手に無用な劣等感を植え付けることではないことを。(これは権力者にとっては非常に邪魔な存在だ。したたかな有楽斎は江戸時代まで生き延びたが、利休さんや古田織部が自死を賜ったのもこうしたことと無縁ではあるまい)

翻って現代を眺めると、大工さんはカンナ仕上げでピッカピカがサイコーで大好きだし、建築家は皆んな機能主義の命題「住宅とは住むための機械である」(ル・コルビジエ「建築をめざして」) にすっかり洗脳されてしまって素材をスッキリ見せることに腐心している。そして素材の粗さは影を潜めてしまい、均一で平滑になればなるほど自然の素材は人工物に取り込まれていく。

結果として、木は別に木でなくてもよくなってしまっている。

例えば、ベニヤ板にスライスした薄い木を貼り付けたものでも「床板」として通用してしまっているし、おそらく80%以上のシェアを占めている。

こういうものは、ある意味非常に便利で、木という素材が持つ多くの欠点からは自由である。高度に工業的に処理されているため無垢の木材のように乾燥すると痩せる・反る・割れるといったことがない。大量に安定した製品を作ることが出来る。現代の工業的生産手段には非常に向いている。しかし、風合いとしての「木」は死んでいる。建築の仕事をしていた時は、無垢の木と比べたら、こういうものは木ではないと感じていたので、こういう「ニセモノ」が普通に受け入れられていたのが不思議で不思議で仕方がなかった。どうして無垢材の良さが伝わらないのかと無駄に歯ぎしりしていた。が、それは仕方のないことなのだ。今思うのは、おそらく人間にとって平らな木というのは目新し過ぎて、無垢の木でも張り物でも感性の面では区別が出来なくて当然だということ。これは張り物だから本物の木とは違う、とかいうのは後天的に得た知識によるもので、技術の進歩ほどには人間の感性は進歩していない、と思う。だから木の端切れを接着剤で張り合わせた集成材や、

化学製品に木目を印刷したに過ぎない物でさえ

普通に受け入れられるのだ。

某建築家による「木の◯◯」は主な材料が構造用合板であるにも関わらず「木の」と表現されているし、その表現のまま受け入れられてもいる。これを「おかしい」ということは簡単だが、それは理屈の上のことであって、感性の上では人類とはそのようなものなのだからそれで間違いではないのだ。

皮肉なことに「木」という元々は生の素材を扱う技術が進歩すればするほど、その素材の良し悪しというものはどうでもよくなってしまう。感じ取れる人がいないのだもの。感じ取れるようになるのには特別な学習が必要だけれど、それを供給してくれるような機関は殆どない。それは、材木屋さんの倉庫や、工務店の作業場で、「これはええ木でっせ」などの囁きと共にひっそりと行われているだけで、その囁きは外には聞こえてこない。

翻って一番最初にあげた床板に戻ってみると、

この、他の工業製品と同じように機械によって0.何ミリかの単位にまで精密に加工された木材で、自然素材の良さなどを語るのは非常に難しいと感じる。たぶん、何の説明も無ければ現代人には極端なことをいえば木目の印刷されたビニールシートとさほど変わらない人工物と感知されるのかもしれない。合板はもっと木に似ているのだろう。

しかし、こうしたものでは飽きたらない「生」の素材への渇望というのはきっと根底にずっとあって、例えば忘れた頃にログハウスが流行るのも、その一つではないかと思う。ログハウスなどというものは、洗練された木造文化から見れば野暮の骨頂みたいなものだ。が、しかし、あの荒々しい丸太をそのまま積み上げた造形は、素材の迫力という点では抗いがたい魅力を持っている。洗練され過ぎた日本の木造文化が失ってしまったものである。野生への回帰、縄文的なるものへの回帰と言ってもよい。ここには何か初期のお茶人たちと通じるものを感じざるを得ない。

素材の由来をもう一度繙いて、加工し過ぎて素材の本来のあり方を失わないように、ログハウスのような荒々しさで、初期のお茶人のような自由なパンクさで、モノ作りが出来ないものかと、そんなことを思うのでありますよ。

追記

これを読んだ方からTwitterで、このようなものがあることを教えていただきました。

「脱皮する家」

http://www.echigo-tsumari.jp/artwork/sheding_house

この作家さん達の意図とは違うのかもしれませんが、知らず知らずのうちに先祖返りしているようで興味深いです。

コメント