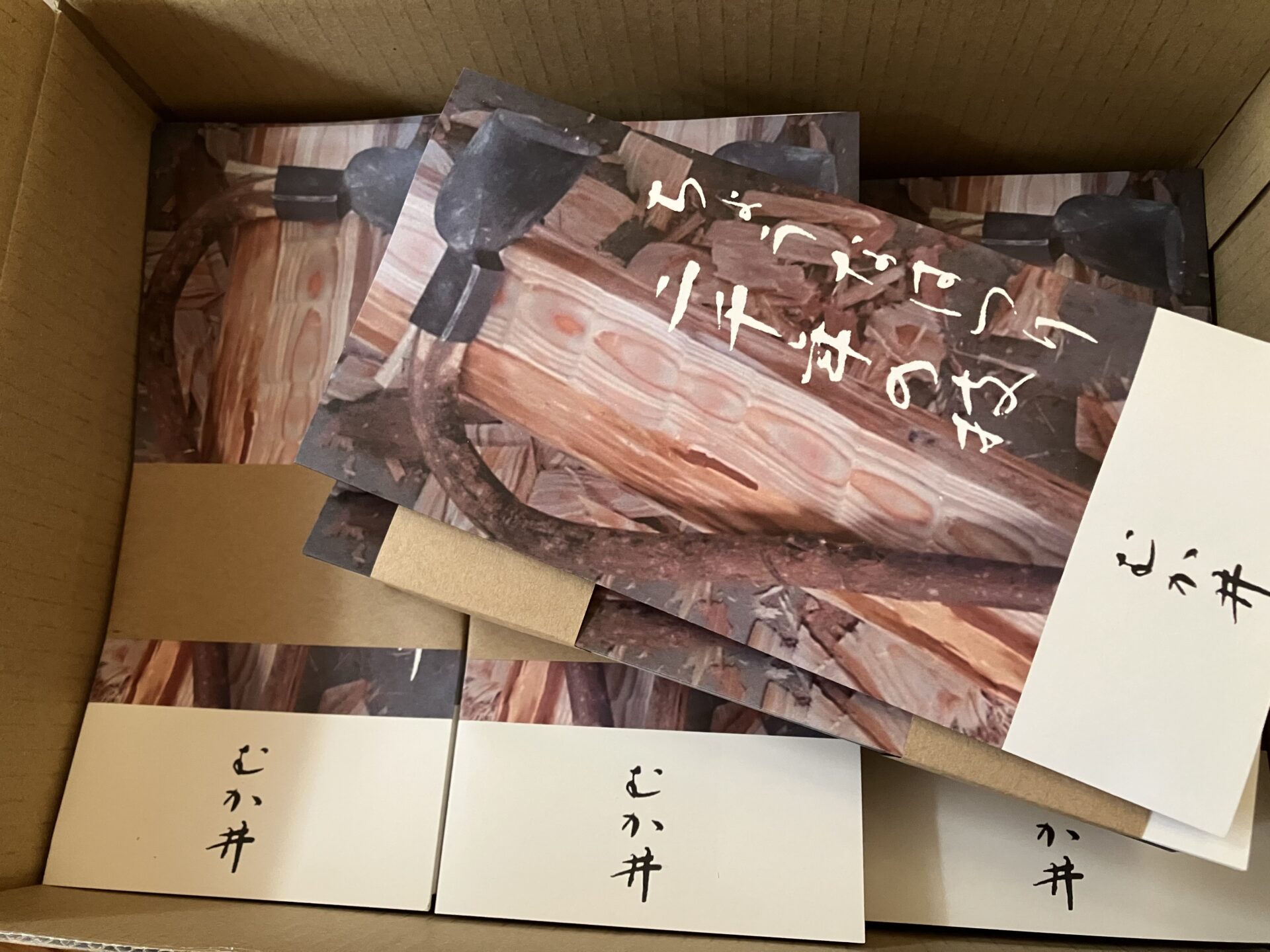

「4分でわかるチョウナの歴史とむか井のお仕事」

日本で唯一・完全手仕事

昨今ではチョウナの加工痕を機械や鑿で真似て加工したものが「名栗・ちょうな」など称されて多数出回っていますが、「むか井」ではそれらを一切扱いません。他のところでは「それ、機械や鑿で加工したニセモノではないですか?」と確認する必要がありますが、ここではその必要がありません。チョウナでハツった本物しか扱わないからです。

「4分でわかるチョウナの歴史とむか井のお仕事」

パンフレットは世界中どこでも無料でお送りします。「お問い合わせフォーム」からお送り先をお知らせください。

ちょうなはつり 名栗加工 むか井 © 2023