六角形の作り方を解説します。

紙の上で製図して、とか、メンドクサイこと全部省いて、理屈は最小限にして、「作る」ということに即してまとめておきます。

まず、角材を用意します。正方形ではダメです。理由は後でわかります。

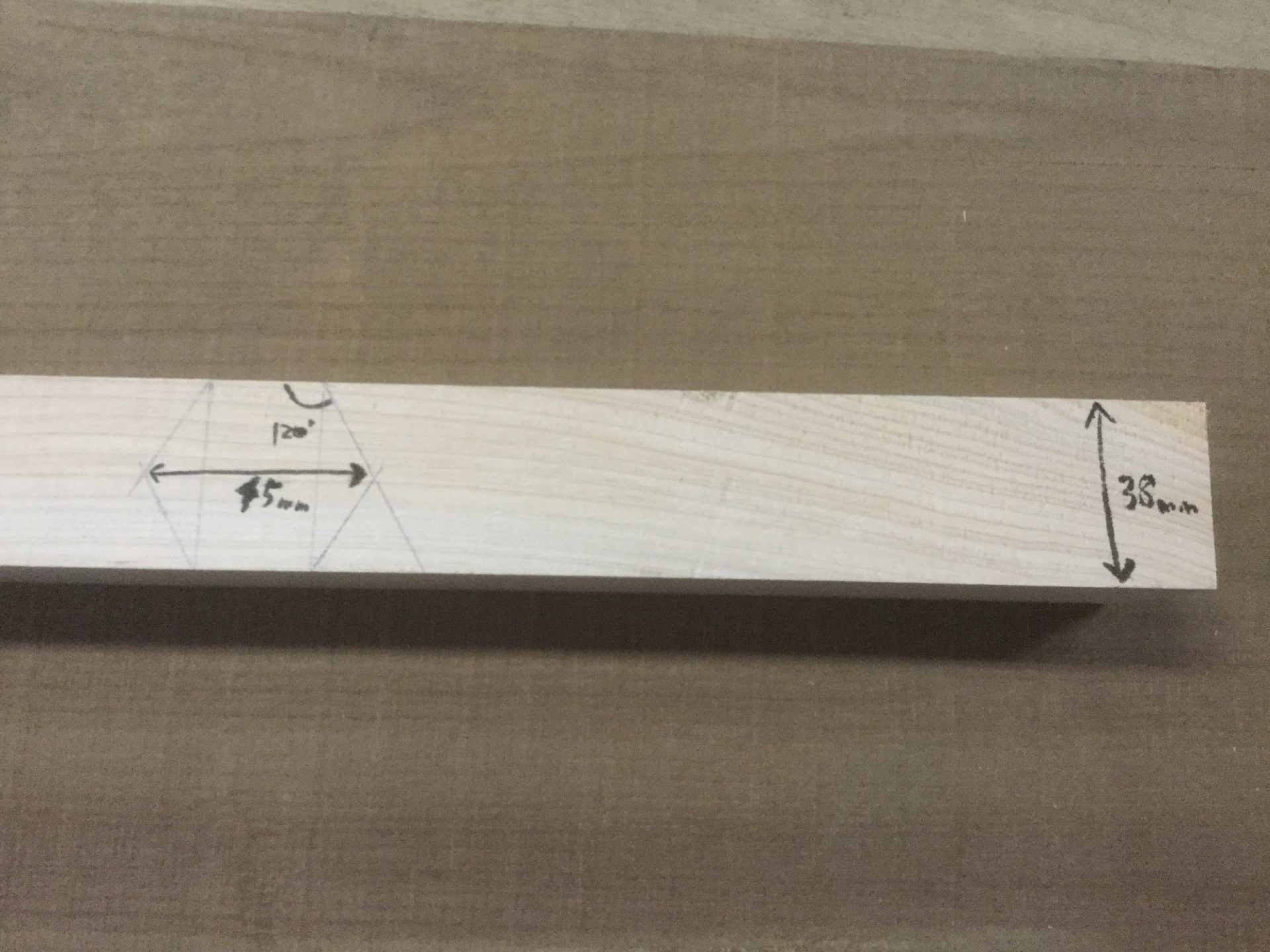

ここでは、38mm×50mmの角材を用意しました。

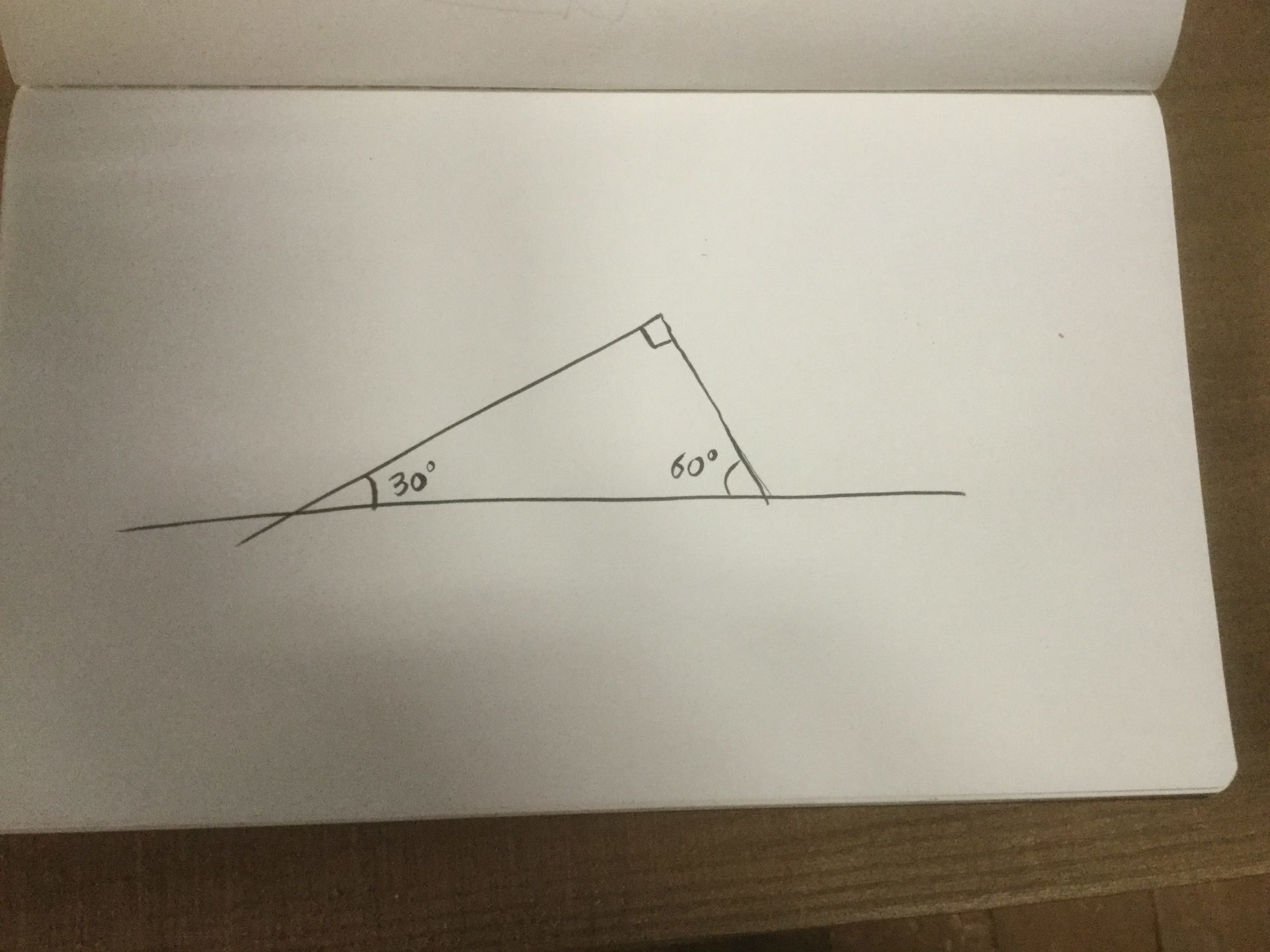

まず欲しいのは、この角度です。

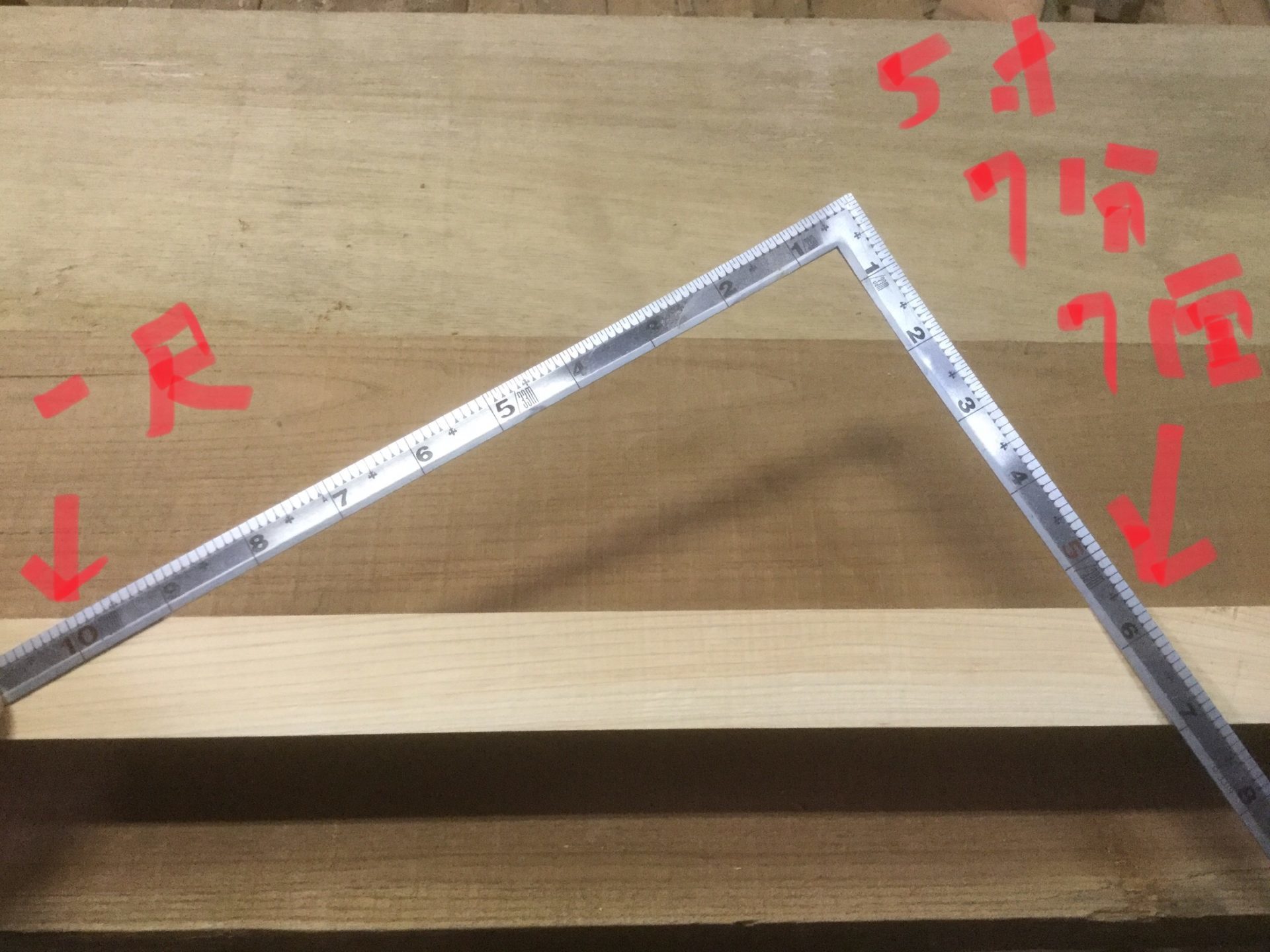

これは、勾配でいうと 5寸7分7厘 勾配ですので

材の、幅の狭いほう(ここでは38mmのほう)に

このように差し金を当てて

返し勾配の線を引きます。

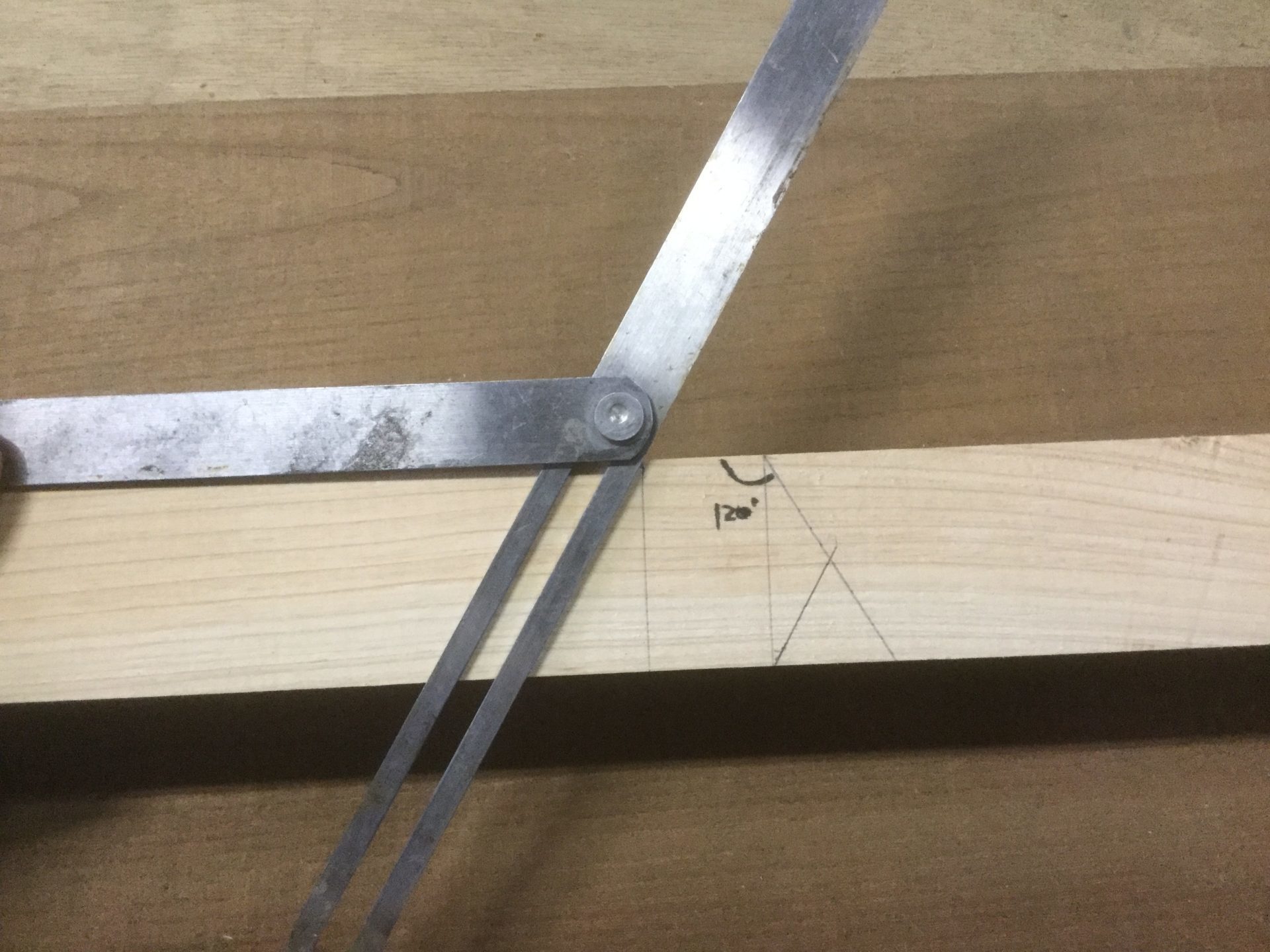

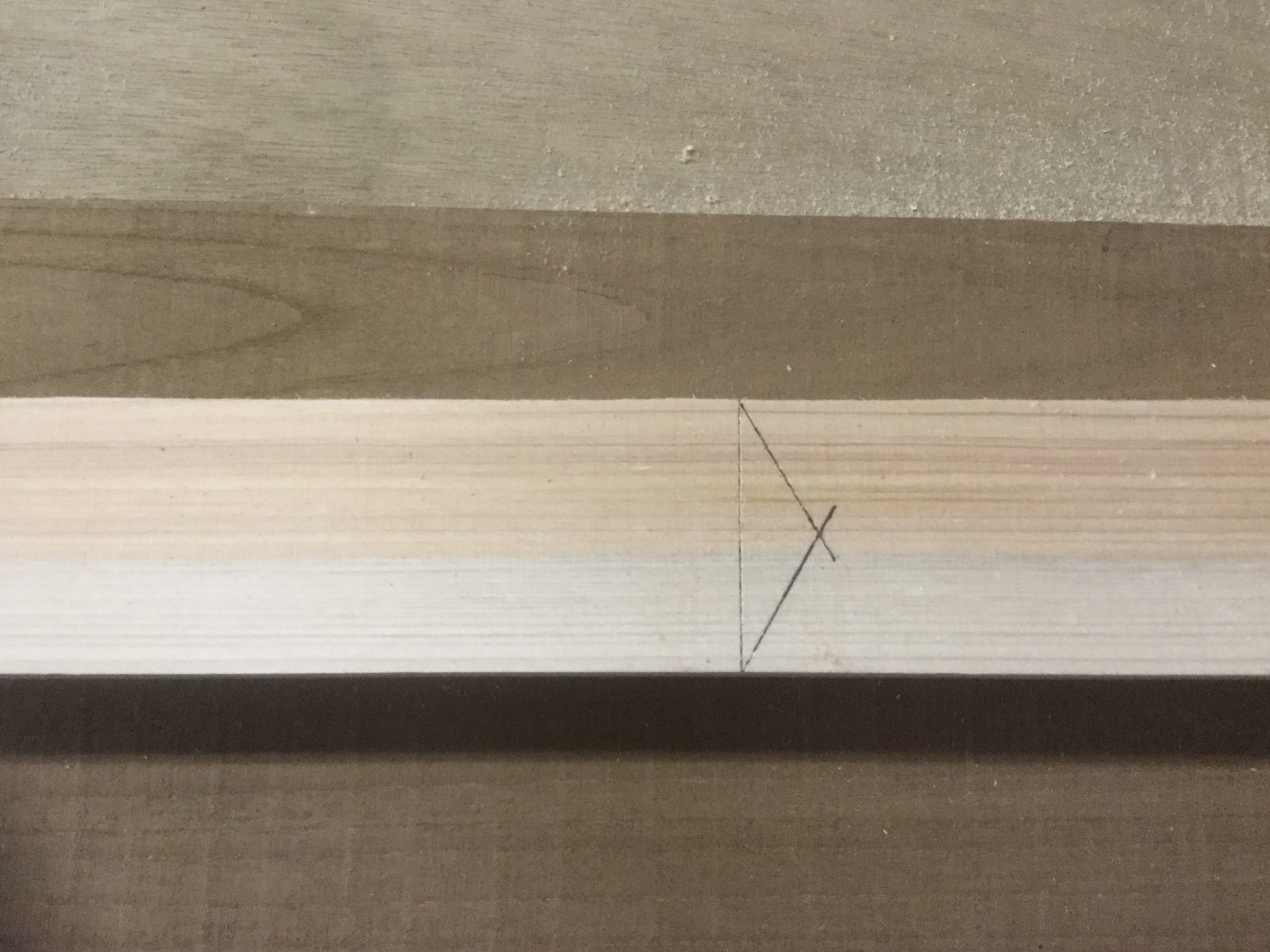

この角度を自由矩で拾っておきます。この角度が、正六角形の内角120°になります。

ここから直角の線を引いて

自由矩を裏返して、下から勾配の線を引きます。

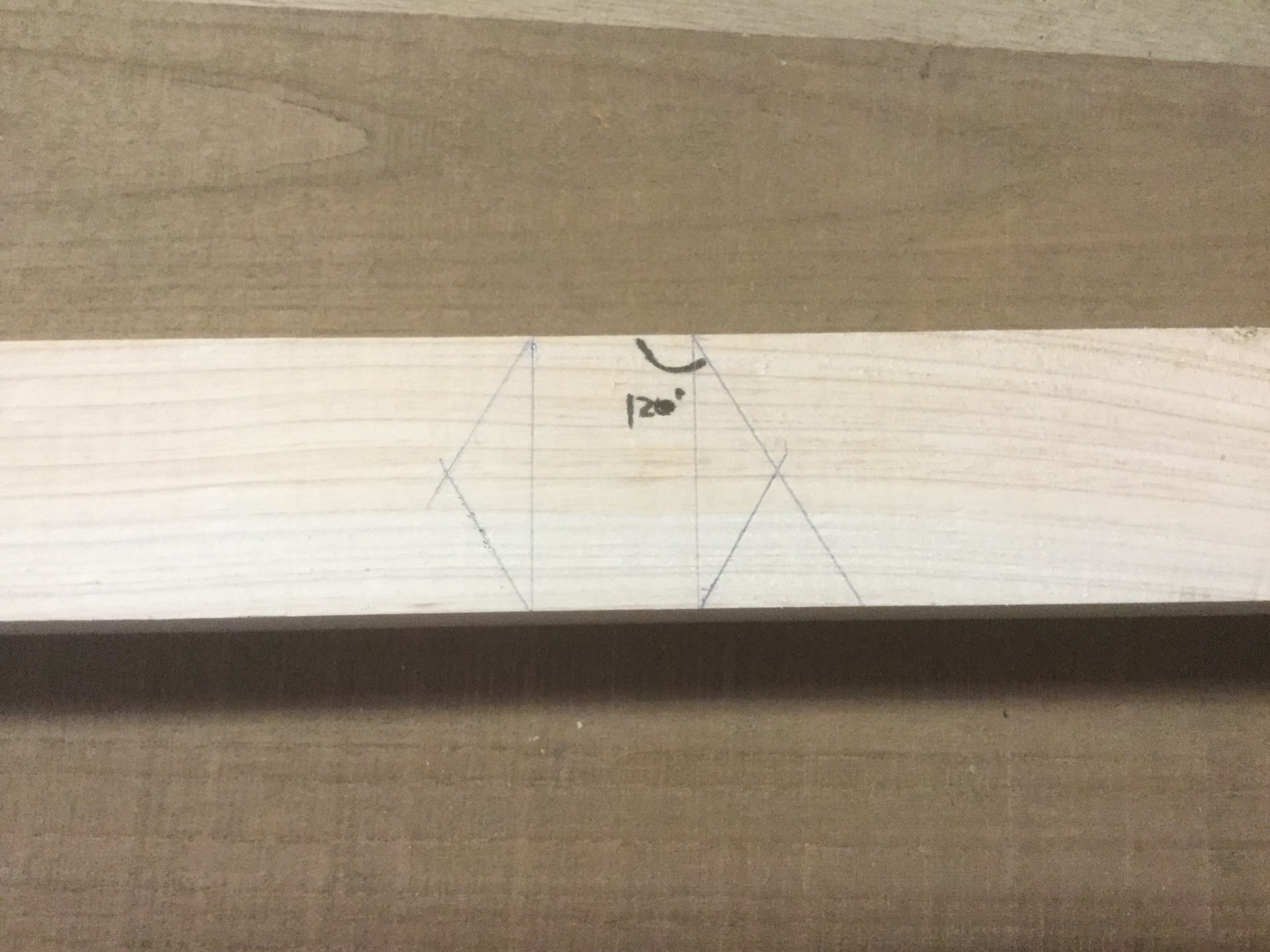

これで、正六角形の六辺のうち二辺が書けました。

ここで、一辺の長さを計ります。

22mmですね。

今度は、この22mmを上の角から計って

印をします。

そこから直角の線を引いて

また自由矩で120°の線を引きます。

下からも引きます。

何ということでしょう! これで正六角形が書けました。

トンがった角〜角を計ると45mm。38mmの厚みに対して45mm以上の幅が必要なことがわかります。最初に正方形の角材ではダメだと言った理由がこれです。少し大きめの方が仕事がしやすいです。

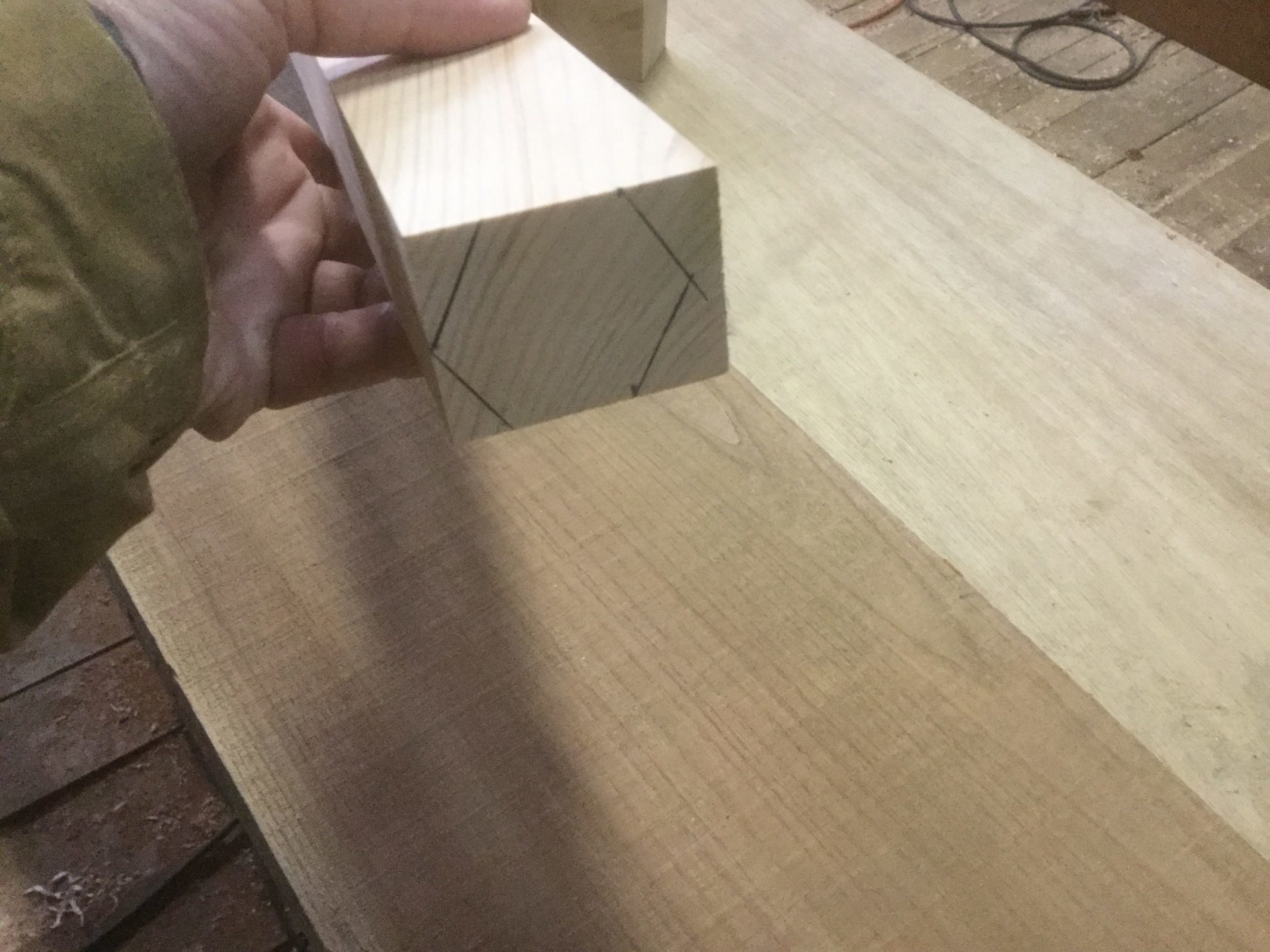

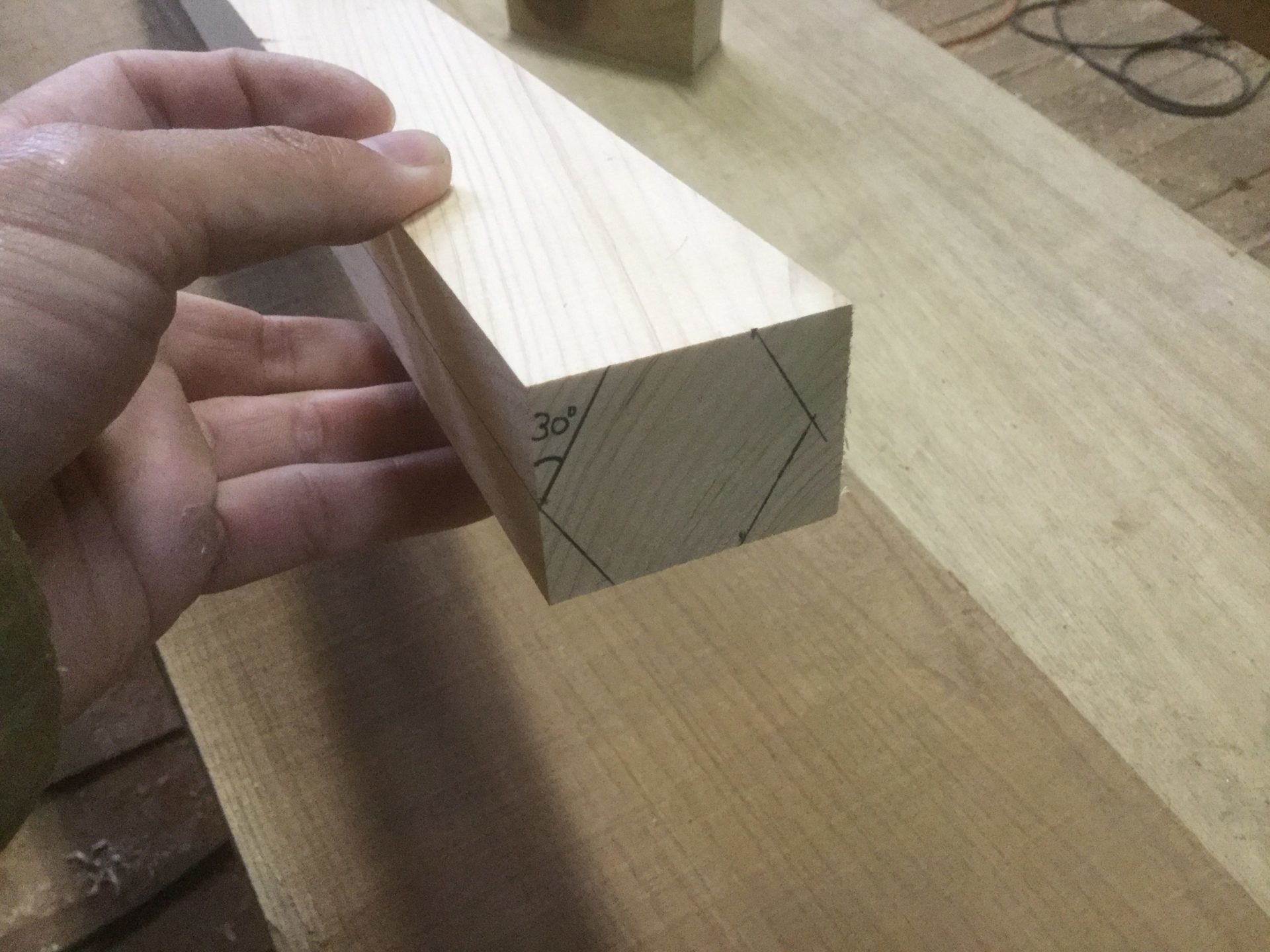

木口に写すと、こうなります。

ここから、加工に入るのですが……その前に一つ簡略法を。

マルノコ用のフリーアングルがあれば、あとは差し金さえ有れば書ける方法です。

任意の直角の線を引いて、

フリーアングルを120°にセットして

下から線を引いて

フリーアングルをひっくり返して、上から線を引けば

簡単に、ここまで書けますので、後は同じですね。

加工に移ります。

木口を見ると、勘のいい人ならもうわかってしまうでしょうけど……

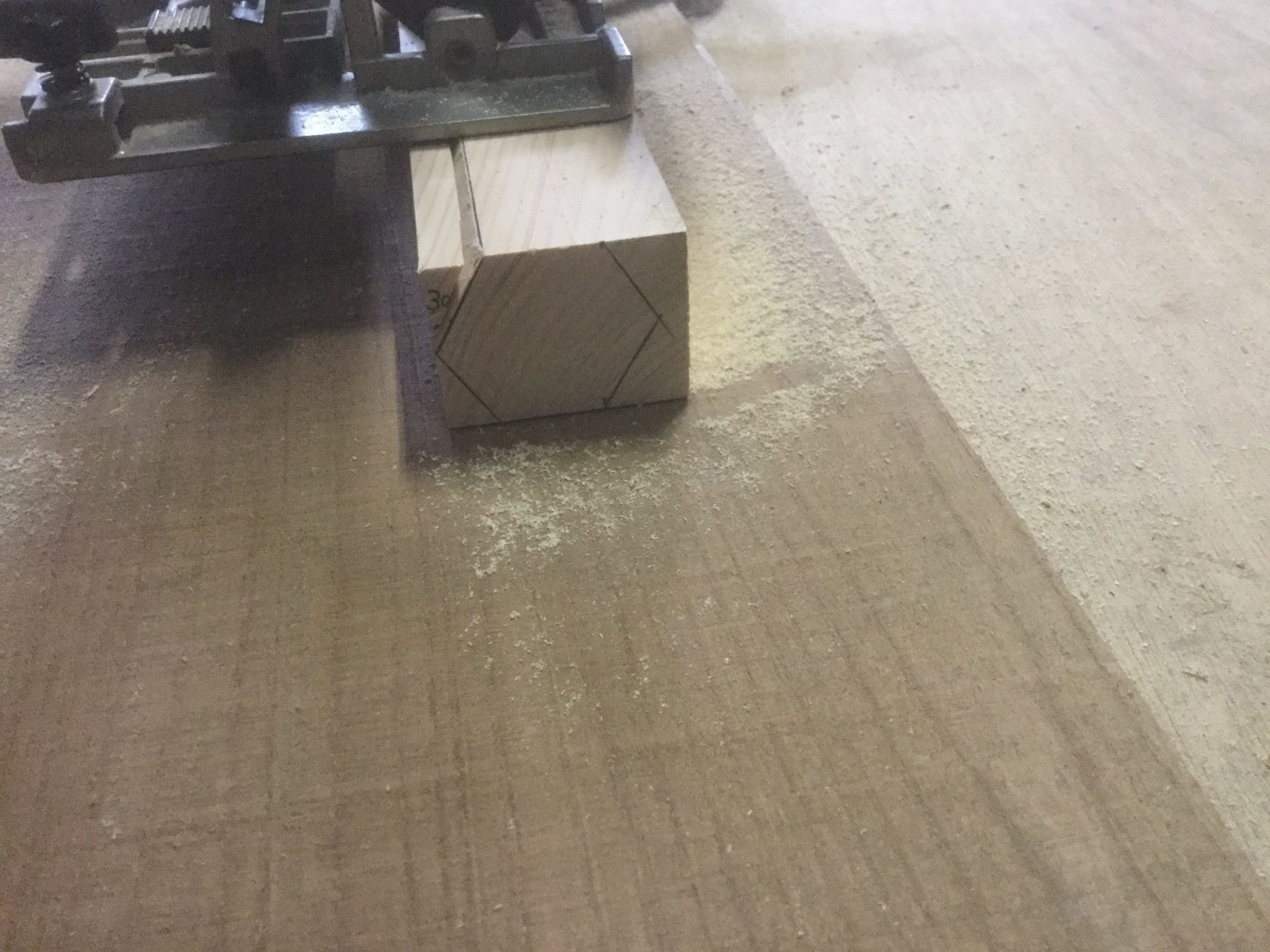

マルノコを30°に傾けます。

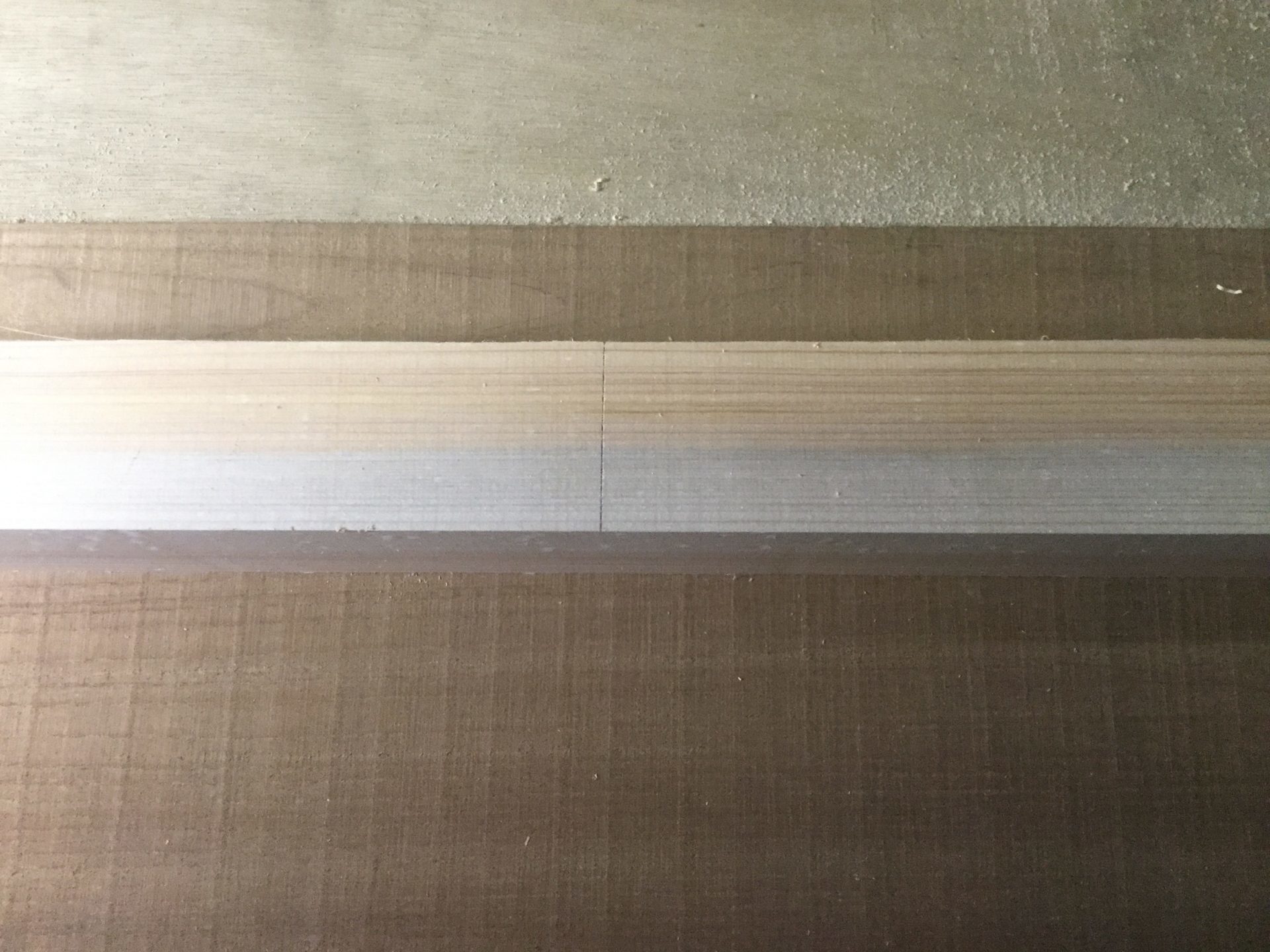

画像の手前側を挽き割るので、奥側にマルノコのガイドを付けます。

割っていきます。おわかりでしょうか……?

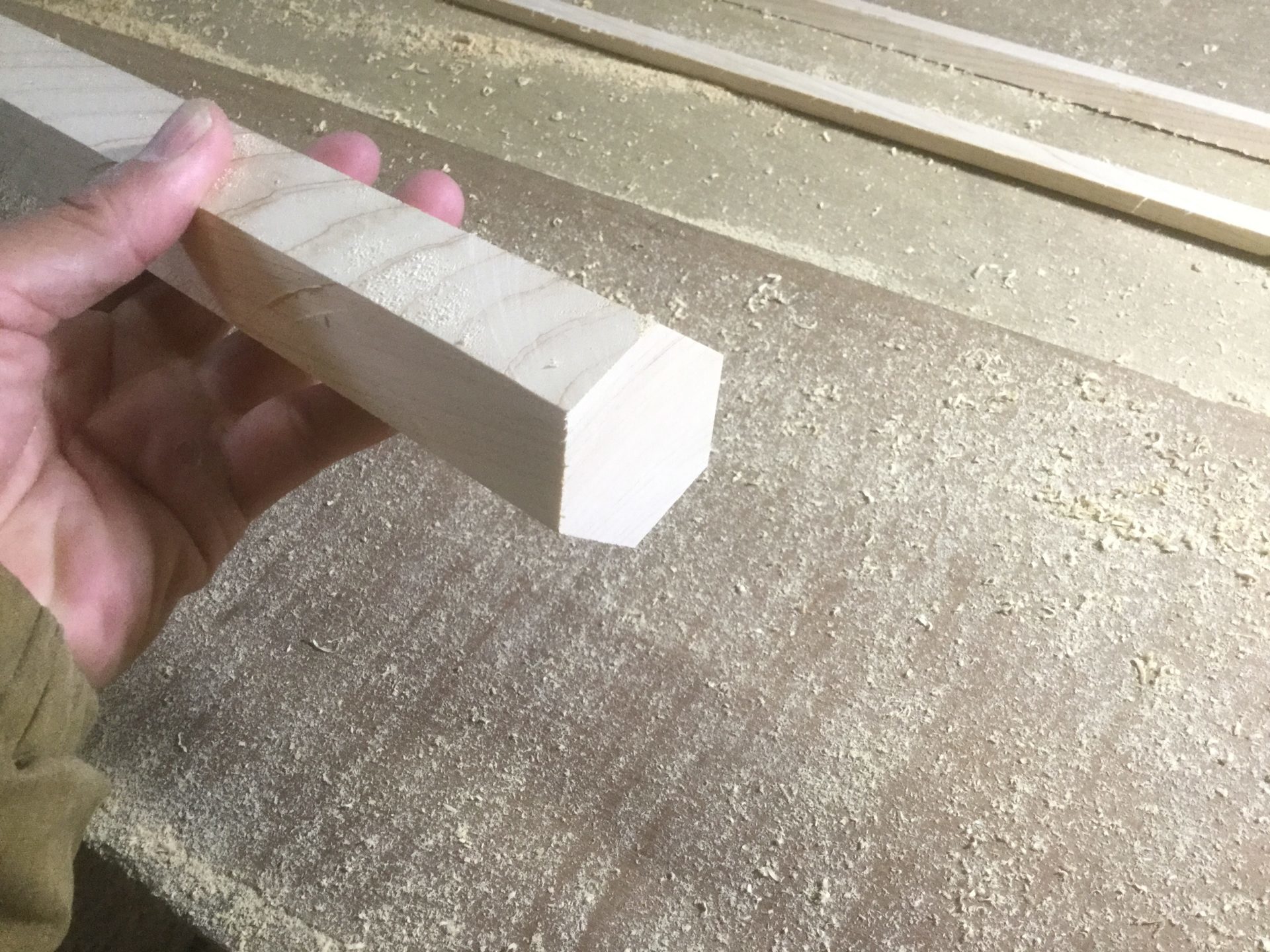

材をひっくり返して、もう一度挽き割ると…

こうなりますね。

あと、今度はトンがった方にマルノコガイドを掛けて、その反対側を割っていくと…

正六角形の出来上がりですね。

むろん、これはマルノコで割りっぱなしですから、表面は荒いです。綺麗に仕上げたければ、少し大きめに割っておいて、そこから削り込んでいくといいでしょう。また、割る時も、バンドソーや昇降盤の方が角度の精度は良いです。あくまで、簡略版として、基本的なところをまとめておきました。

コメント