お城編

お城というものは基本的に戦闘用の施設ですから、住宅などより短期間で作られ、規模が大きく、実用重視で仕上げにそれほど手間をかけられないことから比較的ハツリのままの木肌を多く目にすることが出来ます。これは創建が古いお城ほど顕著で、焼失したりして新たに建て替えられた場合などはカンナが発達した時代になっているので平らなカンナ仕上げになっていることが多く、あまりハツリ跡は見られません。また、建物がそのまま残っている場合でも、修理の際に多くの部材が新しい材に取り替えられていることが殆どで、そうした差し替え材は、最悪の場合はハツリ跡が再現されずに平らな鉋仕上げになってしまっていたり、ハツリ仕上げになっていたとしても、本物の古材とは似ても似つかない、ただのチョウナの刃跡に過ぎないものだけが残されていることも残念ながら多いのです。この見分け方は非常に難しいです。新材といっても、昭和初期の修理だったりしますと70年あまり経っていて、それなりに古びた味も出ていることから当初材か差し替え材かの見極めは困難で、何度も通ったり資料を読んだりするうちに何となくわかってくるものです。

彦根城

彦根城も他のお城と同じく、解体修理の際に多くの部材が新材に取り替えられているので、古いハツリ跡は比較的少ないです。昭和の修理の際に取り替えられた新材のハツリ跡は施工レベルと感性が驚くほど低いものが多くて、本当にヒドいものです。先人の仕事に対する敬意が微塵も感じられないものです。特に内部のものは屈指のお粗末さなので一目で見分けがつきます。残念ながら国宝文化財の修理といえども最高の技術と手間が投入されるわけではないのです。ハツリ跡なんか知らんしどうでもいい、そういうスタンスが滲み出てしまっています。本物に出会うためには、やはり江戸時代まで遡る古い材を探さねばなりません。特に、天守閣の太いヒノキの柱が古いもののようで非常に味わい深いのです。

[blogcard url=”https://hatsurist.com/hikone-castle/”]

犬山城

犬山城は平成の世に至るまで個人所有のお城だったにも関わらず非常に保存状態が良いのです。国の所有になって文化庁が介入して修理されると、かえっていい加減な修理がされてしまい旧状が損なわれる、ということのようです。床板に至るまで当初のものらしいハツリ跡が残る非常に稀な例。天守閣に入って直ぐの大きな梁のハツリ跡が非常に印象的。しかしこのような整えられたハツリ方は城内の他の部材には一本も見られない。かといって新しい材にも見えないという不思議なハツリ跡。もしこれが当初材で、階段を登る時にすぐ近くに見えるため、見られることを意識してこのようにハツってあるとしたら、非常に興味深いこと。

古そうな柱のハツリ跡は彦根城のものに似ています。また、人がよく歩くところは擦り減ってハツリ跡が殆ど消えてしまっていますが、敷居のそばなど人があまり通らない所の床板に少しだがハツリ跡が残っています。当初材だとしたら非常に貴重で珍しいものです。

[blogcard url=”https://hatsurist.com/inuyama-castle-revisited/”]

大阪城

天守閣は昭和の再建レプリカ(鉄骨造)なので、基本的に登って眺めを見るためのお城であって、天守閣自体に見るべき所は殆ど無いです。が、しかし、お堀の周りの門と櫓には江戸時代のものが残っていて、とりわけ千貫櫓の床板は必見です、というか是非とも素足で歩いておきたいものです。ただし、床板のほとんどは昭和三十年代の修理時の差し替え材である可能性が非常に高いです。

差し替え材でも十分ハツリの床板の心地良さが伝わってくきます。人があまり歩かない所に、ほんの少しだけ当初材らしき古風を伝える、かなり磨り減った床板が残っていてこれも貴重です。

↓ 見聞記はこちら

[blogcard url=”https://hatsurist.com/osaka-castle/”]

[blogcard url=”https://hatsurist.com/osaka-castle-revisited/”]

松本城

松本城は痛みが激しく明治時代には既に大きく傾いていた写真が残っているほどで、大規模な解体修理を明治と昭和の二回もしているので、創建当初からと思われる古い材はかなり少ないです。よく目に付くところにあるハツリ跡は殆どが明治と昭和のあまり出来の良くないレプリカです。よく探すと太めの風格のある柱にいいハツリ跡が残っています。

床板は全て新しいプレナー(機械のカンナ)仕上げに代わってしまっています。機械の刃跡までもが所々残っていて、同じく戦後間もない時期に修理された姫路城と似た状況。苦しい時代だったのかもしれないけれど、材料は良過ぎる位に良いものを使っている不思議さも姫路城と同じ。オリジナルを尊重しようという気持ちが微塵も感じられない残念ところも、これまた同じ。こういった現代風の堕落に目をつぶり、天然カラマツと栂の古い柱に荒ぶる時代のよすがを感じたいところです。

↓行った時のブログはこちら

[blogcard url=”https://hatsurist.com/matsumoto-castle/”]

民家編

江戸時代中期頃までの古い民家に使用されている構造材の、基本的な製材方法はハツリです。この頃ノコギリはすでにありますが、ノコギリによる製材は時間のかかる非常に贅沢なものだったのです。板は非常に貴重であったと考えられます。柱や梁は比較的細めの丸太からマサカリである程度四角くハツリ出して、押入れやあまり目につかない部材はそのまま使われます。もう少し綺麗にしたい場合はチョウナでコツコツ打って表面を整えるだけ。これが江戸時代中期頃までの基本の形です。それ以降は鉋仕上げが庶民の家にまで普及して現代でも見られる平らなツルツルの柱や梁が標準仕様になっていくわけです。

旧・箱木家住宅

現存する日本最古の民家です。柱・梁、見える木の部分の全てがハツリ仕上げ。ですが、もともと何度も改築されていたものを更に復元・移築されているので当初材は殆ど失われてしまい本当に古い材はごくごく僅かです。床板は殆ど全てが新しい昭和の材ですが、旧状に倣おうという配慮を感じる印象深いものです。

鎌倉時代まで遡る柱が何本か残っているので、それと思しき材を探すのも楽しいです。

また訪れたいところです。

[blogcard url=”https://hatsurist.com/kominka-hakogike/”]

旧・古井家住宅

箱木家に次ぐ古さの、姫路市にある民家。ほぼ全ての材がハツリ仕上げなのも箱木家と同じです。柱や梁などに箱木家よりは古い材が残っている感じがします。ただし新材に付けられたハツリ跡が現代人の意識が強く入り過ぎていて、相当に違和感があるのも事実です。床板・壁板などは全てがそういう感じを受けます。知らずに見ると面白いハツリ跡ではあるのだけれど、その時代の仕事を忠実に再現しているとは言い難いです。現代の職人さんと技術者による、やり過ぎパラダイス。

こういうものに惑わされず、ホコリとススが付いた材の奥にうっすら見えるホンモノの古いハツリ跡に昔の人の息吹を感じたいものです。

[blogcard url=”https://hatsurist.com/kominka-huruike/”]

日本民家集落博物館

大阪にある民家園。保存状態が良い民家が多いので、あちこちに江戸時代のハツリ跡が見れます。柱は栗の木が多いです。

丸太を掘り取って作った丸木舟の実物が展示してあるのも貴重。チョウナで掘っていったのと思われます。

[blogcard url=”https://hatsurist.com/japanese-farm-houses/”]

奈良県立民俗博物館

大和郡山市にある民家園。広い公園内にうまく民家を配置してあり無料で開放されています。大和の土地柄なのか上層農民の住まいが多いせいか、ハツったままの材は少ないです。昔の人も、やっぱりハツリのままの凸凹の木は貧乏臭くて嫌だったのかもしれない。丸太梁に栗の木が多用されていて、一見鉋仕上げかと思うくらいの平滑さで丁寧にコツコツとチョウナで打ってあります。

[blogcard url=”http://www.pref.nara.jp/28769.htm”]

↓ 見聞記

尾鷲・土井本家の蔵

尾鷲ヒノキの産地、尾鷲の名家・土井本家の空前絶後のハツリ蔵。床板以外のほとんど全ての材がハツったままの仕上げになっています。はじめは、よくある鉋仕上げを省いたものかと思っていましたが、何度か通ううちに、これは絶対わざとやったんだと感じるようになりました。鉋で仕上げようと思えば出来るけど、鉋仕上げよりもっといいもの見せてやろう・山の民の実力を見せてやろう、という心意気でやったとしか思えないのです。寒気を覚えるほどの刃物のキレとハツリの精度の凄まじさ。工芸品的な小細工といものは一見難しそうでも時間を掛ければいくらでも再現出来るのですが、このような野趣を伴った原初的な仕事は今の人間には絶対に再現不可能です。これに比べるとSNS等で見かけるハツリ動画など子供のお遊びのようなものです。これを越えようとすれば人間やめなきゃ無理、そういうレベルに達しています。その意味でも大変貴重な遺構といえます。

[blogcard url=”https://www.kankomie.or.jp/sp/spot/detail_3175.html”]

揚輝荘

名古屋にある、松坂屋初代社長の別邸です。ハツリに対する執着が凄まじ過ぎてほとんど狂っている、と思えるほどです。

↓ここでは書ききれないので、ブログ記事をご覧ください。

茶室編

茶室とハツリの出会いは不思議なものです。茶室には皮の付いた丸太も使われるし鉋で削った木も使われます。もともと上層武士の嗜みだからハツリなんていう粗野なものが入る余地はないはずですが、初期のお茶室には必ずどこかにハツリ跡がついている。下地窓が民家の通気窓からヒントを得て取り入れられたように、民家の柱梁に打ち込まれたチョウナの跡を意識的に取り入れたのでしょうか。しかし民家のようなハツリ跡そのままではないのです。民家のハツリは必然で、ある意味仕方なくですけれども、茶室のハツリは意識と知的な作意の表れと言えます。今の言葉でいうデザイン。これが名栗の誕生と思われます。

国宝茶室「如庵」

ハツリ倒した床柱が有名です。。現物は画像でで見るほど荒々しくなく、年月のせいかフワッとして見えます。明らかに鉋で平らに削った部分もある不思議な柱。本には栗と書いてあることも多いですが間近で見ると冬目の浮き出た感じがあり針葉樹のようです。おそらく杉です。イチイと書いてある本もありますが、イチイならもっと目が細かいと思います。変転流転を繰り返した有楽さんと同じくらい不思議な柱。外の栗の柱にもハツリ跡があります。

如庵のある有楽苑全体に新しいものだけれど色々なハツリ跡があって数寄屋とハツリの縁の深さを感じます。

[blogcard url=”http://www.m-inuyama-h.co.jp/urakuen/”]

番外編

忍者の大筒

ほんまもん、だとするとかなり怖いもの。石や砂利を詰めて炸裂させたものだそうです。松の丸太を、外側はハツって中をくり抜いて作ったようです。

[blogcard url=”https://hatsurist.com/iga-ninja/”]

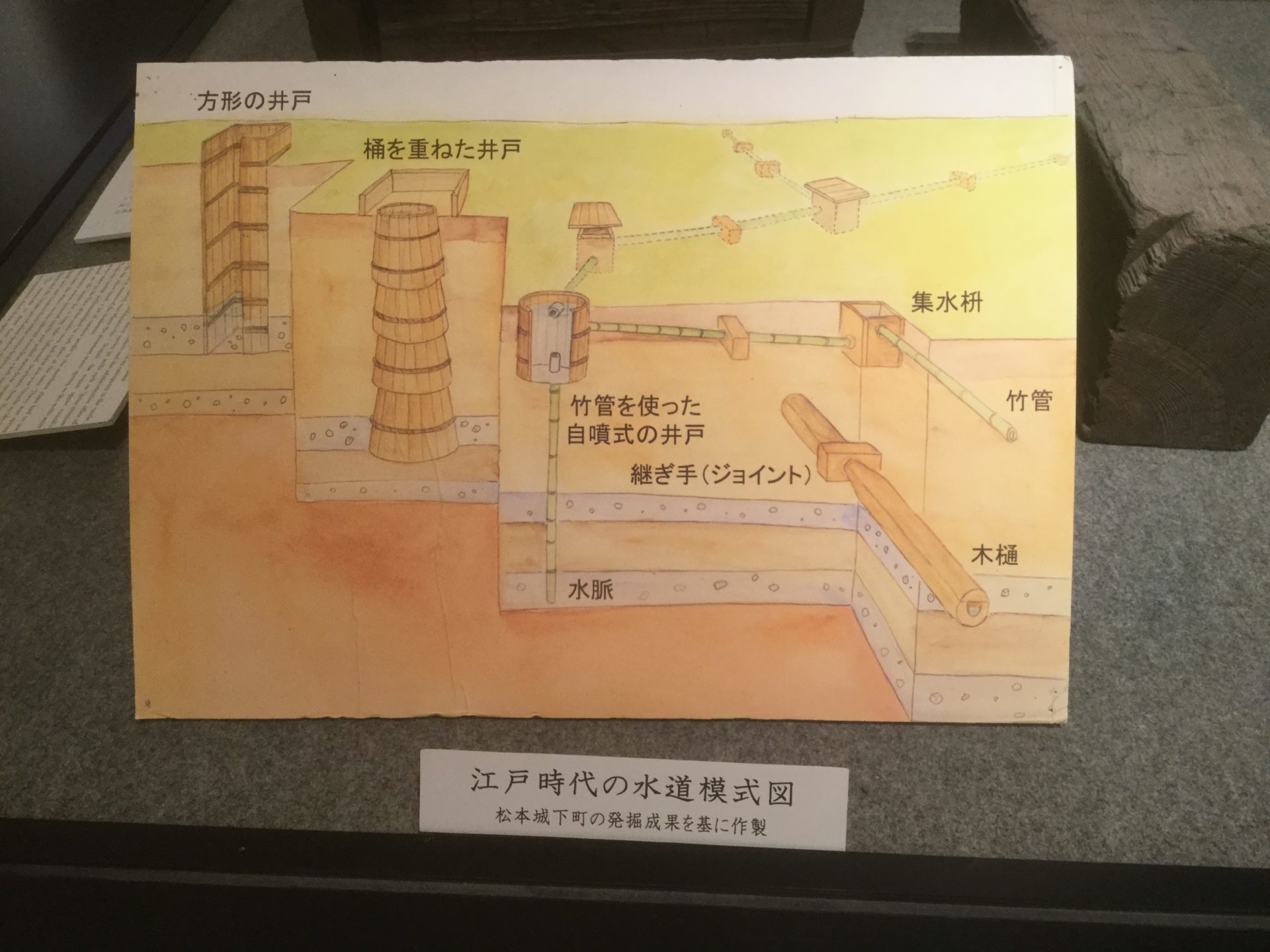

昔の水道設備

松本城の敷地の中にある松本市博物館の中に、江戸時代の水道設備の部材が展示されています。

水が通るように、内側はチョウナで掘り取ったものと思われます。

このような、人目に触れない土木用材であっても綺麗にハツられています。

↓ 水道の仕組み

修学院離宮の橋

修学院離宮の柱は栗の木のハツリ材と土で出来ています。ほぼ同様のものが桂離宮、京都御所、仙洞御所でも見ることが出来ます。

六角名栗

京都御所の橋

他で見られるものとほぼ同じものです。

人が歩く部分は六角名栗を並べた後に土を載せてあるのが見てとれます。

水に入る橋脚も六角名栗のようです。桂離宮の場合は、たしか八角であったと思います。

仙洞御所の橋

ほとんど同じなのですが、竹を使って変化をつけてある橋もありました。

↓ 比較的新しめの実例集は、こちら

https://hatsurist.com/old-marks/marks-of-nowadays/