外国からの輸入材を使わないことに関しましては、前にも書きました。

前回の論点を簡単にまとめると、

1.そもそも日本にたくさん木がある

2.米杉とかアフリカ欅とか植物学上の分類を無視した胡散臭いネーミングがとっても頭悪そうでイヤ

3.海外での違法伐採を助長する恐れがある。

4.主にブラックウォルナットなどの材のブランド力に頼り切った安易なモノ作りがダサ過ぎて草

5.日本の林業を無視したモノ作りはアカンよね

といったところです。

今回はその後に考えたことなどを追加で書いてみます。

外材は飽きがきやすい

外材の製品は飽きがくるのが早いです。はじめは物珍しかったりデザインが気に入って買ってきても、毎日見ていると自分が住んでいる風土に育ったものでない物はどこかよそよそしい感じがしてくるんです。愛着が湧きにくい、とも言えます。これは非常に説明しにくいし科学的な証明は出来ないでしょうけど、絶対にあります。木で真面目に仕事をしている人なら誰でも気付いているはずです。気付いておきながら商売のために知らないフリをしている人もいます。やっぱり手を掛けて作るからには時間と共に良くなるものを作らないといけないのだけれど、わざわざ手を掛けて飽きやすい物を作る意味がわからないんですよね。

私は山野草を育てているんですが、草花にも外来種があって中には江戸時代とはもっと昔の平安時代に入ってきたものもあります。古くから導入されたものなどは、どうかすると日本の景色の一部にもなっていたりしますが、育ててみるとよくわかります。やはり元々日本に自生しているものは独特の安定感があります。風土に馴染みきっています。そして特別なことをしなくても育てやすくて定着しやすいです。

外材のよそよそしさ、を積極的に(?)利用したものとしては仏壇が思い浮かびます。あれは黒檀などの高価な、そして日本の木からしたらかなり異質な風合いの木ばかりで作られています。あえて馴染みのない木を使うことで、亡くなってしまった人が行ってしまった「あちら側」の異世界を演出しているんだと思います。あれが杉なんかで作られていたら、もう馴染みがあり過ぎて、見ている人が「あちら側」に引き込まれてしまいそうで誠に都合が悪いんだと思います。だからですよ、逆に考えると、普段使いのものを「異世界」の木で作るのは、どうもうまくない、ということになるわけです。

風土とつながるモノ作りがしたい

自分は例えばケヤキの製品を東京の方にお送りする際には「原宿駅から表参道のあたりの街路樹がケヤキです」とお伝えすることにしています。関東には昔からケヤキが多く自生していたし武蔵野の風景といえばケヤキ。そうして少しでも自分が使っている物と自分が住んでいるところの土・水・空気との繋がりを感じてもらえれば、と思っています。外材ではこうはいかないんです。ブビンガ(アフリカの木)の一枚板のテーブルを買って「これ◯十万円もしたんだぞ」と自慢するオッさんはブビンガの木が立っている姿を見ることはないでしょう……。あるいは「これが世界三大銘木といわれるブラックウォルナットで…」とか言ったところでそれは単なるなんとなく高級そうな”商品“としての木であって、そこにはなんの物語も無いわけです。

ケヤキといえば、例えば正倉院の宝物の中にもケヤキで作られた木製品が納められています。

1300年以上も前から使われていた木ということになります。ケヤキの古名は「槻(つき)」というので、「大槻」さんという苗字などはきっと大きなケヤキの木に因んで付けられたお名前に違いありません。現代の言葉にすると大欅ということです。ケヤキの木一つとっても、これほどかように日本の歴史や文化がまとわりついているわけですよ。日本中探したって「大ブビンガ」さんや「大ブラックウォルナット」さんなど居ないですよ、きっと。

詩と和歌と

信州に行くとカラマツの木が沢山植えてあって独特の風景をつくっています。カラマツは落葉松とも書き、文字通り秋になると葉っぱを全て落としてしまいます。これは松の仲間では珍しいことで、松といえば「松樹千年の翠」ともいうように常緑でいつも青々とした葉が生命力の象徴とされています。松の尖った針のような落葉が一面に敷き詰められて、葉を落としたカラマツの幹がスクっと真っ直ぐ立ち並んだ姿は、常緑の杉やヒノキの鬱蒼とした林とは全く雰囲気が違います。信州の乾いた冷えた空気と相まって、なぜか静かな寂しさを感じさせる独特な風情がありまして、これが北原白秋にかかると、

からまつの林を過ぎて、

からまつをしみじみと見き。

からまつはさびしかりけり。

たびゆくはさびしかりけり

「落葉松」大正10(1921)年

となります。

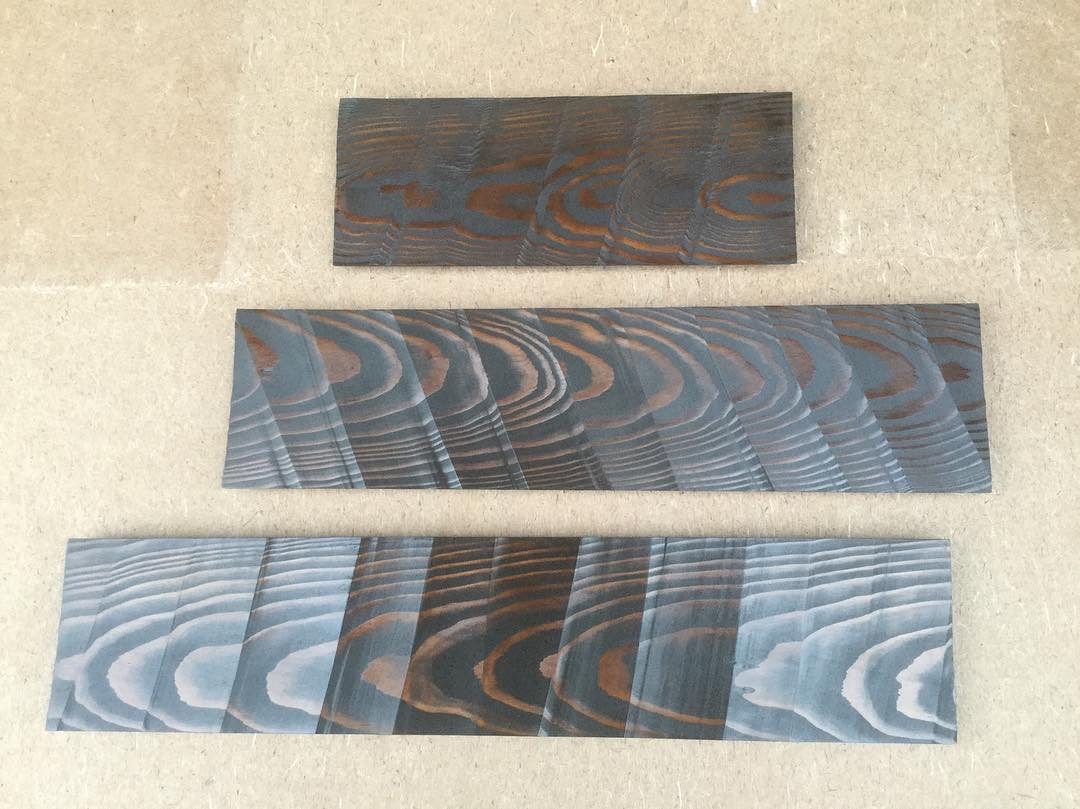

(カラマツ 拭き漆のお皿)

普通の常緑の松ですと、万葉集に

磐白(いはしろ)の 浜松が枝(え)を 引き結び

ま幸(さき)くあらば また帰り見む

〜〜〜有間皇子

の他、全部で77首も詠まれています。

他に、例えば合歓木(ネムノキ)なんかですと、これは暖かい地方に沢山自生していますので、他の花が少ない夏の季節に赤い花がよく目立つのですが、

夕方でしたので、葉っぱが閉じていて眠ったようで「眠りの木」これが名前の由来ですね。

これも万葉集に

昼は咲き 夜は恋ひ寝る 合歓木(ねぶ)の花

君のみ見めや 戯奴(わけ)さへに見よ

と詠まれています。

ただ材料としての木ではないんですよね。

(ネムノキ 八角はつりの手摺り)

外材を使わない、というとなんだか無駄にストイックに選択肢を狭めてしまっているように感じる方もいるかもしれませんが、これは逆にですね、無駄な選択肢を省いて少ないものと付き合うことで深掘りできるので、そこに世界が大きく拡がっていくわけですよ。よく木工家がやるように「ホワイトシカモアの収縮率が〜」とかやってると、何にも知らない人が聞いたら頭良さそうに見えるかもしれないですけど、あまり教養とか文化の深みを感じないのは、そこらへんが原因なのですね。。。

「知る」と「理解する」との間には一万光年くらいの隔たりがある

あともう一つ、単に「知る」ことと「理解する」ことの違いですね。職人さんは、深く物事を知らないといけないので一つの木を理解しようと思ったらノコギリで切ってみたりカンナで削ってみたり紙やすりで磨いてみたり漆を塗ってみたり機械で削って木屑まみれになったりして、ようやく理解するための入り口に立つくらいのもんですよ。薄〜く色んなことを知ってても手業の世界ではクソの役にも立たないもんです。設計の方に「杉やヒノキを知ってますか?」と聞けば自信満々に「知ってます!」と答えるでしょう。彼・彼女らはそのレヴェルで知っておけば事足りるんですよ。ところが職人さんはそうはいかない。深く物事を知って理解するにはとても時間がかかるわけです。国産の木でマイナーな木まで含めると木材として利用出来るのはだいたい100種類。桂離宮でだいたい30種類くらいの木が使われているわけです。それだけの種類の木をしっかり理解するだけでも大変なことですよ。一生かかります。自分が今までハツった木を数えてみたら……

杉・檜・赤松・黒松・落葉松・栂・高野槙・欅・栗・山桜・朴・コシアブラ・タモ・楢・漆・センダン・ライデンボク・キハダ・ネムノキ・桐・センノキ・樺・ケンポナシ・槐・柿・楠・栃

と、だいたい27種類ほどです。

これが外材まで手をつけようとすると、あっという間に300とか500種類になってしまうからもうこれは人間の手には負えんわけです。手を出しても浅〜い浅〜い理解に留まってしまうわけです。外材に手を出す人はよほど自信があるのか無謀なのか大天才なのか………そんなに大天才がおるわけないよね…。。そしてまた、外材というのはじっくり付き合ってやっとこさ理解したところで、どうせ無駄なんですよ。

なぜかというと……

どうせすぐにトレンドが変わる

外材というのは、だいたい物珍しさや値段の安さによって我が国に運んでこられるわけです。で、一度流行ると、こんなに大きな木がこんなに安く手に入るんだ! となり、やたらめったら伐られて大量に入ってくるようになります。ちょっとしたブームになります。日本国内ではこういう乱伐は滅多に起きる心配はないけれど、途上国ではそんなことは言ってられないわけで、お金になる大きな木からどんどん伐られてしまいます。そこには日本の悪い商社も暗躍します。そして最後には現地の政府も見過ごすことが出来なくなって伐採禁止か輸出制限がかかり、その木はもう滅多に入って来なくなり価格が暴騰します。そして又次の犠牲者たる木を探してくる。こういうことをずっと十何年か周期で繰り返しているんです。日本に大きなヒノキが無いからと、日本の社寺のために伐りまくられた台湾ヒノキ、興福寺金堂の再建などにも使われたアフリカケヤキ……枚挙にいとまがない。今流行ってるのでしたら「この〜木何の木、気になる木〜」のモンキーポッド。あれもいつまで安定して入ってくることやら……こういう行為を評して「日本人はシロアリのようだ」という人もいるのですが、全く失礼な話です……シロアリに対して。シロアリは野山で腐った木を食べて土に還すという偉大な分解者という役割を果たしているわけですので、世界中の木を食い潰す日本人と比べるまでもないわけです。シロアリ以下のことをやってたらアカンやろう、と思うんであります。

シロアリといいますと、外材の中には非常にシロアリに食われやすい木もあります。ロシアのエゾ松やら、北アメリカのモミやその類ですね。ああいう木はそもそも湿気に弱いので湿度の高い日本では早く腐り始めます。そういう腐りかけの木がシロアリを呼びます。よく、シロアリはゴキブリの仲間なので選り好みせず目の前にあるものを食べるだけ、と言われますが古い住宅を見ていると、明らかに集中的に食われている部分があったりしまして、どう見てもシロアリに食われやすい木があるとしか思えません。80年くらい前の建物を改修していた時に、全体的にはそれほどシロアリが入っていないのに、20年ほど前に付けられたエゾ松の小さな見切り材に沿ってシロアリが食いまくっていたのを見たことがあります。「こんな木を使って、ダメな大工だな」と自分が言うと、その会社のT橋社長が「あっ、それウチの親父がやったんさ」と言いまして、やれやれ頭の悪さと腕の悪さはしっかり遺伝するのかと呆れました。(T社長の父親が取り付けた腐りかけの外材をシロアリが食べてるだけでしたが、床下全体にわざわざ無駄な防蟻処理をして儲けてました。どうしてそういうところだけ頭が回るのだ??安い外材使って儲けてやれ、というような精神では、そうなってしまうんですよね。)

長持ちする材料であるべき里山の風景を映し取る

昔の民家を見ていますと、材料なんかは本当に自由で、こちらの柱が杉かと思うとあちらの柱はカヤノキだったりします。大きさもまちまちで、おそらくその木によって取れる最大の大きさで柱を作っている感じです。柱の立っている姿が雑木林そのもののようです。そして身近な竹を床板代わりに並べたり、格子に使ったり土壁の下地にしたりもする。壁は山土、屋根といえばススキなどの草で葺いてしまう。

このように住まいそのものが里山の資源の縮図になっています。これが本来のあるべき姿です。最近ですと、杉や檜を使った国産材の家が“健康住宅”ともてはやされたりもしています。しかし、杉の檜ばかりの単一な植生の山はよほど手入れの行き届いた山以外は鬱蒼としていて不健康です。ああいう所謂“健康住宅“的なものは、皮肉なことにそういう不健康な山の姿を写し取ったものです。山の良くない現状を写していますが、決してあるべき姿ではないと思います。杉やヒノキがダメというわけではないんです。杉やヒノキの真っ直ぐ育つ性質は凄く使い勝手がいいんです。ですが、わずか数種類に頼った山は不健康です。かつては当たり前であった多種多様な植生のほうが理想的だと思うんです。そういうわけで、自分はもっと里山に生えている、あるいはかつてよく生えていた木をたくさん取り入れていきたいと思っています。外材で遊んでいるヒマなどない、ということなのです。

コメント