「松山街道をゆく」

松山街道は奈良県宇陀市にある、古くは伊勢や熊野に通じる交通の要衝として栄えた街並みです。今は保存地区になっているので十分に昔の風情が残っています。最近知ったのですが、奈良の語源は土地を「均(なら)す」ということだそうで、平城京あたりのことを言うのでしょうか。この辺りは緩やかな起伏はそのままで均されておらず、「奈良県」というより「大和国」を感じることができます。

宇陀松山の街並みには「駒寄せ」という格子状のものが取り付けてある町家が多いです。

こういう感じで、建物から独立して外で雨晒しですから材料は水に強い栗の木が使われています。

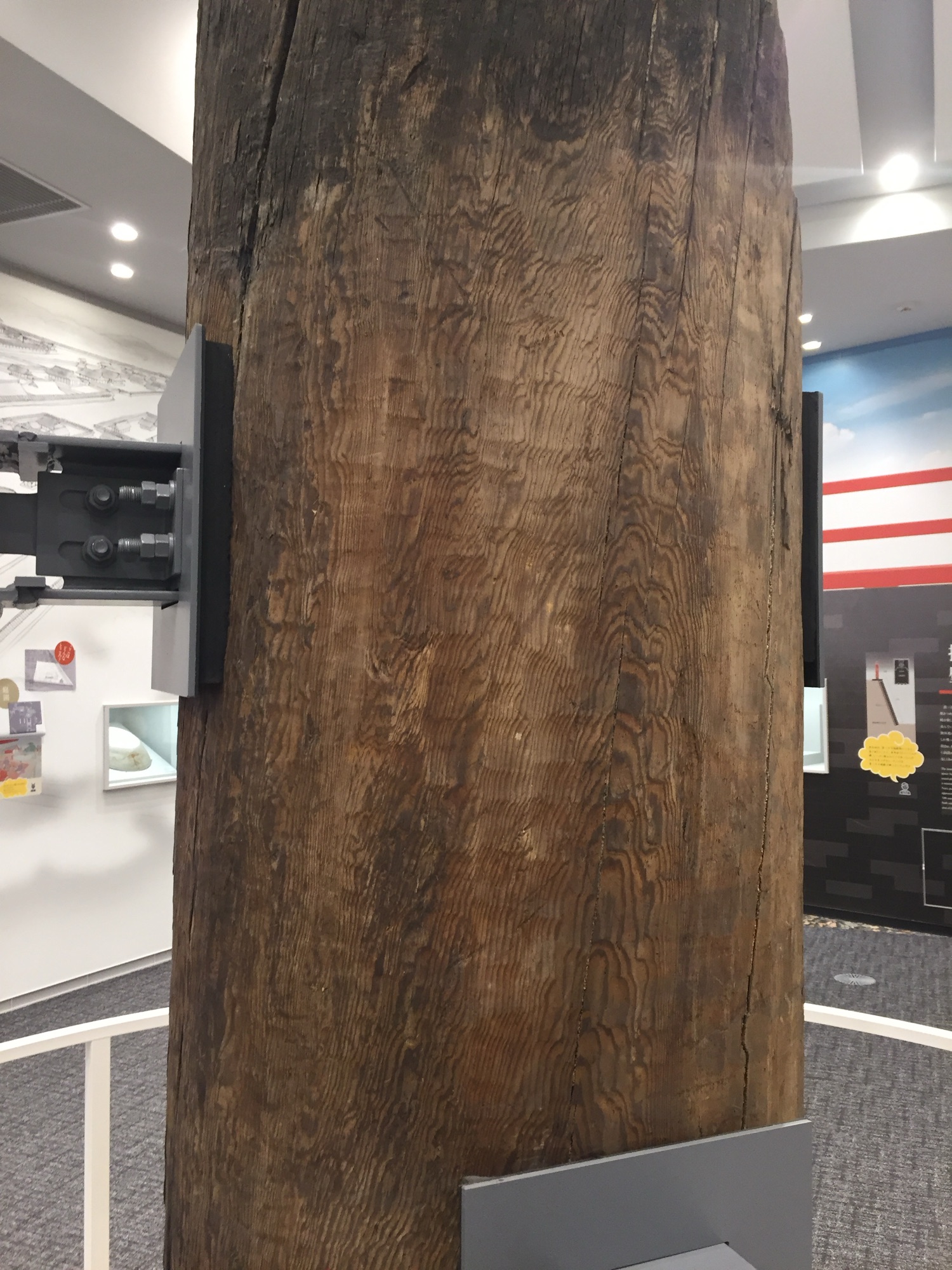

まずは、チョウナでハツったものから見ていきましょう。

ホンモノの特徴をよく見ておいてください。

ちょっと強調して青線を入れましたが、このように刃物が一旦木の中へ入り込んでスッと抜けていった跡がうっすらとエグるような曲線になって残ります。そして幅はまちまちです。この跡は非常に手際が良いのでハツリの専門職によるものでしょう。普通の大工さんでは、こうはいきません。

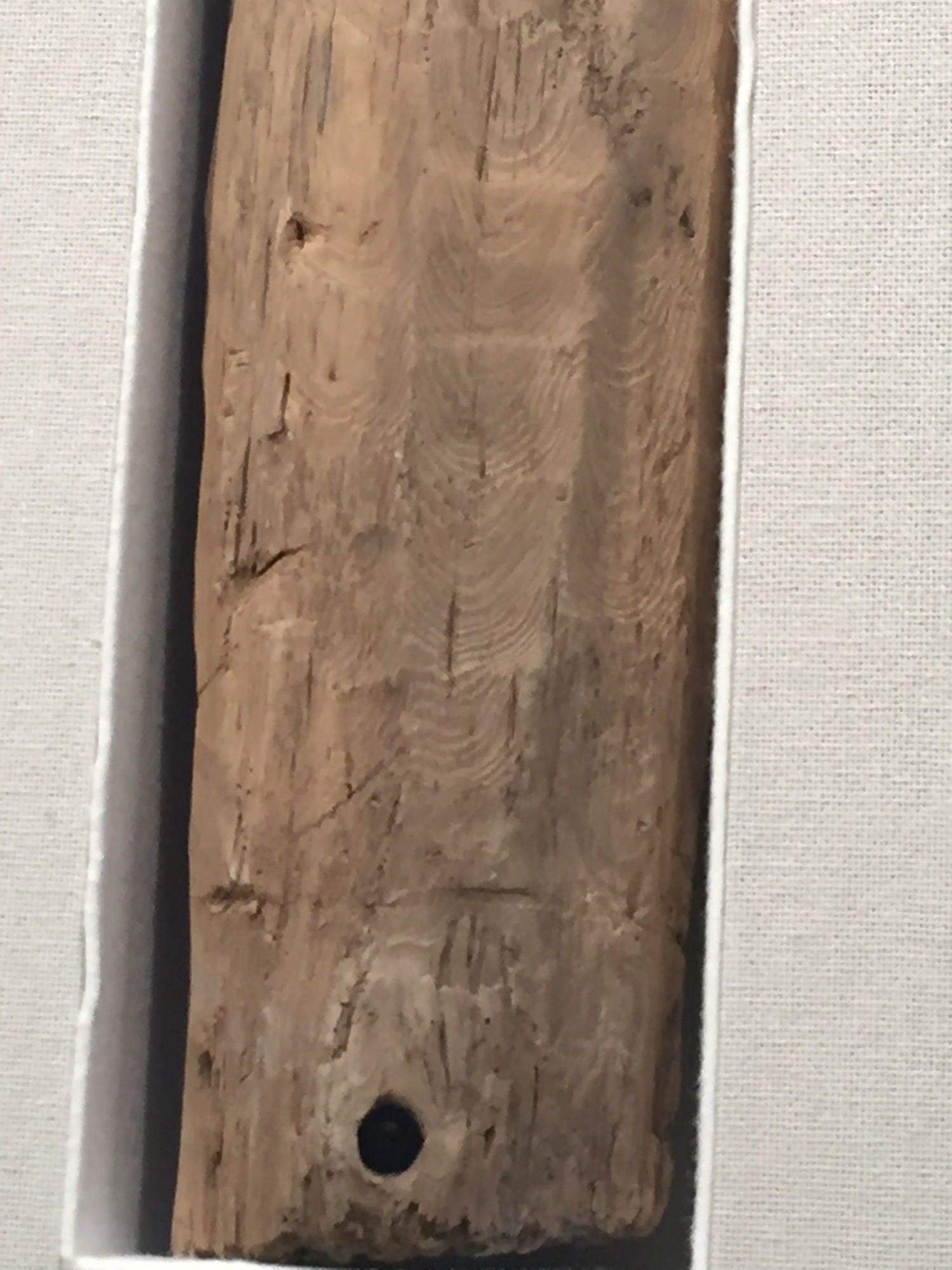

一方、他の場所でちょっと面白いのが、これもチョウナによるホンモノなのですが、彫りが浅いですね。

幅の不均一さも、なんだか不慣れで不器用な感じです。

ここなど、木目が入れ替わる場所で、どちらから刃物を入れて良いものやら逡巡した跡、何度か刃物を打ち直した跡、そして結局上手く処理しきれなかった跡まで残っています。おそらくこれはハツリ専門職でなく、腕自慢の大工さんが「どれ、ちょっとやってみるか」と自分でチョウナでやってみたんだと思います。普通の大工さん用のチョウナなので、専門職のもののように重くないので小さく浅くハツられた跡になっています。「やれやれ、思ったよりも難しいもんだな」と思ったことでしょう。こういうのも、その当時の職人さんと話が出来るようで楽しいものです。とかくこういう仕事にはウソが無い。

楽しい時間はアッという間で……ここから宇陀松山で大多数を占めるニセモノを検証していきましょう。

勘の鋭い方なら、もうここで何やら変だとお気づきになられるでしょう。

近づいて見てみると、ある事に気づきます。

妙に幅が整い過ぎてて変だな、と感じた方は正解です。ハツった場合には、こうなりません。

そしてホンモノのような曲線ではなく、やたら真っ直ぐで、やたら段差がキツいのです。一体どういう観察眼をしているのだろう。これで真似をしたつもりなのだろうか? とてもじゃないが、真面目な大人が作ったものとは思えません。まさに資本主義のオモチャ。これは言ってみれば、「フランクミュラー」(本物)に対する「フランク三浦」(パロディ製品・冗談グッズ)みたいなものです。伝説の贋作名栗師・フランク立花の作でしょうか……。

これはノミで横から削ったものです。これは明治時代になってニワカに生まれたやり方で、それ以前はこんな不自然なものはありませんでした。これは技術的には、全くたいしたものではありません。誰でも出来るようなものです。使われている道具はノミですから古くからある道具です。特に目新しい道具ではありません。ですから、それ以前にも作り出されていても何の不思議もなかったものです。ではなぜ江戸時代にはこういうニセモノが作られなかったのか?どうして、こういうものが明治になってニワカに生まれたのか?自分にとっての疑問でありました。これについて少し考えてみようと思います。

「みんな出身はいずれにせよ 百姓の出身であれ 武士の出身であれ 規範は武士道でした。侍の世が終わって明治四年で侍が廃業してからも その武士道という電流は残っていて 明治40年くらいまでは続いていたのではないか」———司馬遼太郎

まずやはり、明治というとサムライの時代の終わりということであります。精神的な規範が時に命よりも重視されたような日本的な精神主義が後退し、西欧の合理主義的な考えが入ってきたということです。

チョウナでハツることには危険が伴い長い期間の訓練が必要です。そんな危ない面倒くさいことせずに簡単にノミで削ってニセモノ作って売って儲けましょうや、合理主義にカブれた卑しい人達ならそう考えても不思議ではない。新渡戸稲造が「武士道」の中で説いた武士の精神的支柱の一つ・「義」(正しいことを行う心)が衰退した結果とも言える。しかし、である。では西欧合理主義は「ニセモノ作って、人を騙してでも儲けろ」と教えたのだろうか?否、そのようなことは教えていない。つまり、こうしたニセモノは日本文化が生み出したものでもなければ、西欧文明の子でもない。誰の子でもない。まさに文化的な私生児と言える。英語でいうところのbastard である。このbastard が奇遇にも「ロクデナシ」という意味を持つのは、ああいうものを作る者、売るもの達全てに相応しい巡り合わせである。

先に見たホンモノは、

例えば百年前の民家の梁に

例えば、室町時代のお城の柱に

例えば平城京の柱に

例えば古墳時代の柱に

真っ直ぐ繋がっている。ずっと技術の系譜を辿っていける、これが文化や伝統というものの本質。

しかるにこの文化的私生児は、

どこへも辿っていけない、どこにも遡れない。なぜなら明治に日本人の精神が荒廃した隙にニワカに生み落とされたものだから。これは文化とは呼べない。その価値が無い。まさに歴史の徒花なのである。

これも勘の良い方なら既にお気づきだろうが、ニセモノ特有のただ均一に模様を付けていくだけの作業なら、現代なら機械での加工と非常に相性が良い。ノミで削る場合でも横から削っているので表面はガサガサなので手作業の方が綺麗だということもない。一定の動きをプログラムした機械で加工した方が遥かに早くて仕上がり良好(?)である。今現在、ああいったニセモノをわざわざノミを使った手作業で削る意味は全く合理性に欠ける。皮肉なことに、合理主義に染まって生み出されたニセモノが、合理主義によってお払い箱となったのである。今でもノミで削ってニセモノ作ってる者がいるとすれば、それは非常に愚かなことだと言える。なので、現在ではニセモノ作りは専ら機械での加工が主流となり、プログラムはますます複雑になり、ランダム加工まで生まれて、そこに「名栗」だの「伝説」ですかね、いかがわしい名前を付けて売られている。bastardの系譜は受け継がれている。

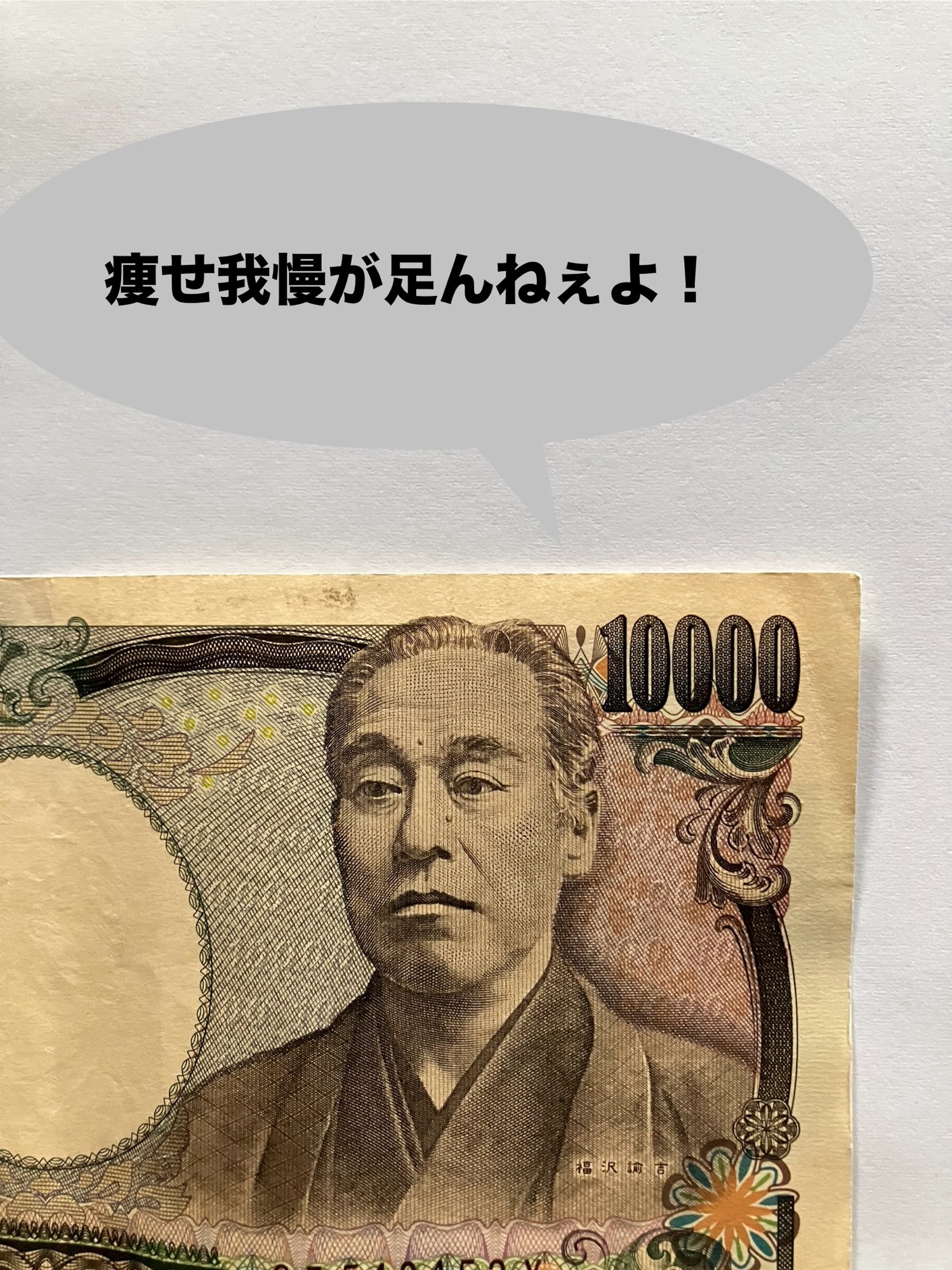

さて、明治の合理主義・西欧化というとやはり福沢諭吉ということになるのでしょう。

西洋から簿記・会計を導入したのもこの方であるし、見た目も商人のようで、ややもすればこの方が歴とした中津藩士の子で武士であったことすら忘れてしまいそうになる。戦が嫌いで、上野で旧武士である士族・彰義隊が反乱を起こした際にも何食わぬ顔で慶應義塾で講義をしていたという逸話が残っている。しかし、である。この方の非常に興味深いところは、同じく士族の反乱を起こした西郷隆盛に関しては最大限の擁護をしていることです。これは非常に意外なことで、合理的な考え方から見れば西郷は時代遅れの士族に担がれて戦を起こした挙句、無駄に人を死なせて文明開花を遅らせたということになる。福沢もそこは認めている。福沢諭吉はしかし、西郷は天下の人物であり、どうして西郷一人を生かしておくことすら出来ぬのだ、とその死を深く悼んだ。のみならず、西郷を「賊」と呼んだ人々に対し「人面獣心(顔は人間だが心はケダモノではないか)」と彼にしては珍しく厳しい言葉で非難している(「丁丑公論」)。

彼はまた、明治新政府で地位を得た旧幕臣である勝海舟・榎本武揚の二人のことを「痩せ我慢が足りない」と痛烈に批判もしている(「痩せ我慢の説」)。福沢諭吉という人は文章が書きあがると、障子を隔てて女中さんを座らせたという。そして書いた文章を音読して聞かせて「どうだ、意味がわかるか?」と確認したほど文章のわかりやすさに拘りのあった人であり、それが彼の著作が広く読まれた所以でもあったのだけれど、西郷隆盛の擁護において、それから勝・榎本の批判において、いつもの彼の文章のわかりやすさというのは全く影を潜めている。ただただ「お前達だけは絶対に許さねぇぇぇ!」という怨念に近い情念だけがトグロを巻いているような論理性のカケラもない難解な文章になっている。文明開花・欧化政策の権化であったような人物が書いたものとはとても思えない。あのようなサッパリとした人物であってもなお「忠」や「義」という武士道の根幹は揺らいでおらず、武士道は心の底に燻(くすぶ)り続けていたのではないかと思われる。

わたしのところへも時々、

こういう画像や機械で加工したものの画像が送られてきて「これ、出来ますか?」と聞かれることがあります。彼らに悪気は無い。ニセモノとホンモノの区別が付いていないのだ。前述の通り、ノミでの加工は誰でも出来る簡単なものなので「出来ます!」と言って、やっつけ仕事で終わらせればお金になる。機械加工なら、よその加工屋に外注して加工させて納入すればお金になる。オカネを儲けるだけなら簡単だ。しかし、私の心の底でも何かが燻っている。これをやってしまうとダメだぞ、という声が聞こえるような気がする。やってしまうと、

あるいは

と言われてしまうような気がする。

時に人は、何を成し遂げるか、ではなく、何をしなかったか、何から遠ざかっておくべきか、でその真価が問われる時があるのだ。

明治のハイカラ気運の産物では?

「もっと、新しい感じにならねえかねぇ」

「技術は要らね~んだよ、ご時世なんだ」

てぇ、感じどうでしょうw

コメントありがとうございます。そういうノリも大いに有り得ると思います。それもこれも、その前の時代とは精神性が変わってしまったことの産物ではないかと思います。