テレビや新聞などで、「釘を使わない建物」、あるいは、「この建物には釘が一本も使われていない」、というような言葉を時々見聞きします。いつの頃からこのように言われるようになったのかわからないのですが、結論から先に言うと、そのようなものはこの世に全く存在しないはずなんです。にもかかわらず、ネットでもYouTubeでも「釘なし 建築」などで検索すれば素人が書いた胡散臭い文章、外国人の誤解に満ちた日本文化崇拝サイトや動画が大量に出てきます。よくわからずに、ああいうものを見てしまうと「釘無し建築」が存在するものだと勘違いしてしまうのも無理はありません。しかしそれら全てが間違いです。

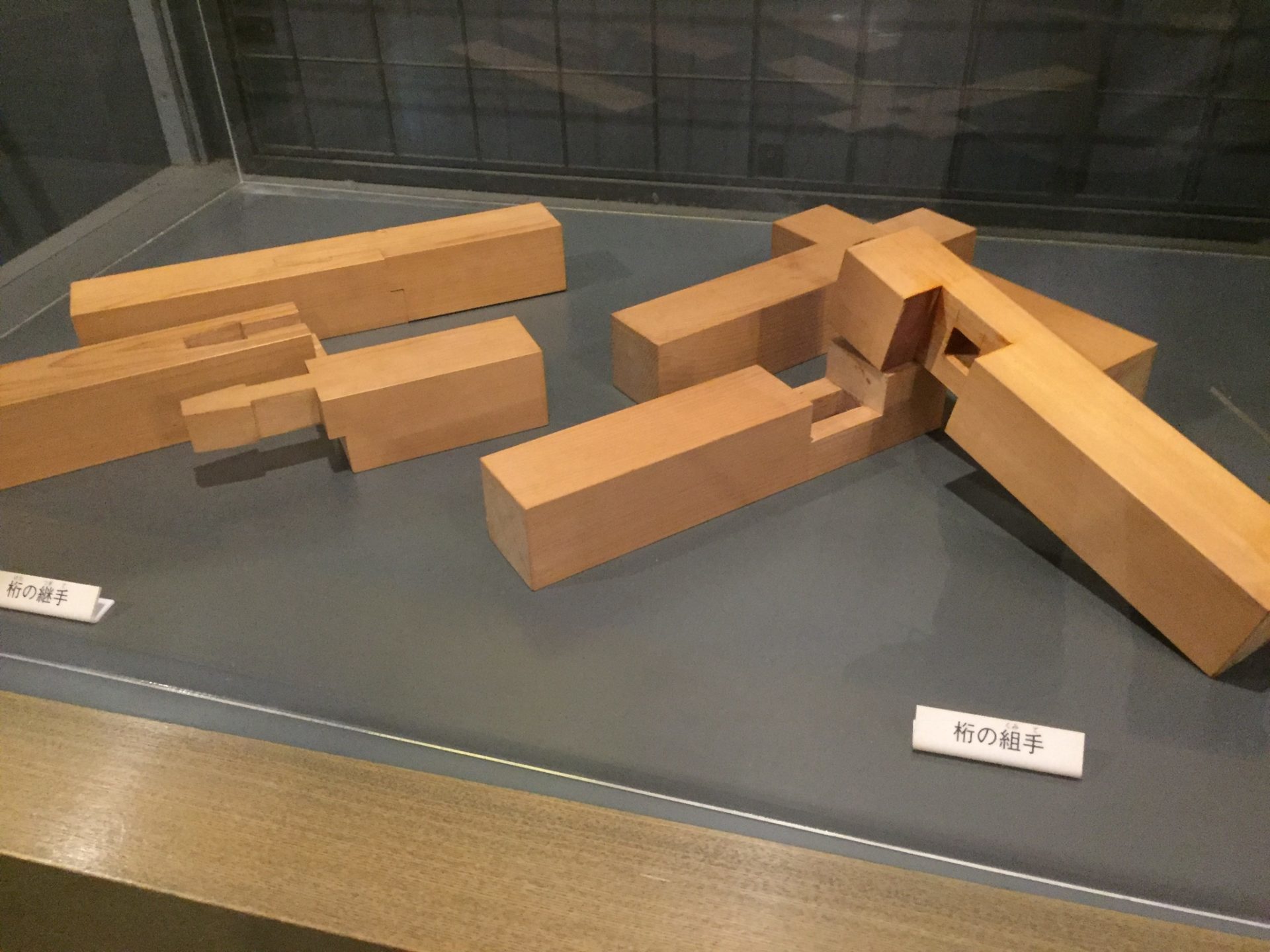

釘を使わずに木を組む技術、というものは確かに存在します。しかしそれは、主に大きな部材同士を組み上げるため、という限定された用途のためであって、全ての工程で釘を使わずに建物を作ることは全く不可能です。木組みの技術というものは、例えばこういうものですね。

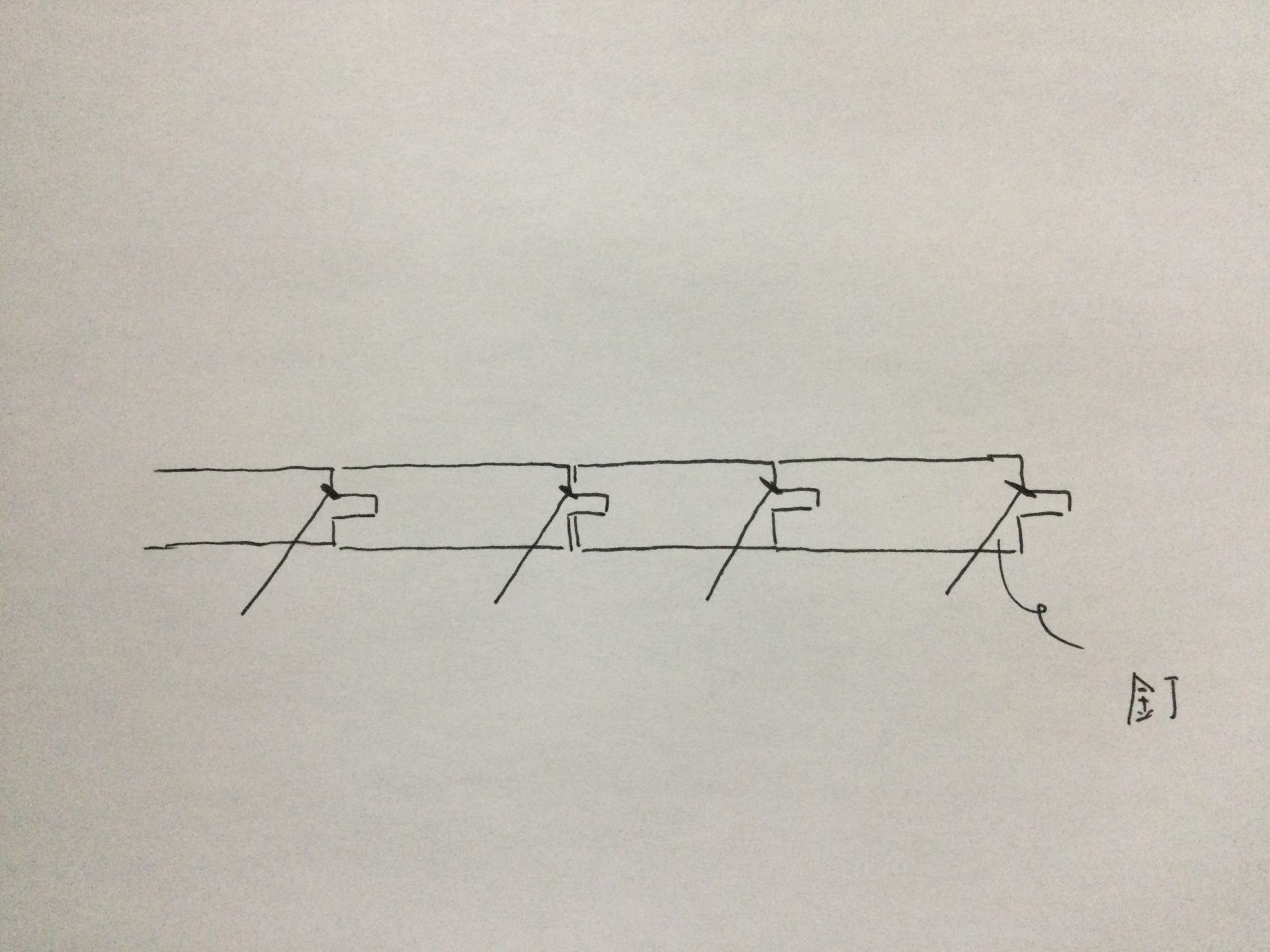

この部分、ここだけを見れば確かに釘は使われていません。木と木が組み合わされています。これは伝統技術であります。ただ、建物全てがこのように出来ているかは全く別の問題です。

↓ 動画で見たい方は こちらをどうぞ

この動画に出てくるような大きな部材と部材同士を固定しようとしたら、釘で止めることが出来ないです。もし釘で止めようと思えば、とんでもなく大きな釘が必要になってしまって、そんなものを打ち込んだら木が裂けてしまうんですね。だから昔から、片方を凸にして、もう一方に穴を開けて差し込む、とか、凹と凸を組み合わせる、抜けないように木の栓で固定する、などの方法で木と木を組み合わせる方法が編み出されてきたわけです。釘を使いたくなかったからではなく、釘では止めようがない、という必要から合理的に木と木を上手く組み合わせるために生まれた技術ということですね。この方法があまりに精緻なので現代人にはインパクトが強過ぎて、「伝統の技というものは全て釘を使わずに木を組むものだ」と飛躍してしまって、誤解がいつの間にか広がり、ついには「釘を使わない建物」という存在しないものが殆ど神格化されてしまったようです。しかし、何度でも言いますけど、釘を一本も使わずに建物を建てることなど全く不可能だし(竪穴式住居とかは別ですよ)、釘を使って部材を止める、というのも昔からある技術で伝統的な技術なんです。釘を使えば伝統的ではない、とか手抜きであるということは全くないです。

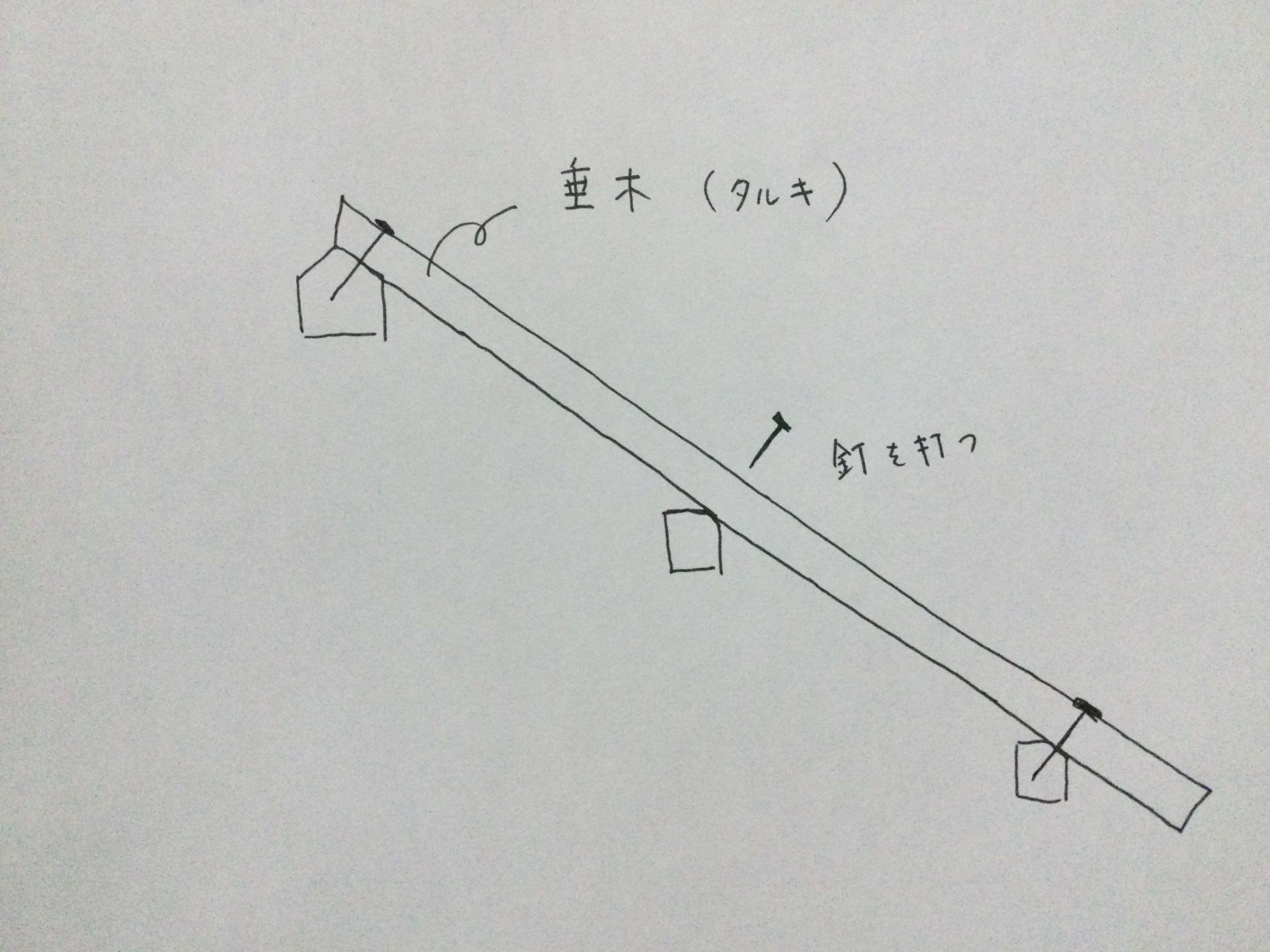

一番わかりやすい所では、釘は屋根の周りで多用されます。

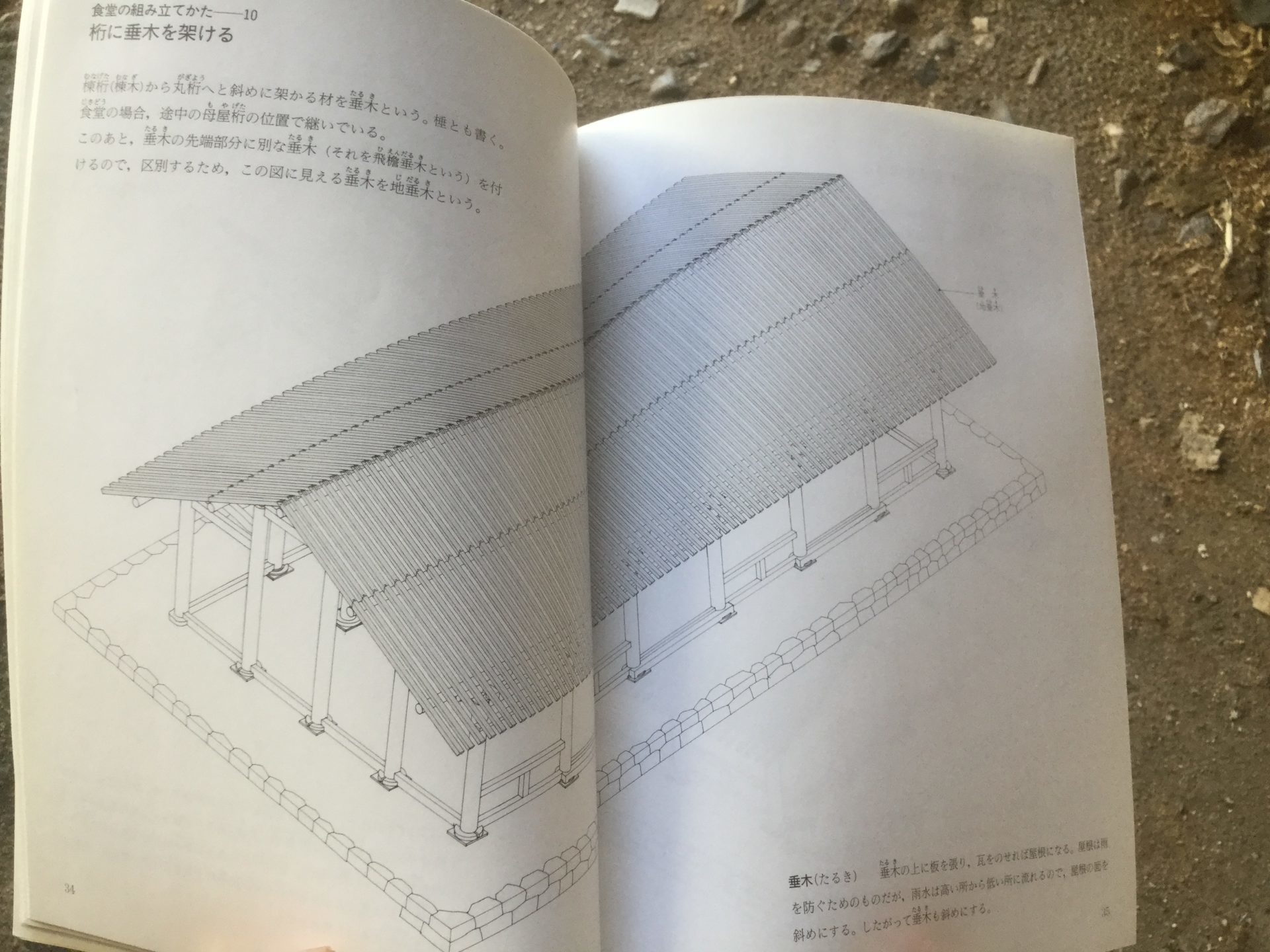

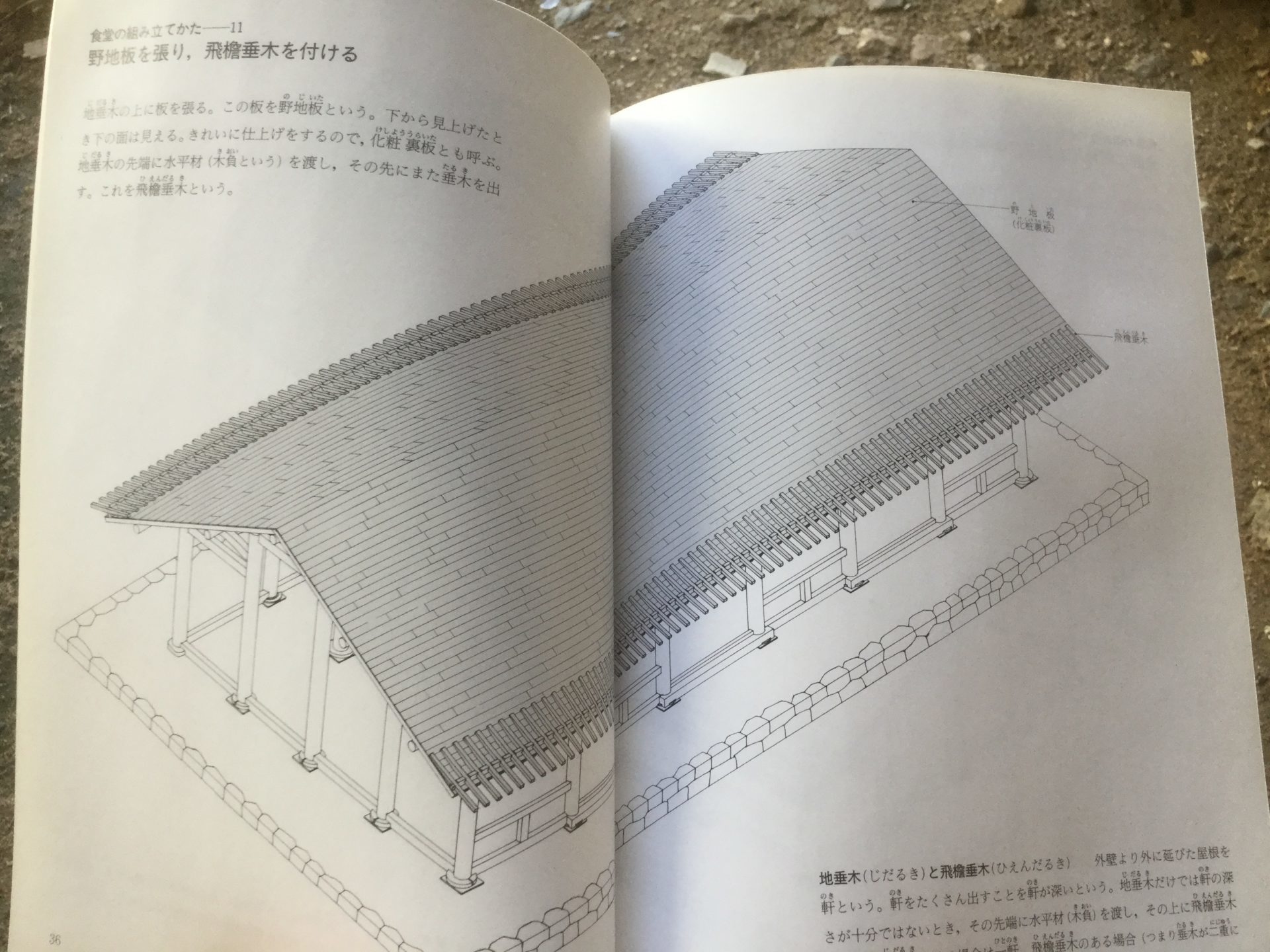

(「図解 古建築入門」(彰国社)より)

この斜めに屋根に架け渡される角材(タルキ)は必ず釘を打って止められます。このように上から乗せかけるような材料はそれしか留める方法がないです。釘を打たずに置いただけでは屋根がずり落ちてしまうか風で吹き上げられて飛んでしまうので、屋根として全く成立しないです。

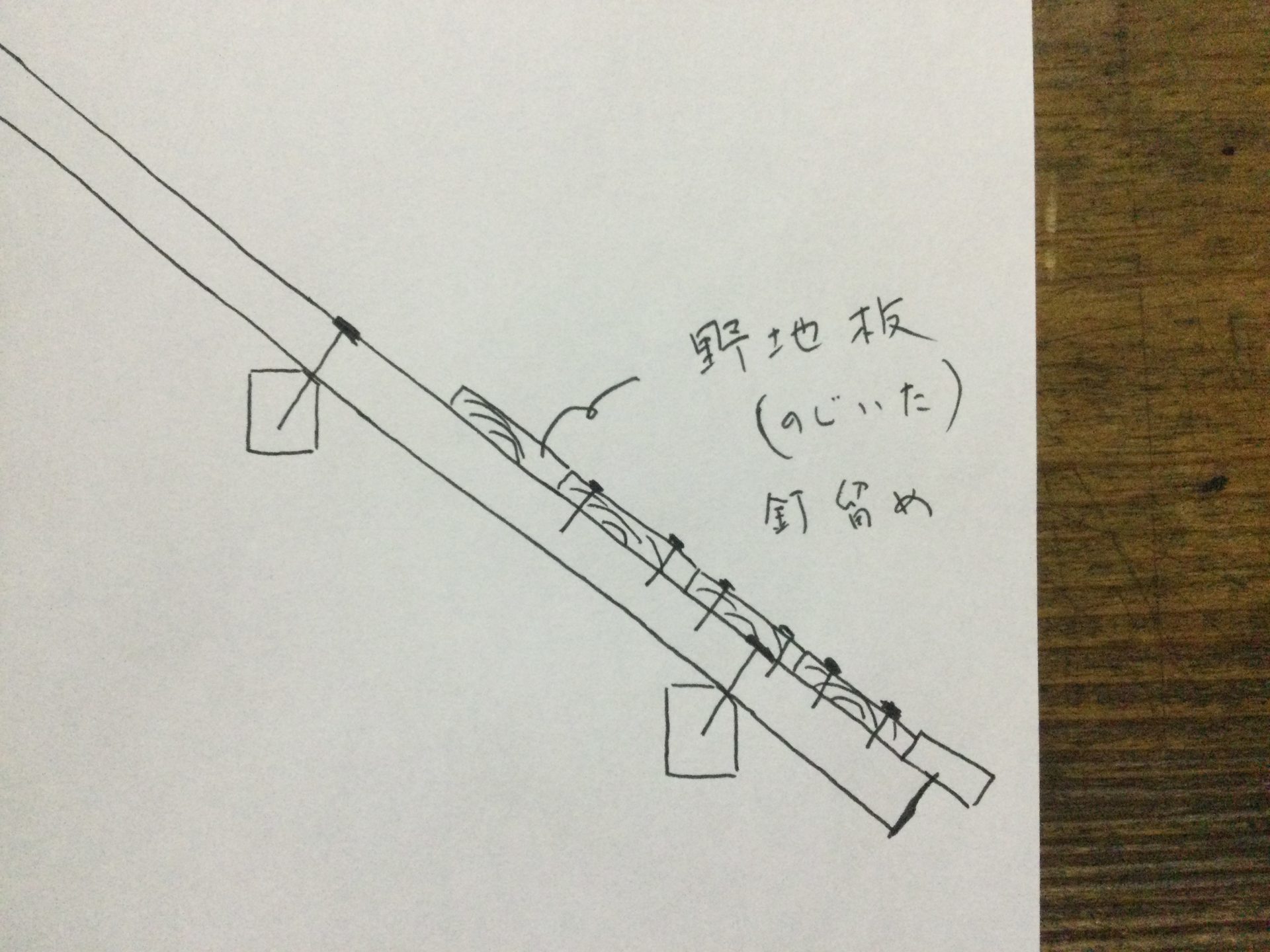

タルキの上には野地板という板が全面に乗せられますがこれも釘を打って止められることになります。

これだけの数の板を止めようとすれば何千本もの釘が必要になります。総重量では軽く数百キロを超えてしまいます。これは法隆寺の食堂(8世紀)の図解ですから1000年以上前の建物にも釘がしっかり使われているということです。これだけでも「伝統的な建物は釘を使っていない」というのが間違いだとハッキリします。しかもここでは厚い板を大きな釘で留めることで建物の形がしっかり固まるようにしてあります。釘を使うことも伝統技術の立派な一部です。伝統的な建物は一切釘を使わずに建てられる、という話は全く成立しないんです。ただのデマとも言えます。これはたまたまお寺の建物の図解ですけれども、過去から現代に至るまで、殆どの建物の屋根というのは、このようなものです。釘無しでは建物は建たないんです。江戸時代の建物に住んでおられるご当主が、その家の前で「この家は宮大工の匠の技で釘を一本も使わずに建てられている」と誇らしげに語るところに遭遇してしまったことがあります。有り得ないんですよね。竪穴式住居にでもお住まいなら別なのですが……

こういう竪穴式住居でしたら、丸太、小枝、草、縄などだけで釘を使わずに建てることが出来ます。しかしその建物は瓦葺きでしたから、まず言ってることが全くの間違いだし、無いことを自慢しても仕方ないんですね。実際に古い家に住んでいる方でもこのような認識なのですから、一般の人が「釘無し建築」などという存在しない物を存在すると勘違いするのも無理のないことだよなぁ、と思ったことでした。ホントに釘が使って無かったら、とっくの前に屋根が崩れて建物の体をなしていないのでそこに住むことは出来ません。しかし、一般の方が勘違いするのは仕方ないにしても、新聞の記者までがこういう勘違いに元付いた記事を書くのにはほとほと呆れます。「釘無し建築 世界遺産に」という見出しを見たことさえあります。存在しない物など世界遺産にしようがないのに、何を言っているのかさっぱりわかりません。実際のところ使われていないのは釘ではなく、こういう記事を書いた記者の脳ミソです。自分の書くものについてしっかり調べて裏を取る、という真摯さにも欠けていますよね。こういういい加減な情報を無批判に受け取っていると、「釘無し建築」なんていう存在しないものがあたかも存在するかのように信じ込むようになってしまう。デマが誠であるかのように広まってしまう例としてとても興味深いです。情報化社会の落とし穴ですね。落とし穴に落ちるだけならまだしも、以前「釘無し建築なんて存在しない」と書いたら「お前は素晴らしい日本の伝統文化を否定するのか!!??」とキレて突っかかってきた人まで居ました。いや、そんな伝統そもそも無いですから。誤った情報が誤った信念を形成し、それが否定されるとキレる人までいる、スゴいなぁと思いましたね。新聞とかテレビって怖い。。昔、俵孝太郎さんが「いい加減なジャーナリズムにおいては新聞記者が知らない事は、あったとしても存在しないことにされてしまう」というようなことを言っていたのですが、この「釘無し建築」の場合、逆に存在しないものが存在することにされてしまっています。不確かな情報が真実味を持って広まってしまった悪い例として、この「釘無し建築」神話って社会学の研究テーマとして面白いんじゃないですか?学生さん卒論のテーマにいかがですか?くれぐれも手法をマーケティングに悪用しないでね。

話がそれましたが、屋根には釘を多用する、という原則に外れるのが茅葺きの屋根で、タルキが木の角材ではなく竹が使われることがあります。竹は釘では止めにくいですから縄や木の枝で結びつけて固定されることが多く、茅自体も縛って固定されるため茅葺きの屋根の場合は、それほど釘を必要としません。

いろんな部材が「縄で結ぶ」という方法で固定されているのが見えます。そうしますと、茅葺き屋根の建物は釘を使わずに建ててあるのか、と思ってしまうかもしれませんが、それも間違いです。

茅葺きの建物でも、例えば、屋根以外ですと……

床板なんかはもう上からバンバン釘を打って止めてあるのが普通です。こうした内装材は釘で留めてあることが殆どです。「ウチの床板には上から釘なんて打ってないぞ。宮大工が匠の技で釘を使わなかったに違いない」と思ったそこのアナタ、安心して下さい。

このように釘を打っているから上から釘が見えないだけです。床板は通常はしっかり釘で留まっています。見えないように釘を打つくらい、宮大工でなくてもフツーの大工で出来ます。

他に、細かい所ですと、

こういう外壁、杉皮を押さえている小枝は釘で止めてあります。このような比較的薄かったり小さかったりする部材を上から取り付ける時には釘で止めるのが普通ですし、釘を使ってあるから手抜きとかそういうことでは全然ありません。こういう外部に張った杉皮なんかは30年くらいで腐ってしまいますから、その時は押さえている小枝の釘を抜いて、腐った杉皮をめくって張り替えればいいわけで、理にもかなっています。こういう風にですね、昔のご先祖さま達だって無理に釘無しで建てようとかそんなことを考えていたわけでは全くなく、木と木を組み合わせた方がいい所では木組みで、釘のほうがしっかり止まる場面では釘止めで、縄で縛ったほうが適切な場合は縄で、という具合に適材適所に技術と素材を使い分けてきた、というのが本当のところです。釘を打って留めるのも立派な伝統技術の一部です。

ですからね、「釘無し建築」とか「この建物は一本の釘も使わずに……」なんて声が聞こえてきた時は、こう思っておけばほぼ間違いないです。

コメント