ちょっと資料を整理していましたら、昔やっていたことの写真が出てきまして、あぁそういえばこんな事やっていたなぁ、と思いだしました。もう17、8年前のことでしょうか。その当時は箸にも棒にもかからず誰にも相手にもされませんでしたし、今もそれは変わらないでしょう。ですが、その当時考えた事は今でも間違っていないような気がしましたので、書いてみようと思います。

まず大前提として、自分としては伝統的な土壁のやり方っていうのは、それほど良いものだと思っていません。そこがスタートです。

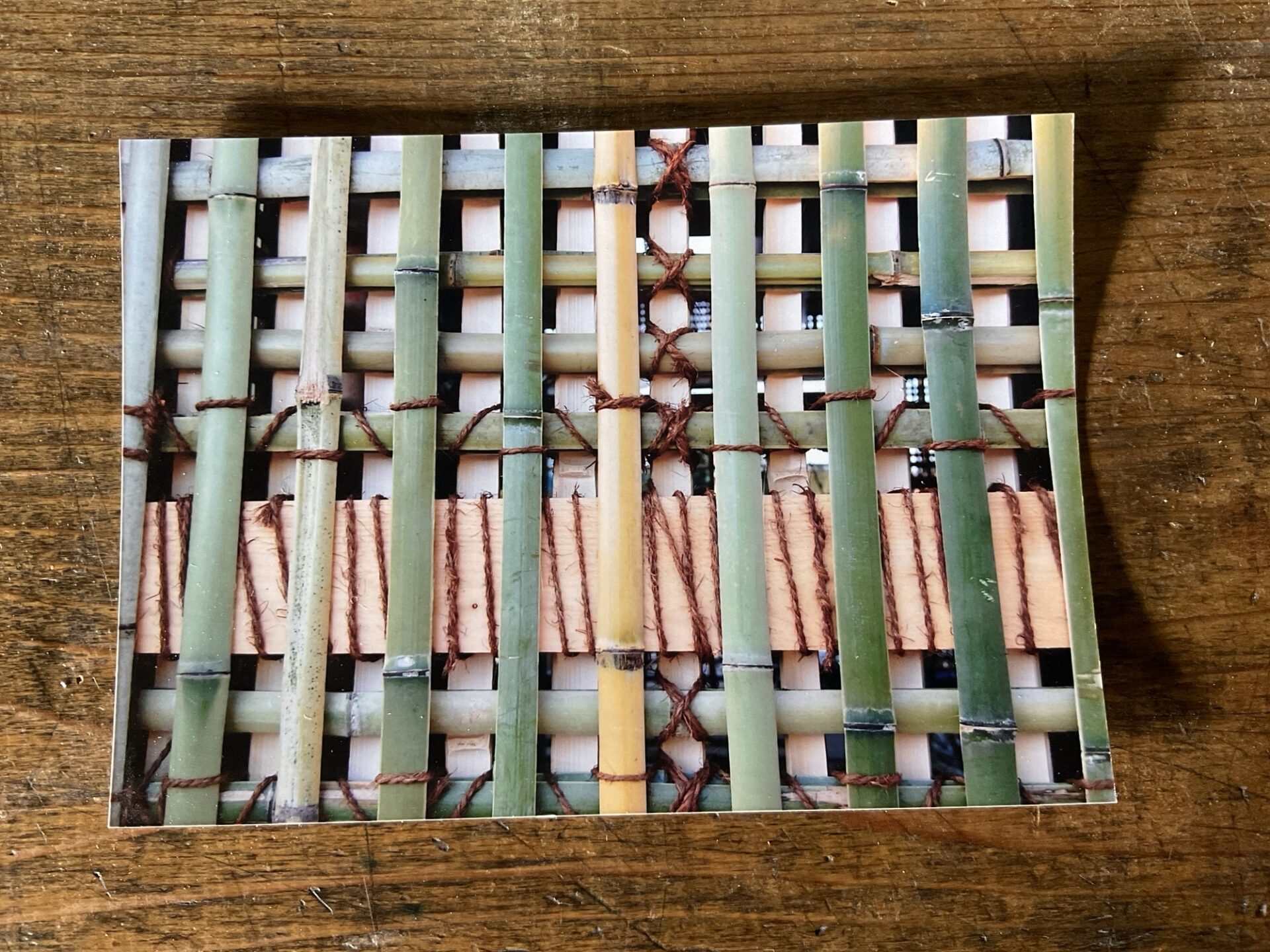

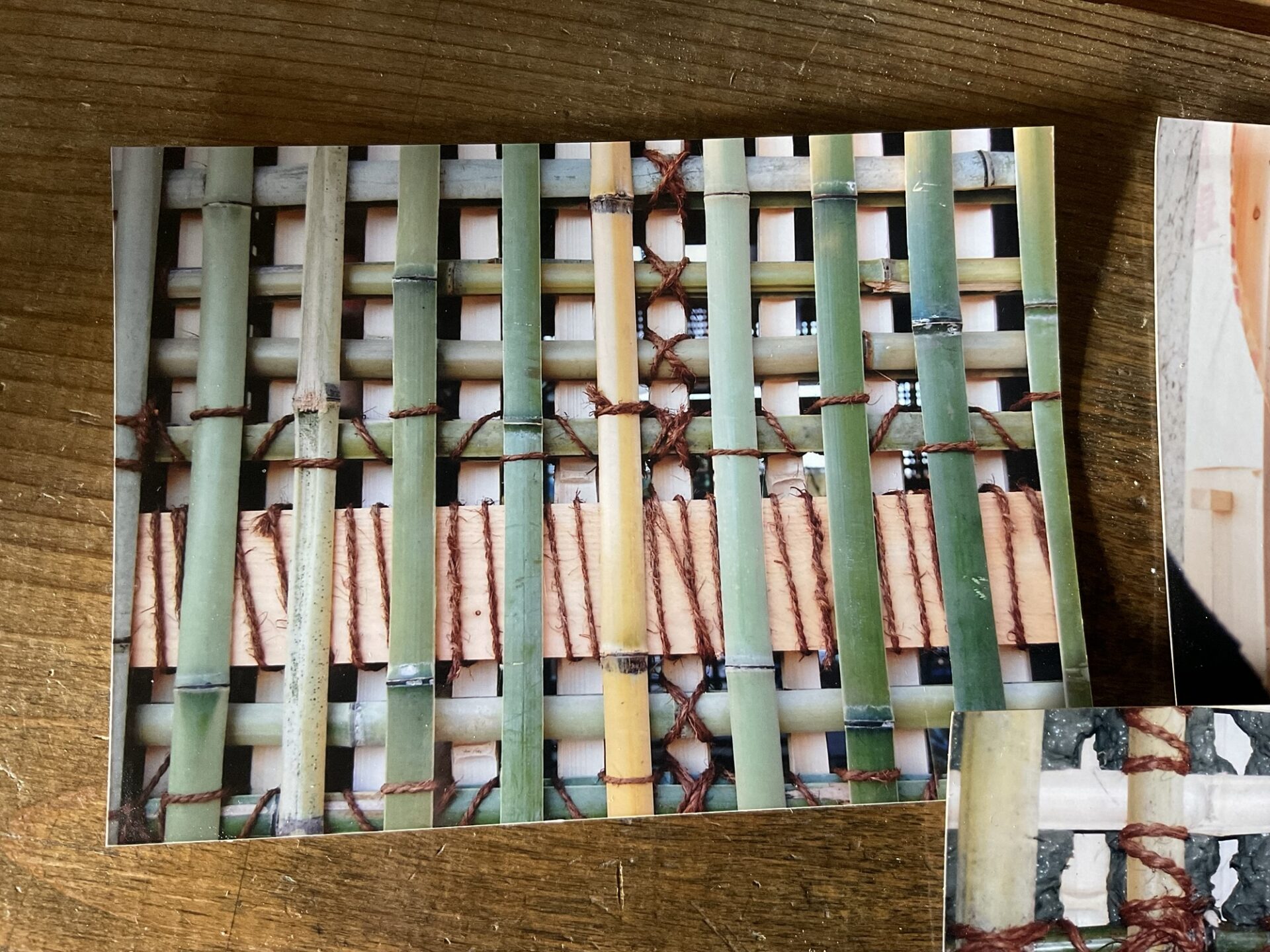

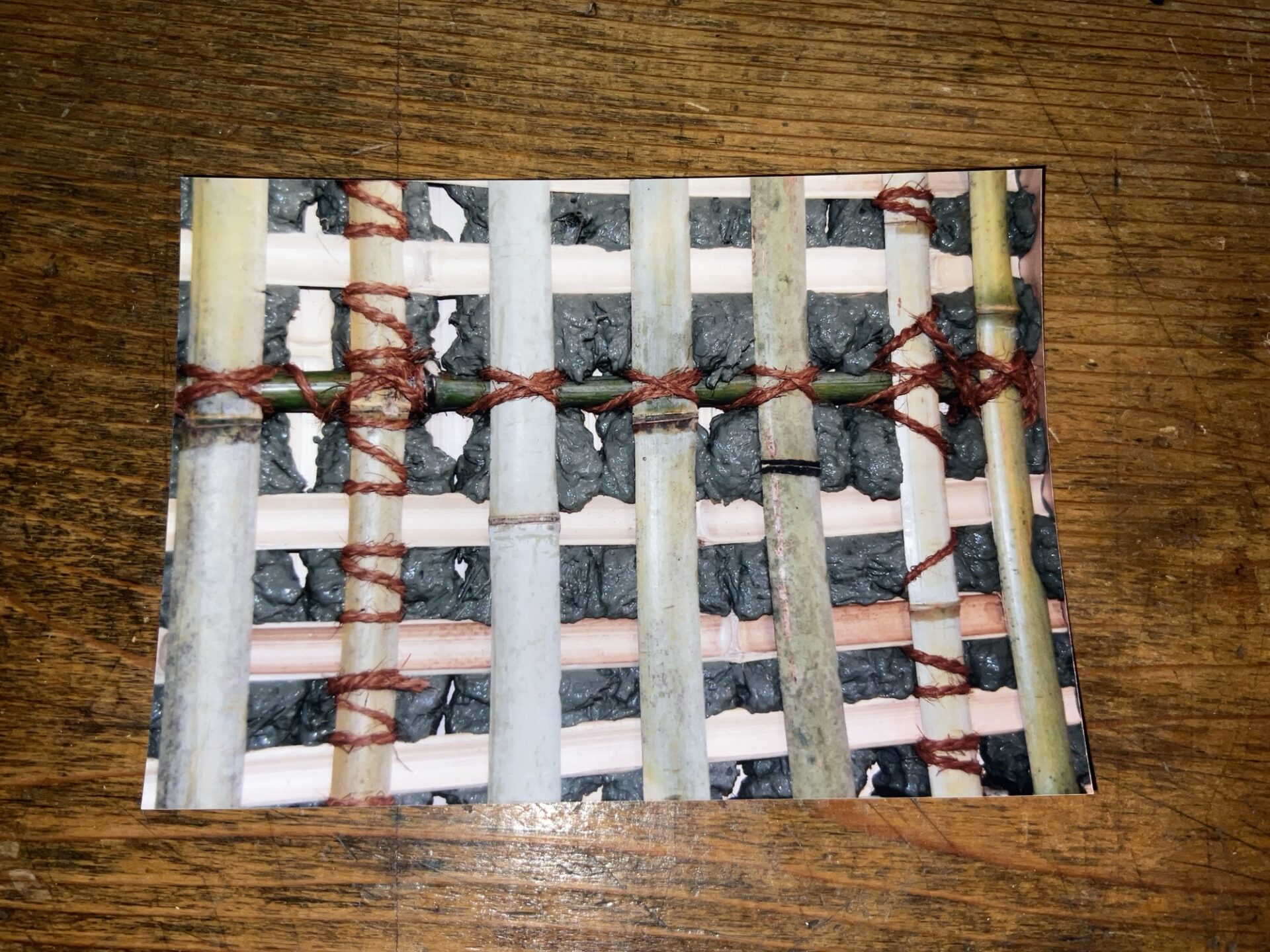

これが当時自分がやったことで、手前と向こうの両方に竹の下地が編んであります。ここでちょっと意味がわからない人は、ここで離脱してもらって大丈夫です。ここから先は、どういう理由でこうやったか、という長い長い解説になります。

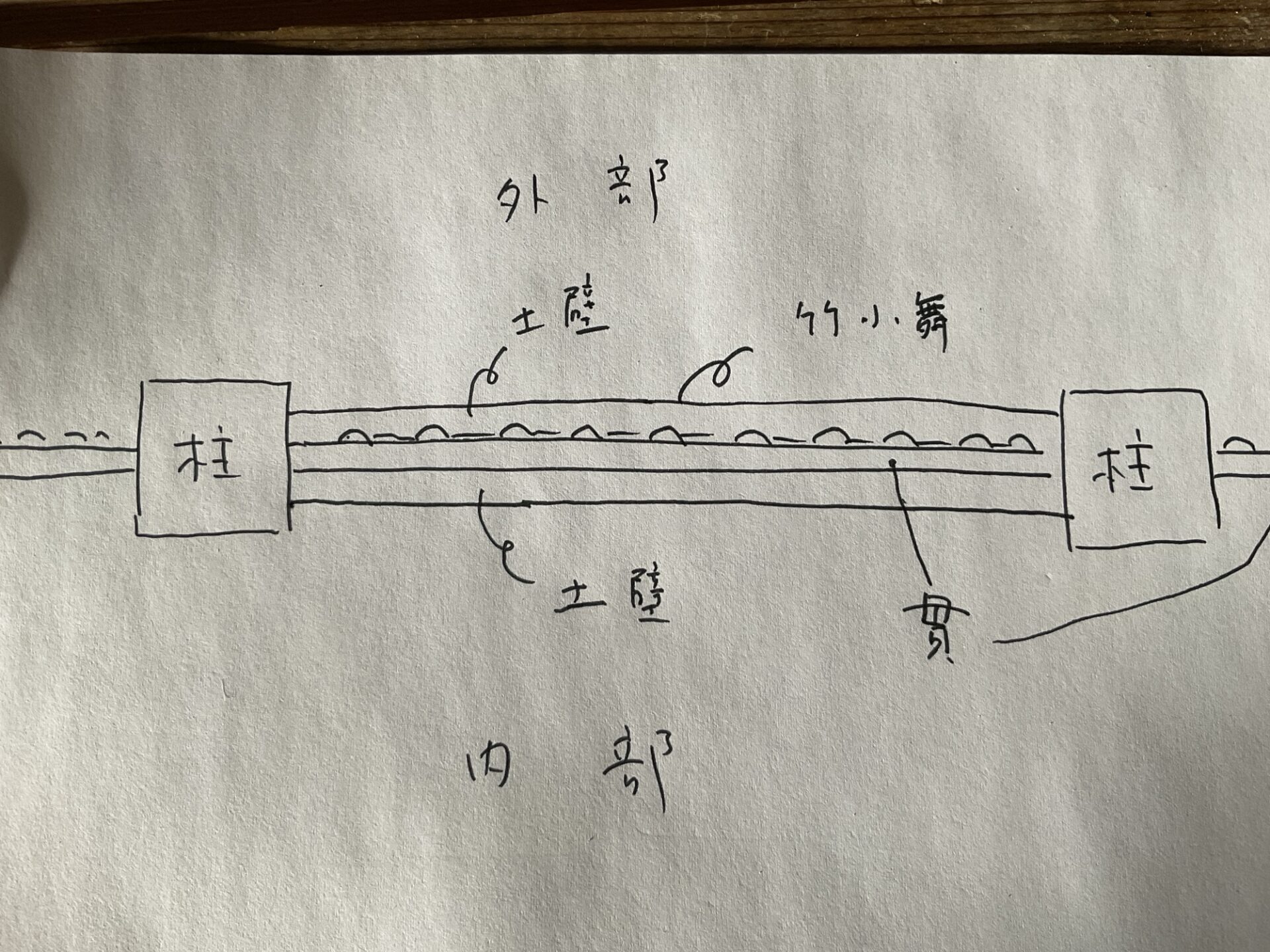

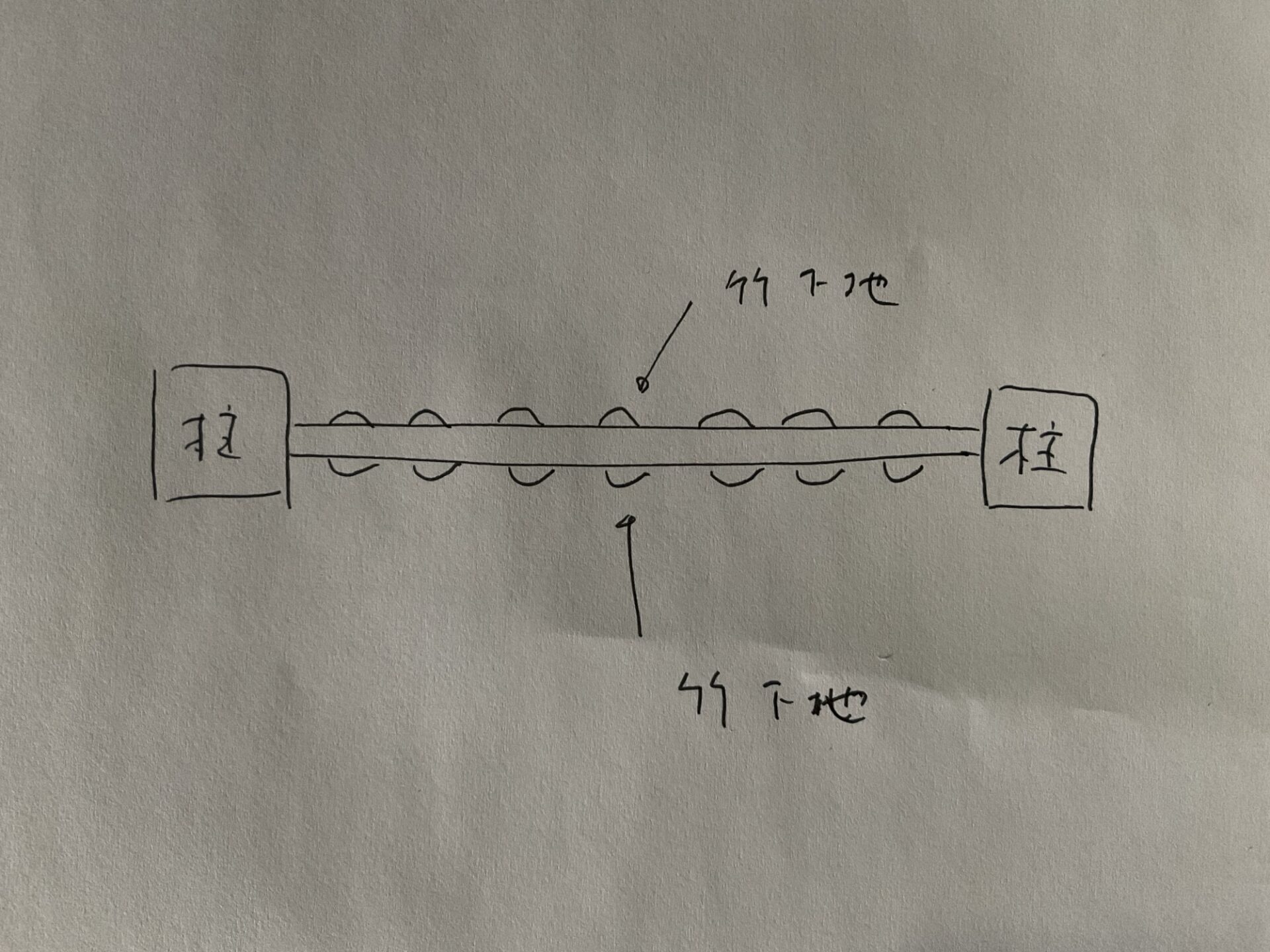

普通の土壁っていうのはですね、こういう

竹で編んだ下地に土を塗っていくものですね。最近ですと、珍しくなり過ぎて、土壁やってるだけで「スゴ〜い」みたいなことになりがちなんですが、あえて言います。これ、そんなに良いものではありません。

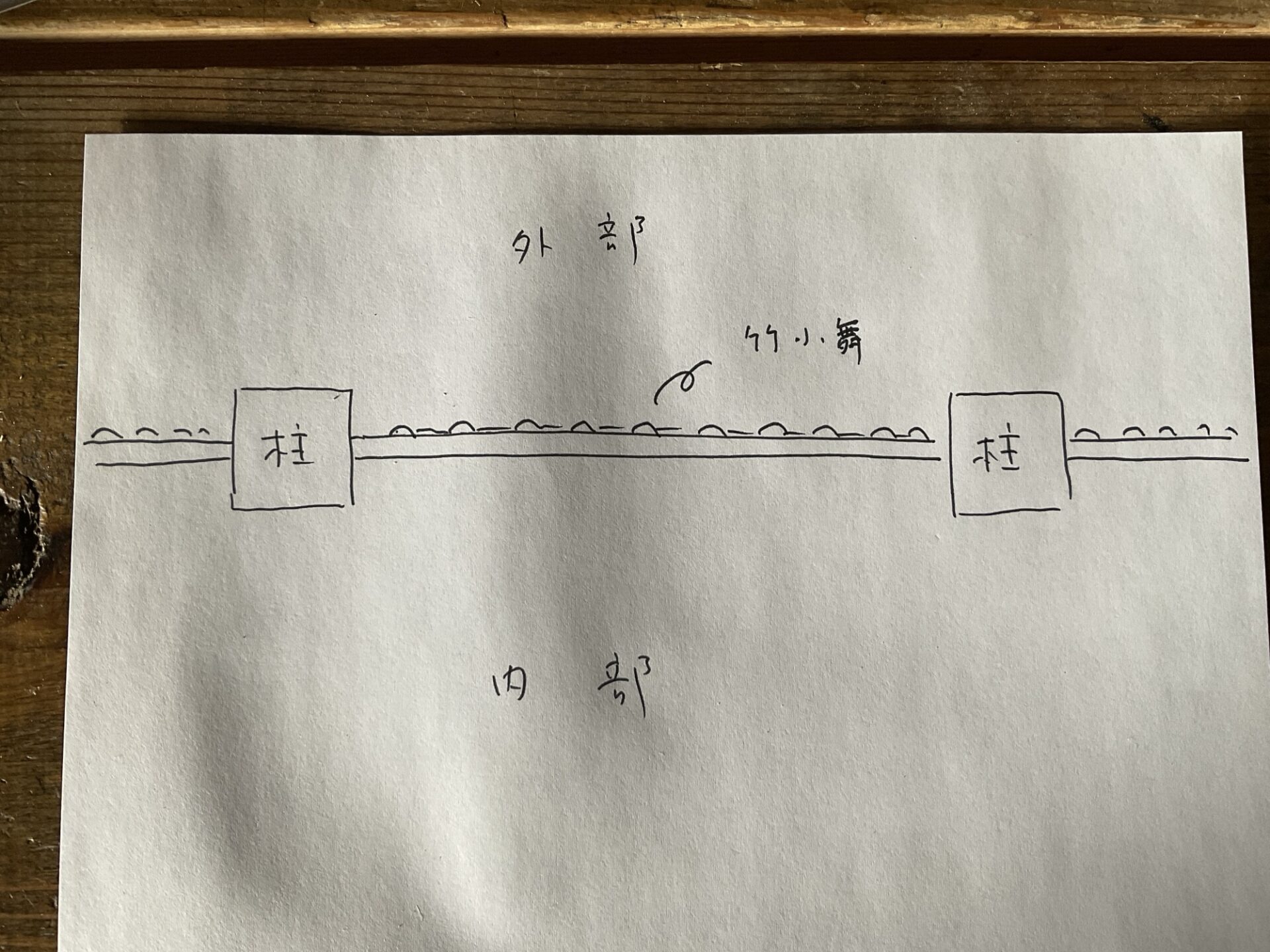

まず、不思議なのが、こういう竹の下地(竹小舞)っていうのは、片側だけ編むんですね。

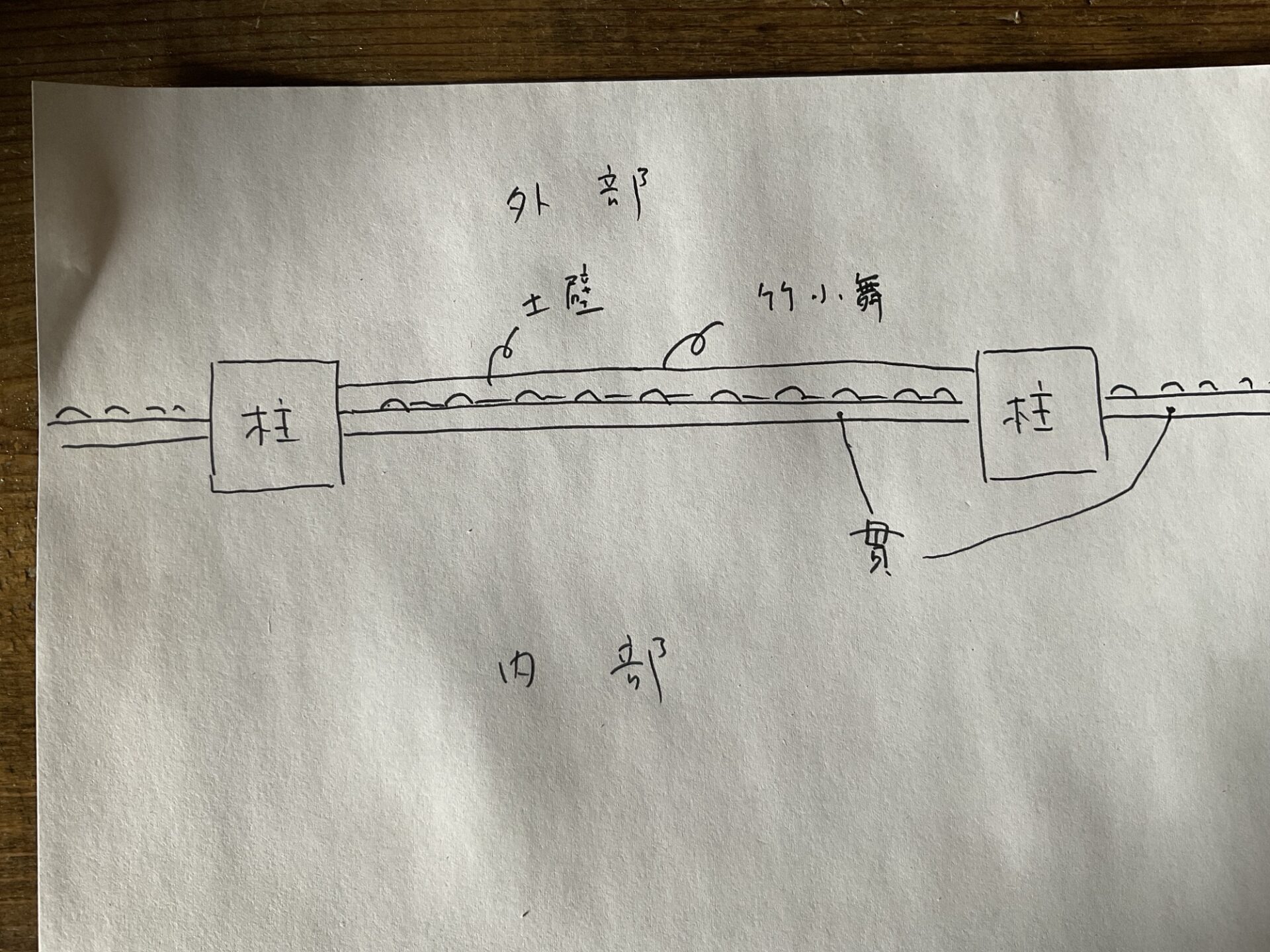

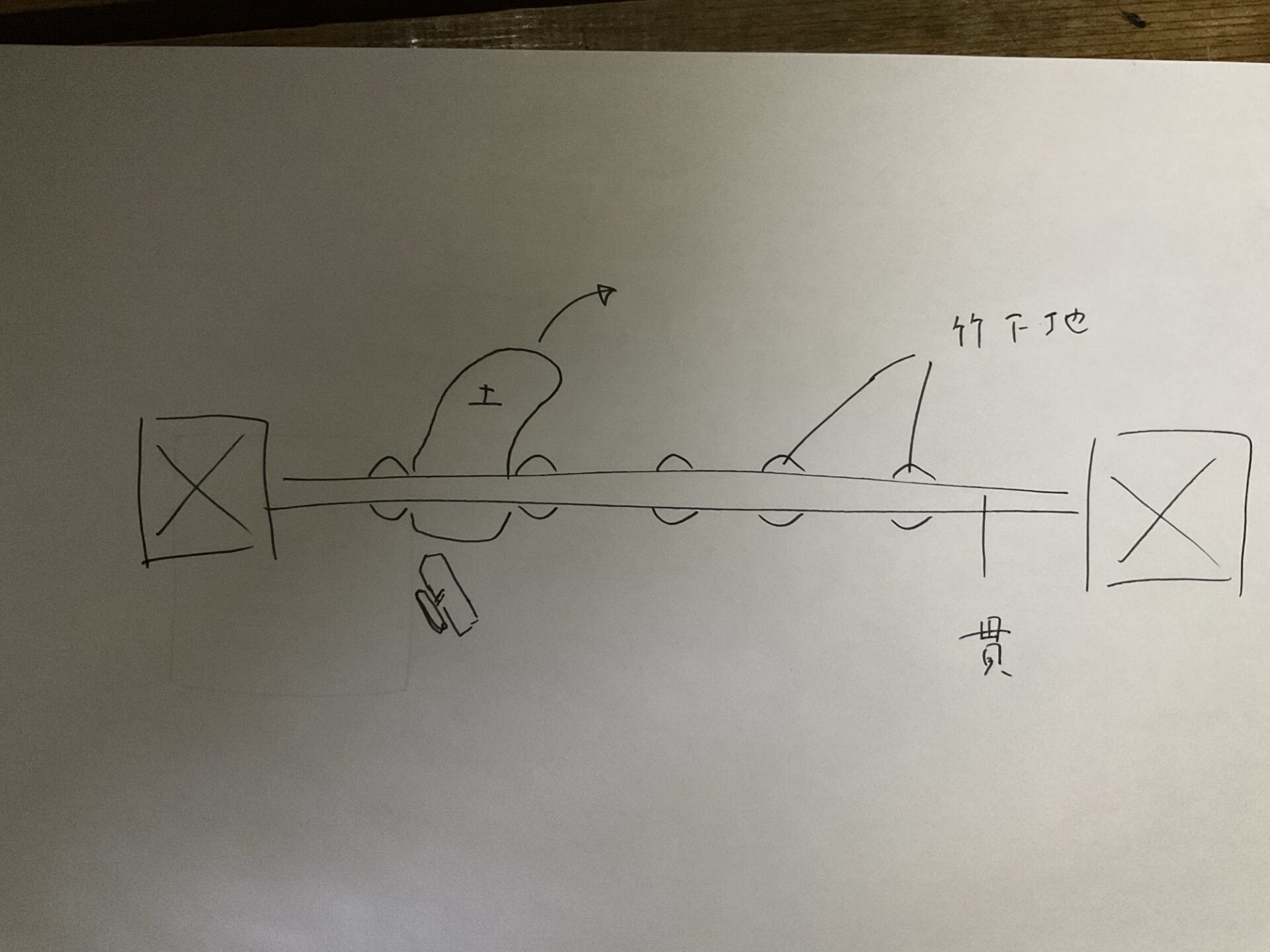

上から見た断面図がこういう感じです。柱に貫という板を通して、そこに竹を当てて編み込みます。外側に編むのは、昔から言われてる理由としては、イノシシやクマが突進してきた時に壁を突き破られないように、っていうことですね。

で、外側に土壁を塗って、

一旦乾かした後に、反対側を塗って一枚の壁が出来上がるというわけでです。(実際は下塗り・中塗り・上塗りと工程がありますが省略)

これが一般的な「伝統的な土壁」というものですね。昔からあるものだから、これでいいだろう、ってことですね。でも、ここで「えっ?」って思える人はちょっとセンスあると思いますね。

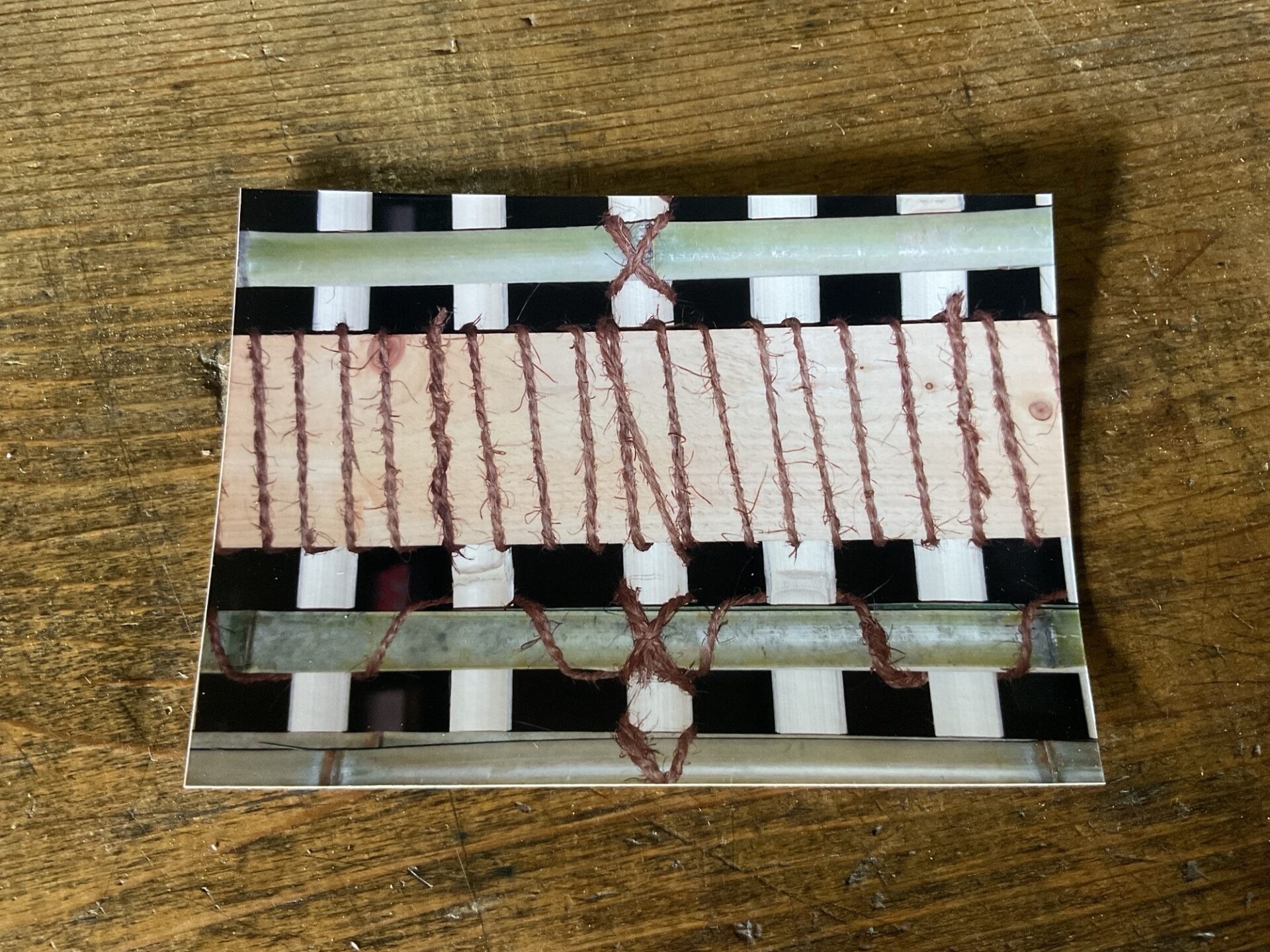

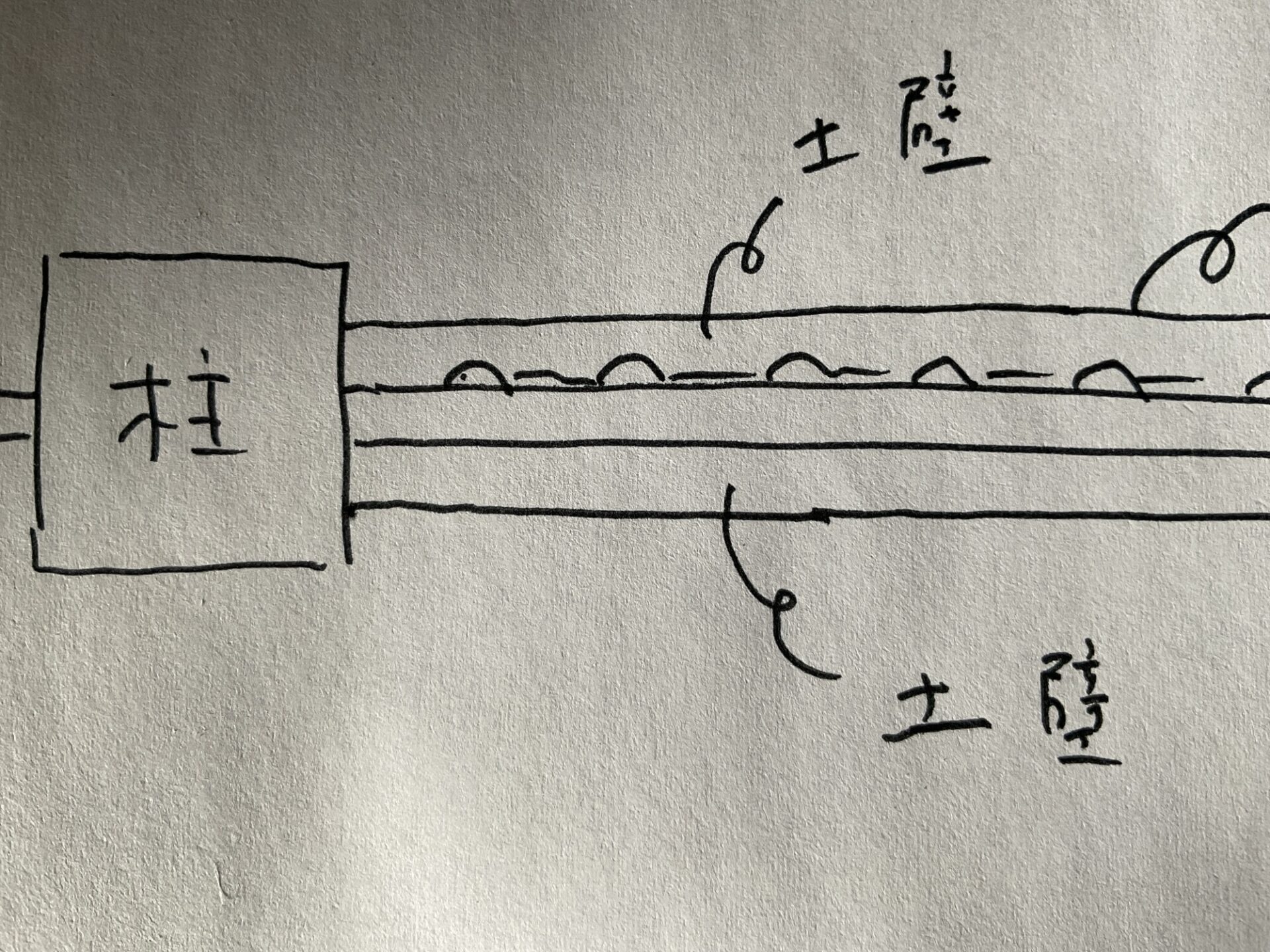

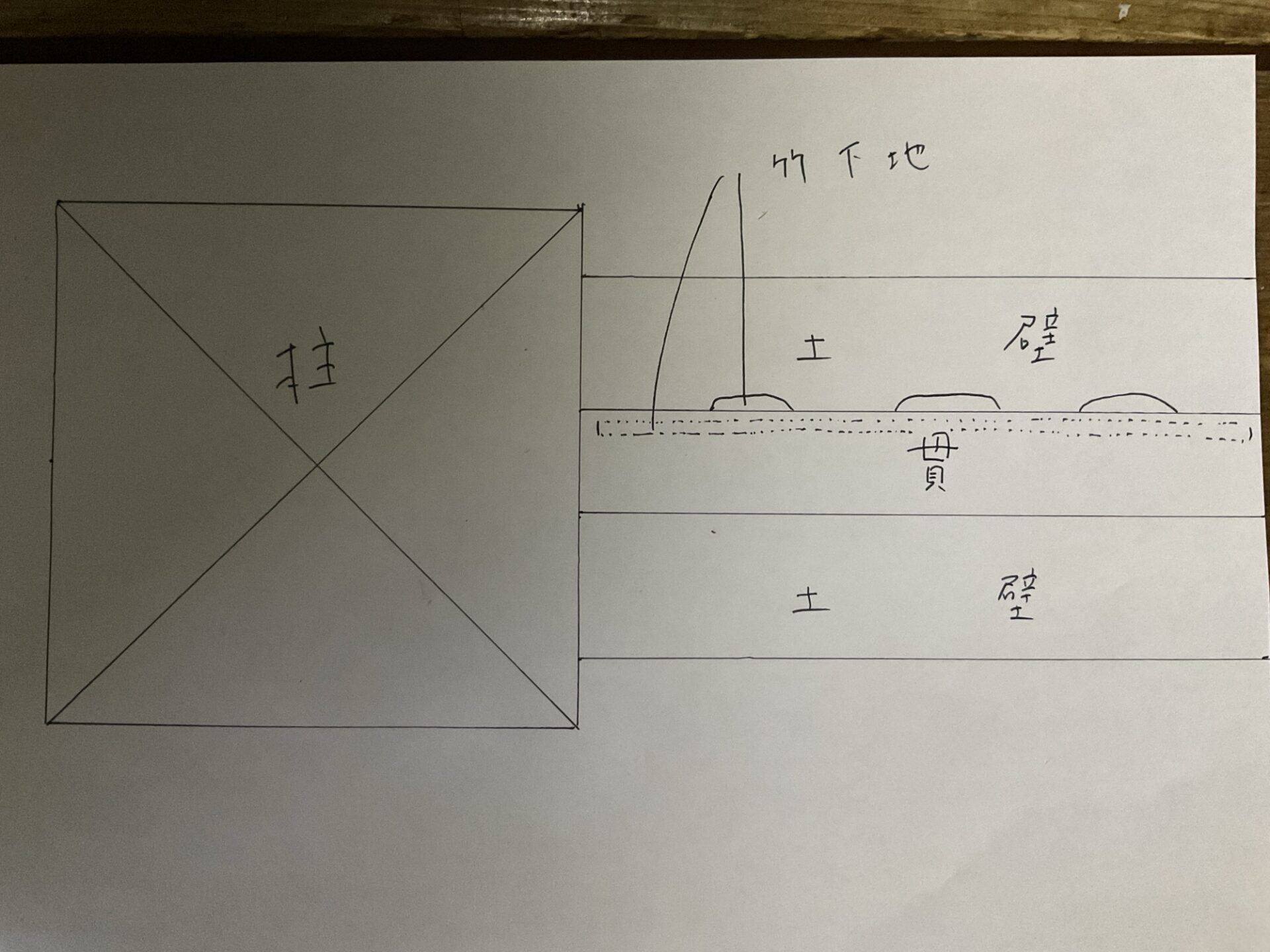

ここの所、よーく見てください

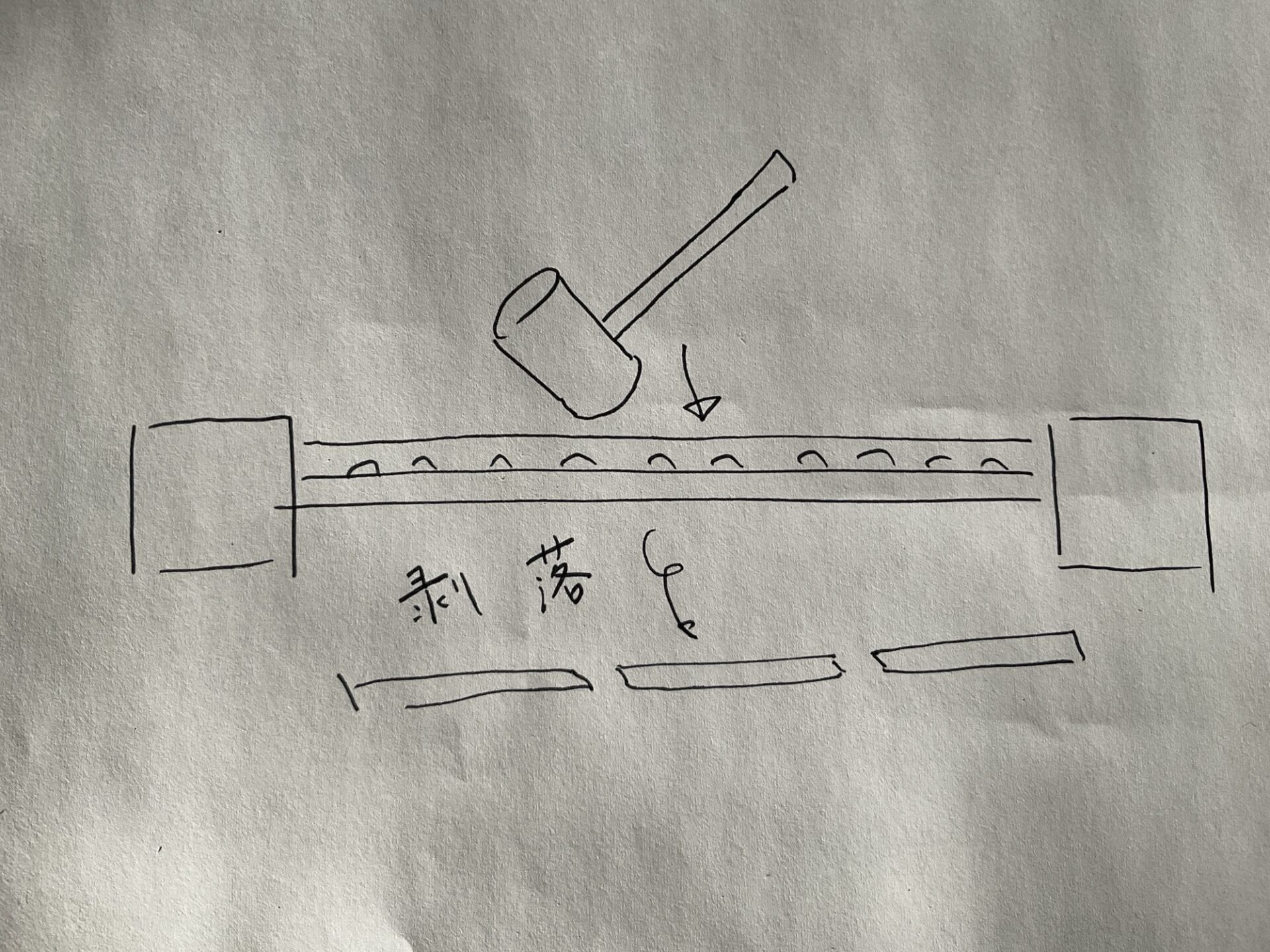

後で塗った方の下半分の土壁、ここには骨となる竹の下地が入っていないんですよ。こっちの土壁がどうやって保ってるかっていったら、土そのものの粘着力によって向こう側の土壁にくっ付いているだけなんですよね。これが伝統的な土壁の正体です。これって、もの凄い不確かな方法で、こんなものに強度って期待出来んの?っていうものでしかないんですよね。実際のところ、解体の時に土壁を落とそうとして大きな木槌で叩くと、壁はバサ〜っと落ちます、手前の骨の入っていない部分だけが。

まるまる壁一枚ごと落ちることは稀で、手前の半分だけ落ちます。そりゃそうですよね。竹は構造体にしっかり編み付けてあってそこに付いている土壁は容易なことでは落ちない。けれど、粘着力でくっ付いているだけの下地の無い方の土壁は簡単に落ちてしまう。さらに、竹下地が入っているほうに土壁を塗って一度乾かしているので、後から塗った土壁と肌が完全に分かれているので、そこであっさり分離してしまうわけです。両面同時に塗ったほうが一体化して強くなるのに、乾きやすいからと、わざわざ片面を一度乾燥させてから反対側を塗っているんです。これは地震の時にも同じで、ある程度揺れがキツくなると、やっぱりその時も骨が入って無いほうが先に落ちちゃうわけですよね。骨の入っていない方の土壁は言ってみれば、鉄筋の入っていないコンクリートみたいなもので強度がありません。コンクリートは練って固まると石のように硬くて丈夫そうですが、鉄筋が入っていないと引っ張り力が加わるとあっさり壊れる脆いものです。

民家の壁に、よくこういうのがあります。

これは貫を塗り込まず貫が見えているままで仕上がっている土壁です。どういうことかというと、はじめに解説した片側を塗った状態、

ここで止まっているわけです。なので貫が土で塗り込められずに見えています。これはハッキリ言って手抜きです。片側しか塗ってないわけですから、手間が掛かってません。しかし、ある意味これは非常に良い手抜きです。竹小舞という骨のあるほうにしか塗っていないわけですから、丈夫な壁しか塗っていないわけです。非常に合理的です。無理をしていないです。民家の土間などによく見られる塗り方です。これでは見栄えが悪いからと、貫が見えないよう、こちらからも土を塗ったのが一般的な伝統的土壁というものです。

この画像をよく見ていただき、こちらから土を塗ることを想像してみてください。土が引っ掛かる下地も何も無い。真ん中に見えてる縦の柱はそのままですが、横に見えてる貫を塗り込むんですよ。その塗られた土というのは、ただただ土の粘着力で向こうの壁にくっ付いているだけです。とんでもない常識外れのことだと素人でもすぐわかります。これをやってるのが伝統的な土壁というものなんです。

ここに気付いてしまった時に非常に驚き、またガッカリしました。私はこれでも「伝統」というものを深く深く信じていた人間です。伝統というのは、いつも最高限度のものを指し示してくれている道標のようなものだと本気で信じていました。しかし、土壁における伝統的技法というのは、最低限・最低レベル・こんだけやっておけば一応土は塗れるよ程度のものでしかなかったわけです。欺かれたような、ダマされたような気分です。伝統よ、オレはお前を信じていたんだぞっ!お前のことをずっと凄いヤツだと思って尊敬してたのに、お前ただのポンコツじゃねぇか!

こういうことを考えていた時に、左官の久住章さんが輪島の蔵の修復で竹小舞を二重に編んでいる記事をインターネットで見つけました。そこに「佐賀県の曲がり屋の袋壁の竹下地」というのが出ていまして、貫を挟むように二重に竹を編んだものが図解されていました。

出典

http://home.n06.itscom.net/sakan1/cn22/cn24/pg85.html

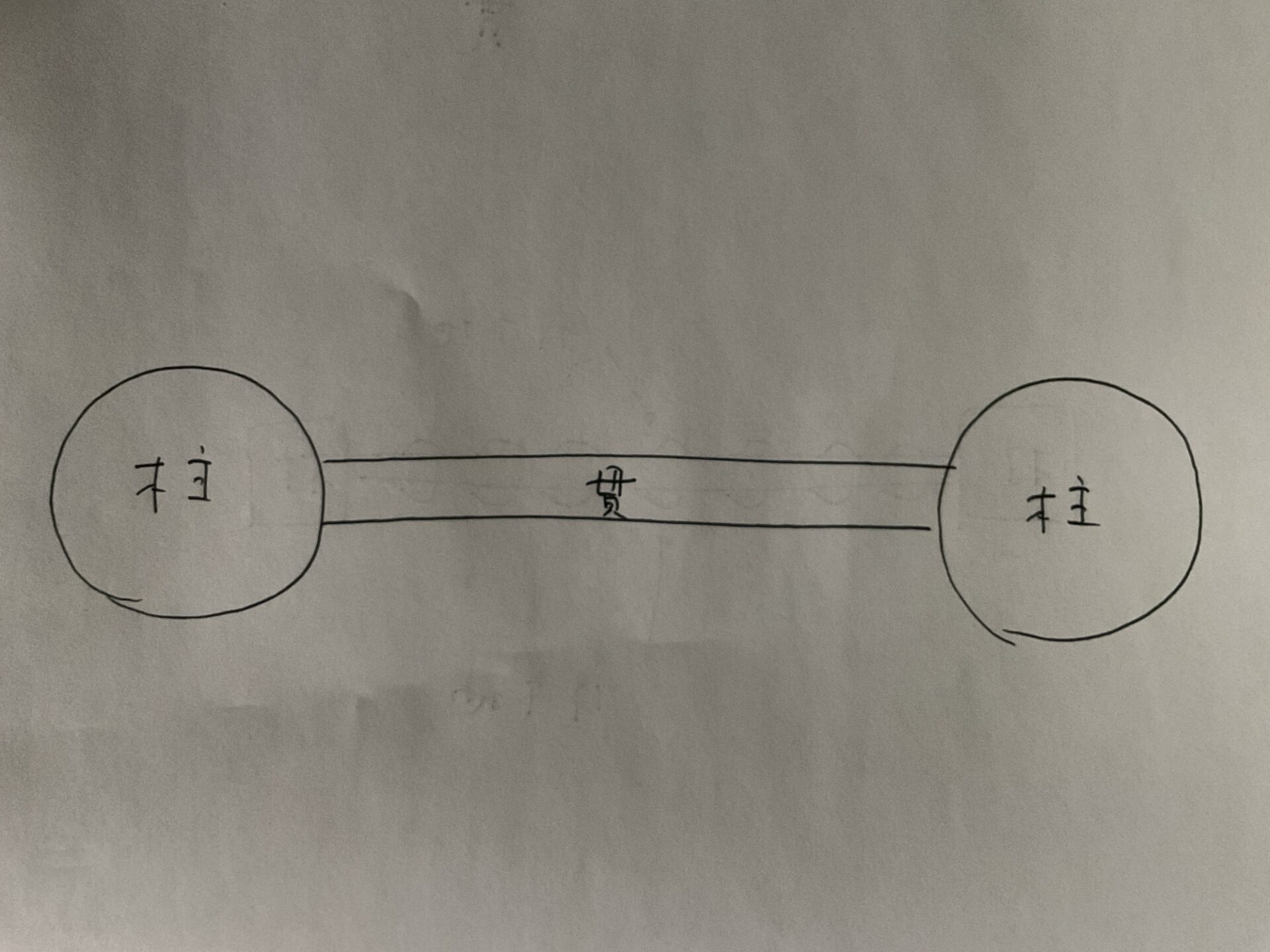

だいたい、こういうイメージですね。

(実際には、この図のやり方では塗れないんですけど、それは後ほど)

また、宮大工の松浦昭次さんの書かれた本にも土壁の下地が二重に編んであった建物のことが書かれていました。その本には図や写真は無かったのですが、だいたい想像は付きますね。社寺建築は柱が太いですから貫もそれに従って分厚くなります。

こういうことですから、そりゃ両側に下地を作らなければ土を塗れるわけがないんですよね。片側だけ下地を編んで、土の粘着力任せで両面塗りましたみたいな誤魔化しは通用しない。貫を塗り込まない薄い壁なら別ですけど。

これが、いわゆる数寄屋建築ですとかお茶室のような建物ですと、柱が細く貫も薄い上に土壁そのものを薄く塗りますので、両面編む必要は無いわけです。

こういった建物は昔から薄い壁でありながら丈夫にする工夫が凝らされてきましたので、貫の両側に下地を付けることは必要無いわけです。(とはいえ現在ではお茶室も数寄屋も石膏ボードに壁を塗っているケースが殆どで、下地から本物の土壁というのは少ないですが……)

現代の一般の建築では、だいたい柱は12cm角ありますし貫も24ミリ〜30ミリくらいの厚みがありますから、片側下地だと弱いわけですね。

原寸で書いてみると、すぐにわかります。

この土壁の全体の厚みが約9cmあって、その半分以下の4cmほどの中にしか骨となる竹下地が入っていないんです。あとの5cmは、そう、ただただ土の粘着力によって、へばり付いてるだけです。これ、どう考えてもダメなもので、このやり方を擁護出来る要素なんて1ミリも無いんですよね。細かいこと言うと、土壁は荒壁、中塗り、上塗りと段々に強度が下がります。一番強度のある荒壁が柱の中心に入っていない、つまり偏心しています。これも、あんまり良いことではないでしょう。さらに、上の図の下側の壁は殆ど中塗り土で構成されています。中塗り土には砂が多く入りますので重量が増します。無駄に建物が重くなるということです。良いところがひとつも無い。それもあって、前述のような佐賀の曲がり屋のような事例が昔にもあったんでしょう。昔の人だって、これではダメだと気づいていた。片側下地では弱過ぎる。二重に編めば剥落しにくい丈夫な壁になる。偏心しない、一番強度のある荒壁の量が増える。良いことしか無い。しかし何故か、佐賀の曲がり屋のような二重のやり方は一般化しなかったんですね。

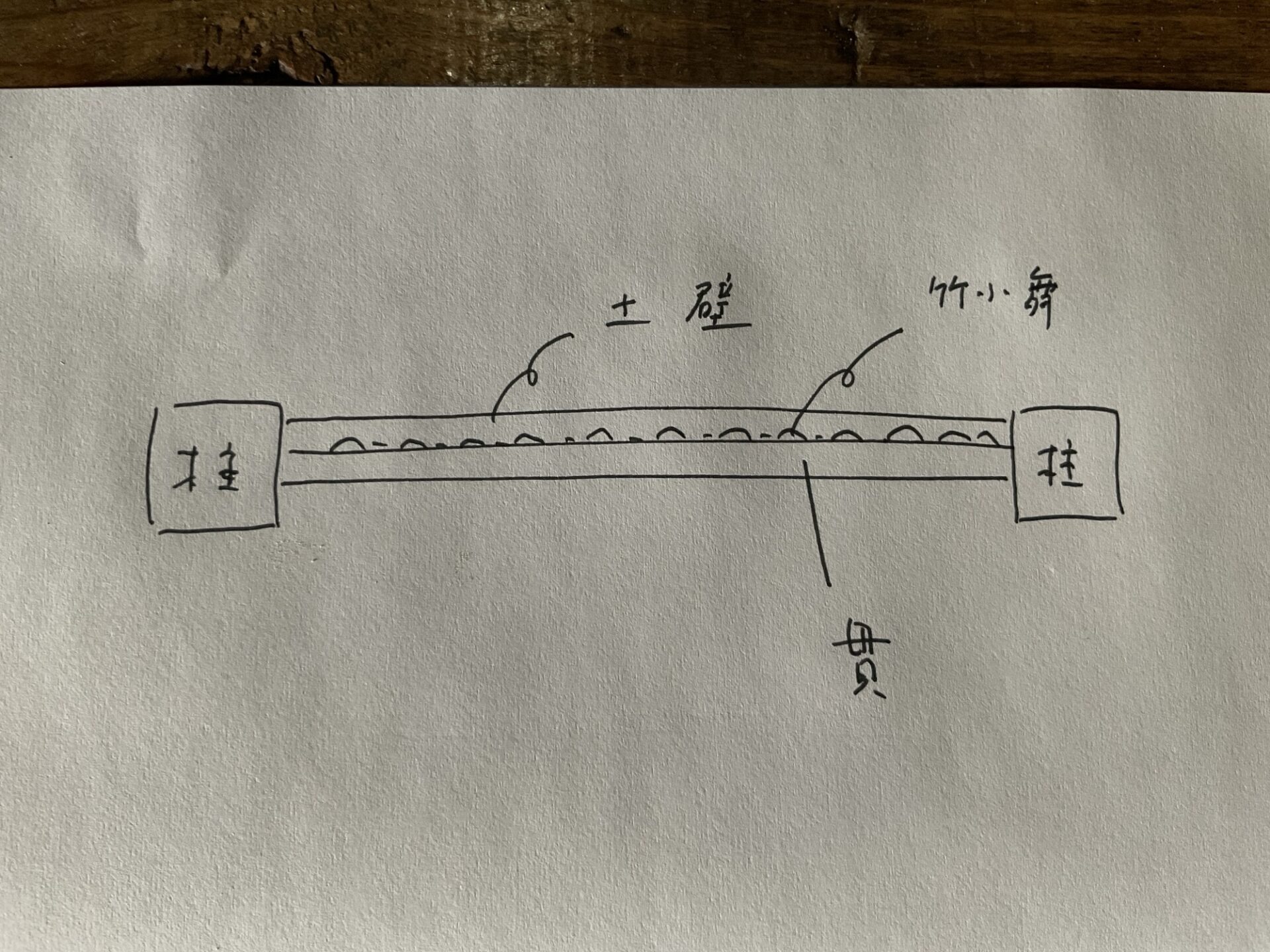

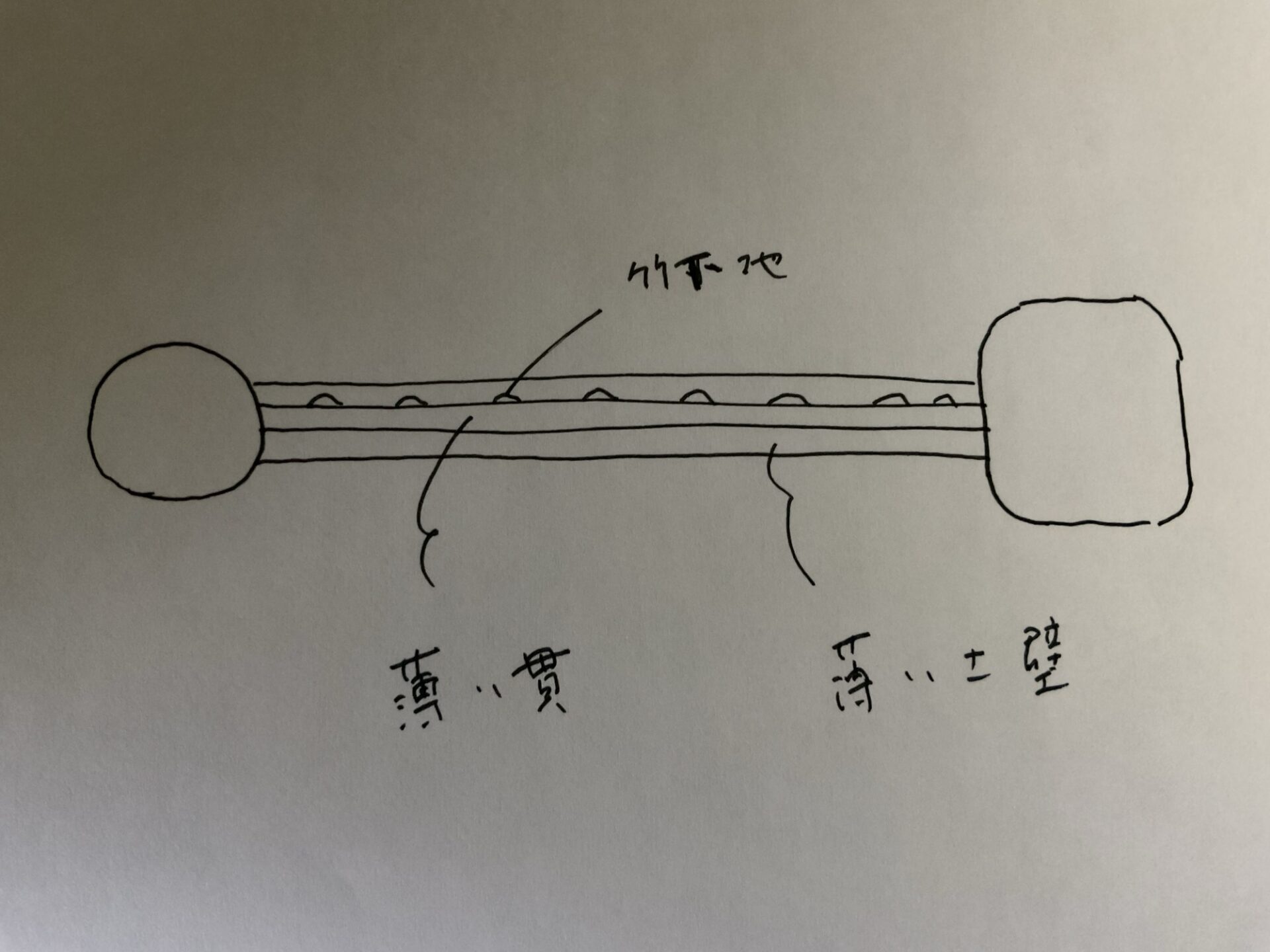

で、私の結論としては、こうなるわけですよ。

と、いうか真面目に土壁塗ろうと思ったら、こうならざるを得ないわけです。これ、両面に竹下地を編んでありますが、縦の下地をあえてずらしてあります。久住さんのネット記事のイラストにあったような両面下地では、実は土は塗れません。と、いうか非常に塗りにくくて下地として機能しません。塗った土が向こうへと向こうへと押し出されて下地の間に充填されないからです。久住さんも、あのイラストを描いた当時はやったことがなかったんでしょう。一度でもやれば、あのような絵は描けないはずだから。

反対側から誰か別の人が押さえないと、いつまで経っても塗り終わりません。

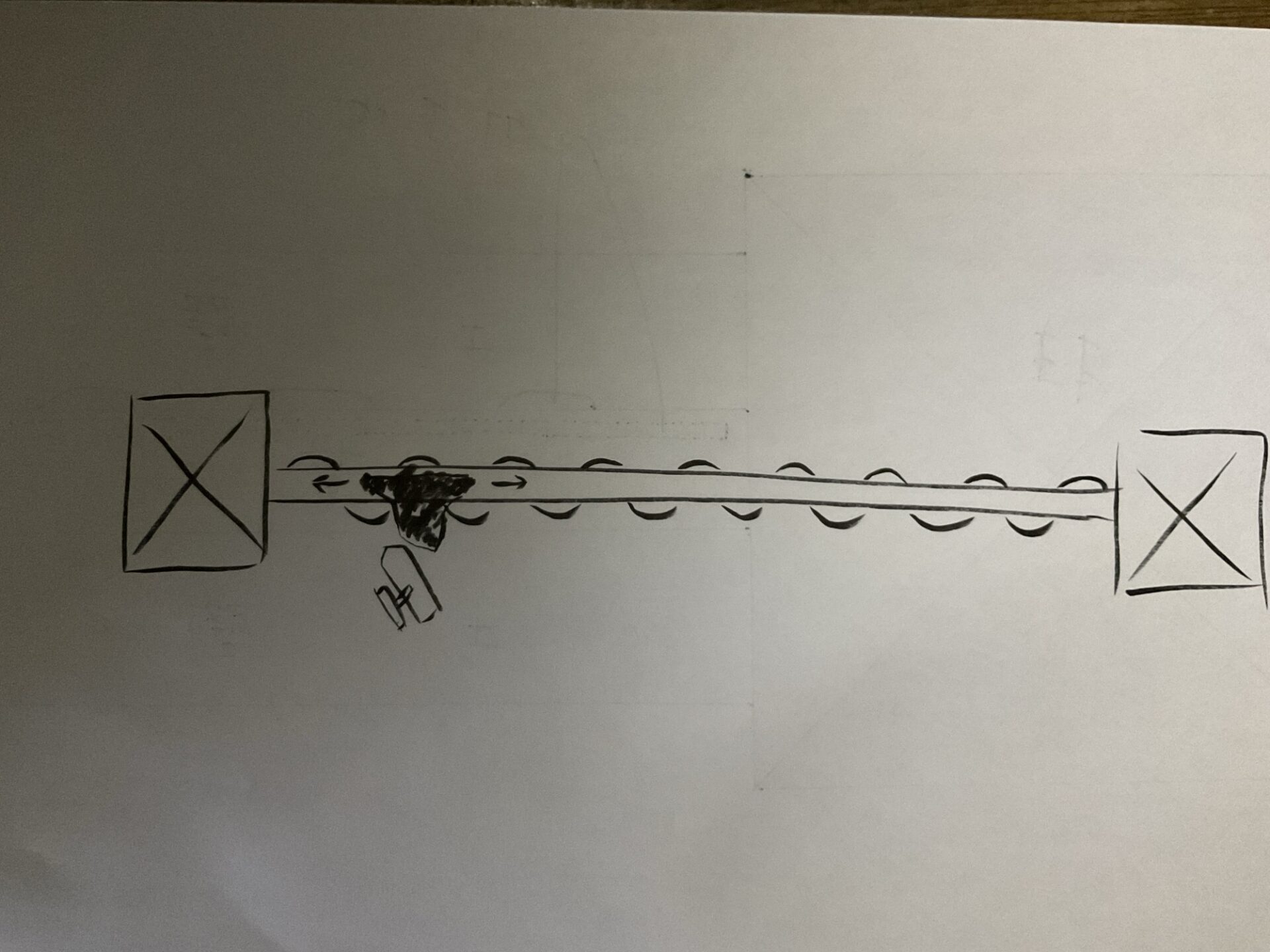

ですので、二重に編む場合、このようになっていないといけないです。

縦の竹を互い違いに編んでおくことによって、手前から塗った土が向こうの縦竹に当たって横の動きが生まれます。そうして下地同士の間にもしっかり土が充填されてゆきます。

で、当たり前ですけど、一旦片側を乾かしてとか無駄にドン臭いことしてないで、乾く前に反対側を一気呵成に塗ってしまわないといけません。

こうしますとですね、手前と向こうの壁が一体になって剥離しにくいしっかりした本物の土壁が出来上がるわけです。これを読んでいるのが頭の良い人ならもうここまでの説明で十分です。明日からでも従来通りの伝統的グダグダ工法の土壁はやめて、このやり方にすればいいだけです。何百年もの間、テキトーなやり方で人々を欺いてきた土壁下地の伝統はゴミ箱行きです、あばよ!

でも、そのようにはならないんですね。理由っていうのは幾つかあると思うのですが……

職人の世界は超保守的

そりゃそうですよね。見習いの弟子から入っていきなり「親方、そのやり方は違うと思います」みたいな人では務まらないですから。とにかく親方・師匠の言うことは絶対、で育ちますし、そうでないと基本的な技術すら身に付かないですから。それが何年も続けば、自分の独自の考えなど持たない人になって当然です。

芸術なんかの世界ですと守・破・離なんていいまして、はじめはとにかく師匠の言い付けを全て守って、ある程度時間が経ったらそれを少し破ってみる、そのうちに師匠の芸を離れて独自に新しいものを生み出す、ということになりますね。たしかに、画家がいつまで経っても師匠そっくりの画風の絵を描いてたら「アイツつまんないやつだ」ってなりそうで、独自のものを生み出そうっていう動機づけが自然に湧き上がると思うんですね。ところが職人の世界ですと、守破離どころか守・守・守でも食うには困らない。いきおい保守的な土壌になりやすいんですね。で、保守的な人は、たとえ古いものが良くないと気づいても、新しいことを嫌って古いものにしがみつくんですね。職人がよく言うじゃないですか「オレは親方にこう習ったよ」これ言われちゃうと、もうお終いですね。それ以上話が進みません。佐賀県で、たしかに昔、二重下地を試みた人があったのにそれが普及しなかったのは、おそらくそういう保守的な職人が受け入れなかったからなんでしょう。

センメルヴェイス反射

という言葉があるそうです。センメルヴェイスさんは19世紀のハンガリー人の医者で、出産の時に亡くなってしまう妊婦さんが多いことに心を痛めていてその原因を探っていた。で、彼が観察して気付いたことは、医者が手を消毒すれば妊婦の死亡率が減るということ。現代では考えられないことですが、当時の医師は不潔な手で治療を行っていた。つまり医師の汚れた手が感染症を引き起こし、妊婦さんの死亡原因になっていた。これは現代の知見に照らすと全く正しいのですが、当時は細菌という概念すら存在しないので、医者達からボコボコに叩かれて異常者扱いされて、センメルヴェイスさんは精神病院に放り込まれてしまいます。そこで受けた暴力が元で彼は亡くなってしまう。結果として、妊婦さん達は亡くなり続けたというヒドい話です。そのことから、通説に反する新たな知識に触れた人間がそれを反射的に拒絶する現象を「センメルヴェイス反射」と呼ぶそうです。

何もしないのに文句は言う人達

思い返すと当時ですね、やたら文句を言われたんですよ。「そんなんダメだ」とか。その人達って、ダメだダメだって言うわりには、ダメな理由は一言も言えないんですよね。何も考えてないんですよ。ただ反射的に文句言ってるだけで。今思うと、ただのセンメルヴェイス反射なんですね。新しいものを考える人は孤独にコツコツコツコツ考えないといけないんですが、ああいう人達は何も考えていないし、同じようなダメな仲間がたくさんいるので声としてはデカくなります。声がデカいと、それが正しいと勘違いする人が沢山でます。だから新しいものは受け入れられないんですね。

で、私、気づいたんですが、そういう文句を言う人達に共通する特徴がありまして、頭が働かない、手を動かして確認しない、そのくせ口だけは一人前、ということですね。

なにも、家一軒分ぜんぶ新しいやり方でやらなくてもいいし、壁一枚やらなくてもいいんです。小さな小さな木枠を作って実験してみればすぐわかることなんですよ。それすらやらないくせに、文句だけは一丁前に言うっていうね、ホントね、無駄なことしか喋らないならもう一生黙っとけや!みたいな連中ばかりでしたね。私があれを生み出すまで、どれだけ頭を使って考え考え調べて調べて、手を動かしてきたか。その1000分の1も頭も身体も使わん者どもがギャーギャー言う。せめて、一回自分でやってみてから文句言ってくれや。

左官芸者たち

これも言っておかないといけないと思うのですが、どうもやっぱり職人の世界ってアピールしやすい見えがかりの部分が重視されがちで、その弊害は左官の世界にもありますね。例えば磨き壁っていう、土を塗ったとは思えないようなピカピカの仕上がりの壁があります。その技術自体は凄いんですが、それが出来ると名人だってことになって、有名になるには磨き壁だってそればっかりやってて肝心な下地の部分はおざなり、みたいなことになるんですよね。そうなると、そういう表面的なお化粧だけの技法だけに堕するっていうのは、もはや職人というより芸者だよな、「左官芸者」と私は呼んでます。

地元の磨き壁で有名な左官屋さんも、二重下地の話が出ただけで「あんなもんアカンアカン!」って凄いキツい調子でイキってきました。これも同じで、アカンアカン言うだけで、その理由は一言も言えないの。まぁ、ホント、どうしようもないな、と。センメルヴェイス反射と、下地のことなど考えたことも無い左官芸者さんでは理解するのは不可能なんですよ。せめて「どうしてこういうこと考えたの?」って聞いてくれれば話のしようもあるし、そうやって知識って増えていくものでしょう。アカンアカンで話も聞かないでは、もともとバカな人がもっとバカになるだけなんですよ。「名工」と呼ばれたって、職人になり切れなかった芸者オッサンなどその程度です。自分が考えもしなかった新しいやり方が正しいことを認めてしまうと、自分が何十年もやってきたやり方が間違いだったとバレてしまう。自分がバカだと認めることになる。凡人にはそれが耐えられない。自分を守るために、否定するしかないんですよ。小さい人間のする事です。今ならハッキリわかる。アカンのはオッサン、お前のほうや。無知の知、というではないか、自分が何も知らないことを知るのが大事なのに、あれではスタート地点にも立てやしない。我が国には昔から「君子は豹変す(徳のある立派な人は、すばやくはっきりと誤りを正すことができる)」ですとか「過ちては改むるにはばかることなかれ」といった道徳があったはずなのですが、残念ながらそうした道徳はこういう方達には通用しないんですよ。

「強度が出過ぎるからダメ」というアクロバティックな反論

これも多かったですね。某宮大工など「そんなに壁を強くしてどうするんだ!?」と、わめいてました。この人達は強度というものを勘違いしているんですね。ガッチガチの「強い」壁になるので、構造的に問題になるとか、剛性が出過ぎてダメだ、とか言うわけです。

荒壁ですよ?塗って乾けば柱の際など5ミリ〜1センチは土が痩せて隙間が出来るものですよ。どうやったら、そんな建物にとってマズいほどの剛性が出るんですかね?? ガッチガチのコンクリートを柱の間に隙間なく塗り込んだ、とか、構造用合板を隙間なく張り込んで釘を沢山打った、とか、そういうものとは全く別物ですよ。木の構造を助けるような、とか、反対に木の構造を破壊してしまうような、とか、どう頑張ってもそんな強度は出せないし、その必要も無いし、それは私の意図したところでもない。私の言う「強い」っていうのは、あくまで「安定的」っていう意味の強さです。

これも、ここまで読んできた人には自明のことですが、ただのセンメルヴェイス反射なんですね。新しい知見に対し、どんな奇妙な論理を引っ張り出してでも言い負かしてやろう、ってことでしかない。その無駄な情熱をもっと他のマトモなことに使ってくれ。

「伝統」というものに潜む罠

伝統というのが素晴らしいものだという共通意識は確かにあるもので、例えば、受け継がれるものが全く無いとしたら、それぞれがてんでバラバラのいい加減なことをする他ない。それぞれの知識や技量によって出来るものの品質がバラバラになってしまう。「伝統」として引き継がれていくことで、皆んなの知識や方法が集約され洗練されてゆく。「伝統」というものは、特別な能力を持たない人にもある一定の成果を保証する拠り所になっている。しかし同時に、上で見てきたように、ただただ長くやってきたからこれが正しいはずだ、みたいなただの無批判な思い込みすら「伝統」の中には含まれるんです。凡夫を救うのは伝統だが、同時にまた凡夫の逃げ場所・時には愚か者の巣窟にもなり得るのが伝統というものだ。そして、その愚か者の巣窟に留まりたいと願う者さえいる。そこに居れば安心だから。愚か者に囲まれてれば、自分が愚か者だと気づかずにいられるから。あの左官芸者達のように。そんなことを思う時、私が思い出すのは……

初代シビックのこと

本田宗一郎さんは自動車は空冷エンジンじゃないとダメだと言った。しかし、いまホンダが作っている自動車に空冷のエンジンを積んでるものは一つもない。それどころか、本田宗一郎さんがまだ存命中・社長として在籍中に空冷エンジンはホンダのエンジニアによって否定されている。あれほどの天才技術者にして創業者社長、超カリスマの言うことですら覆され、乗り越えられてゆく。これが本当のモノ作りの世界というものです。そうやって生まれたのが初代のシビックです。完成した時「これでウチが世界一の自動車メーカーになれる!」と喜んだ本田宗一郎さんに、エンジニアの一人はこう言ったという。「おやじさん、私たちはホンダのためにこの低公害エンジンの開発をしているんじゃありません。世界中の車の公害に悩まされている人たちのために開発しているんです」。本田さん自身は年齢もあってか、その技術も発想も限界に達していたのかもしれない。愚かな頑固者になりかかっていたのかもしれない。しかし、彼の育てた社員達はそうではなかった。もし、その時、「本田のオヤジの言うことだから空冷が正しいに決まってるんだ」と空冷エンジンにこだわっていたら、今ホンダという会社は存在していないかもしれない。やっぱりビジネスの世界っていうのはシビアなんですよね。知力と勇気を常に振り絞って、過去の栄光すら踏み越えて前に進まなきゃ生き残っていけない。愚か者に囲まれてたらマジで死ぬ。それに比べると、「伝統」の世界っていうのはノンビリしたもので、何百年か前にどこの誰が考えたのかもわからないアヤフヤな方法を、ただただ何百年もやってるから正しいはずだって無批判に繰り返してるだけでも生きていけちゃう。それどころか「素晴らしい伝統技術の担い手」として名人扱いでデカい顔すら出来てしまう。power of dreamなどこの人達には必要ない。長らく私は勘違いしていたんですよ。伝統っていうのは、いつも凄くて正しいんだと。でも違うんですよ。伝統も、時に経済事情や何やかんやで最低基準を示しているだけのものに過ぎないことがあるんですよ。土壁の場合、何百年もの間その最低基準がちょっとヤバ過ぎてダメダメなレベルだったんですね。これはもう間違いない。

美しい物語に気をつけよう

むか〜し昔、家の普請があるっていうと村人総出で駆け付けて竹を編んで皆んなで土を塗ったもんだ………江戸時代かな?いい話ですよね。田舎のほうでは昭和になってからもそんな風だったよ。

ほんとにいい話だ……

ほんとに、ねぇ。

ほんとに、、、そうか? そうなのか??

どんな仕事でもある程度の訓練が必要だ。普通、仕事って素人に手伝わせられるものなの???

寄せ集めの皆の衆で出来てしまう仕事って、どんなレベルのものなのだ???

かつて、こういう「美しい」物語に酔ってしまった者の責任として書いておかなければいけない。

こういう「美しい」物語が生まれて消費されてきた、まさにこのことが土壁の伝統技法のレベルの低さの証明になっている。つまり、伝統的な土壁の下地の竹編みや荒壁付けなど、素人でも出来るレベルのものに過ぎないのだ。

土壁の伝統はレベルを下げに下げて、誰にでも出来るところまで矮小化することによって間口を広げてきた。だから、伝統的なものが生き残りにくい昨今でも、減ったとはいえ生き残っている。これは果たして良いことなのか?志のある者たちまでが、このレベルの低いものをそのまま受け継いでいくべきなのか?私にはその答えがわからない。おのおのが、その志に応じた答えを形にすればいい。

小舞かき・荒壁ワークショップという奇妙なもの

皆んなで竹を編んで、土壁を付けてみよう!誰でも出来るよ〜!

素晴らしい!素晴らしいじゃないか。ウチの子でも出来たよ!

素晴らしい……のか?

かつては自分もたくさん参加し、勉強させてもらって、楽しい思いをしてきて、時には主催側にいた者の責任として書いておきたい。

これ、おかしくない???

電気工事ワークショップ・素人皆んなで家の電気配線をしよう!なんてイベントは聞いたことが無い。専門知識と技術が必要なので不可能だ。

しかし、小舞かき・土壁ワークショップ・素人皆んなで土壁を塗ろう!は成立するんですよ。

皆さん普段、それぞれいろんな仕事をしてて、素人に手伝わせられる要素なんてあります? あるいは、素人に任せてもプロ並のものが提供出来る自信があります??

小舞かき・土壁ワークショップにはそれがある。素晴らしい、天国じゃないか。

いや、これも、とりもなおさず、土壁下地と荒壁の伝統がレベルが低過ぎて低過ぎて、素人参加レベルまで落ちていることを表しているに過ぎない。

「え〜、我々は、非常に低レベルな土壁の伝統を引き継いでおり〜、それによって皆さんのようなズブの素人でも作業が出来る環境を整えております〜」

主催側にいたこともあるのでわかりますが、多くの人が一度に作業するので目が行き届かない。皆んながしっかり編んでくれるわけではない。縄がユルユルだったりする。素人だもん。気づけば直すが、全部は無理。「大丈夫、大丈夫、多少縄がユルくても土を塗っちゃえば固まるからオッケーやで」その程度のものでしかない。村人総出でやってた時代も、きっとそんなもんだったんだ。

そう、そんなもんなんだ。

一瞬だけ、江戸時代のような、皆んなでひとつになって作業する、夢は見れるかもしれない。共同体が消え失せた今、これは貴重な体験だ…………しかし、残るのは、そんなもんだ。

この方達は巨大な勘違いをしている。下地だから、荒壁だから、テキトーでいいんだ。後は本職の左官屋さんがキッチリ塗ってくれるから大丈夫だよ、と。どうせ仕上がってしまえば、人は上塗りしか見ない。この壁は磨き壁にしておこうか?カッコいいよ〜。あっ、下地?荒壁?あんなのどうでもいいの、どうせ見えなくなるからテキトーでオッケーだよアハハハハハ……

「荒壁」の「荒い」という言葉を文字通り受け取ってはいけない。ラフでいいから、テキトーでいいから、ではないのだ。彫刻なら「荒彫り」で失敗したら、もう修正が効かない。終了なのだ。「荒い」部分にこそ一番大事な本質が詰まってる。本来、素人が手を付けられるようなものではない。土壁の世界では誰もそれを言わなかった。言ったとしても、おバカな連中のデカい声がそれを掻き消してしまったのだ。

コメント